Préparation de copie, correction

Copie. — Document qui sera utilisé pour la mise en pages, généralement un fichier au format ODT ou DOCX. Après révisions, relecture et stylage, la copie marque l’aboutissement du processus éditorial à partir du manuscrit initial.

DOCX. — Format de fichier utilisé par défaut par Microsoft Word, à préférer absolument au format DOC obsolète ; peut également être utilisé par d’autres logiciels comme OpenOffice ou LibreOffice. Si vous n’utilisez pas Word, préférez le format ODT.

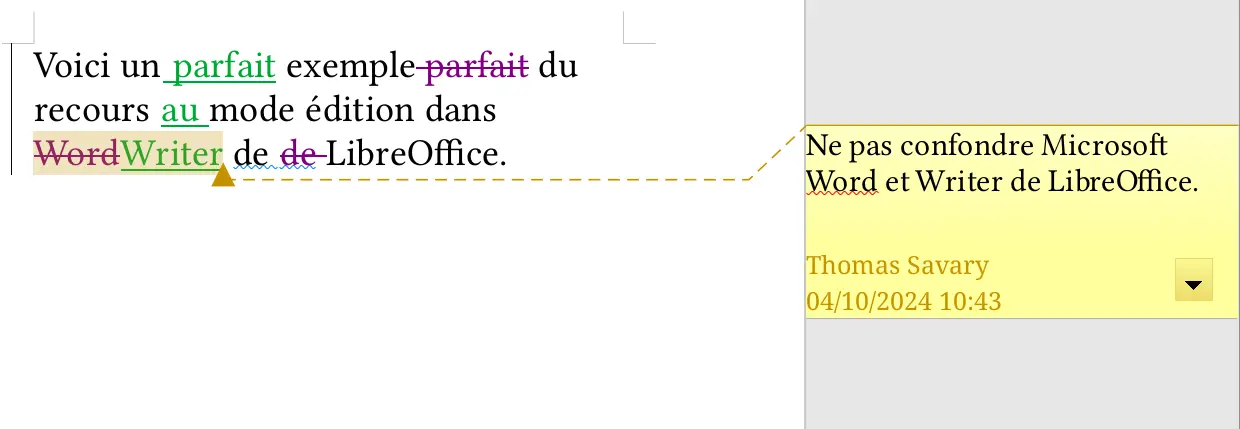

Mode édition. — Fonctionnalité d’un logiciel de traitement de texte qui permet d’intervenir sur le contenu du document en gardant la trace du texte original, afin de permettre le suivi des modifications : ajout, suppression, reformulation, changement de style (romain, gras, italique), etc. Celles-ci peuvent également se voir adjoindre des commentaires. Il est ensuite possible de valider ou de rejeter les modifications proposées.

Mode édition de Writer de LibreOffice.

ODT. — Format de fichier utilisé par la majorité des logiciels de traitement de texte, Writer, AbiWord, Calligra Words, et même Microsoft Word.

Orthotypographie. — Ensemble de règles et d’usages régissant à la fois l’orthographe et la mise en forme typographique d’un texte (orthographe, ponctuation, usage des grandes et petites capitales, abréviations, emplois de l’italique…).

Préparation de copie. — Ensemble des opérations nécessaires à la transformation du manuscrit original en un document susceptible d’être mis en pages ; ces opérations incluent les corrections (si possible au moins deux relectures) et reformulations éventuelles, ainsi que le stylage du document.

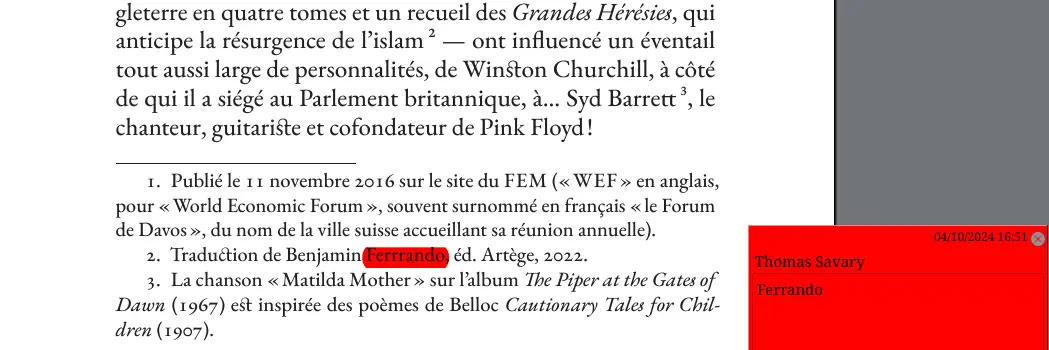

Relecture d’épreuve. — Relecture du prototype imprimé ou PDF, afin d’y traquer les dernières coquilles ou maladresses qui auraient pu survenir lors de la mise en pages.

Épreuve PDF de l’État servile (éd. Carmin) : « *Ferrrando », coquille ayant échappé au relecteur lors de la préparation de copie.

Restauration de copie. — Travail consistant à recréer une copie (généralement au format ODT ou DOCX) à partir d’un fichier PDF non modifiable ou bien d’un ensemble de pages numérisées.

Stylage. — Étape indispensable de la préparation de copie consistant en l’application de styles (principalement de paragraphe et de caractère), permettant de structurer le document et d’en préparer le formatage de manière efficace, cohérente et flexible, avant son importation dans un logiciel de PAO.

Styles (traitement de texte, PAO). — Ensembles prédéfinis de caractéristiques de mise en forme qui peuvent être appliqués de manière cohérente à des éléments de texte pour en uniformiser l’apparence et faciliter la mise en page ; durant la préparation de copie, ils permettent surtout de structurer le texte d’une manière qui soit intelligible pour un programme informatique : niveaux de titre (parties, chapitres, sections…), paragraphes, listes, notes, etc. — et garantissent ainsi la qualité de l’importation du texte dans le logiciel de PAO.

Couverture

Couverture. — Stricto sensu, il s’agit de la partie extérieure du livre, qui en protège le bloc de pages, mais le terme désigne en fait souvent plus spécifiquement la première de couverture.

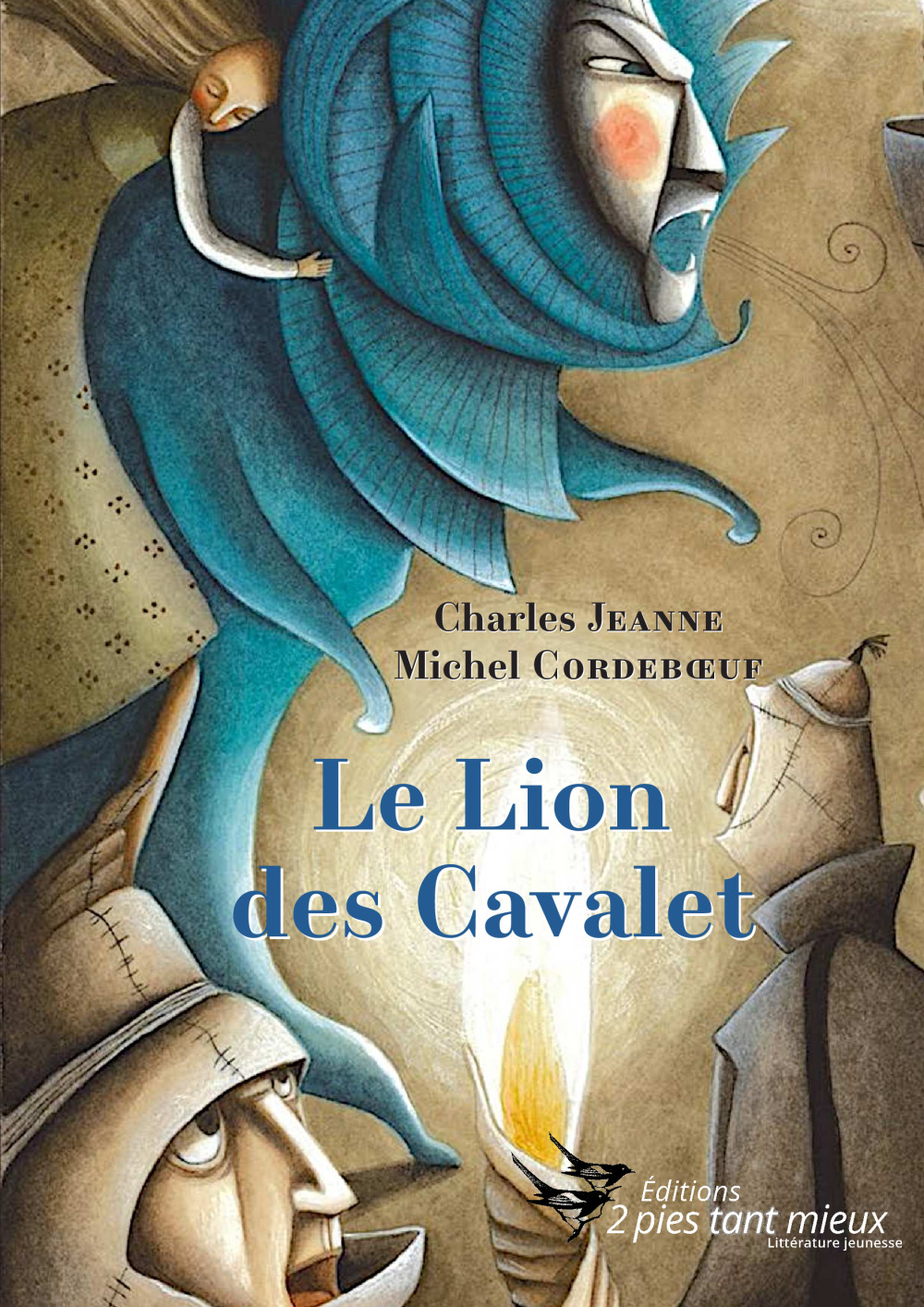

Couverture graphique. — Couverture caractérisée par l’utilisation d’éléments comme une illustration ou une photographie jouant un rôle central dans l’identité visuelle du livre ; ces éléments sont souvent utilisés pour illustrer le contenu (scène, personnages ou thèmes du livre) ; attirer l’attention des lecteurs potentiels ; communiquer une atmosphère, une tonalité visuelle qui reflètent le genre et l’esprit du livre.

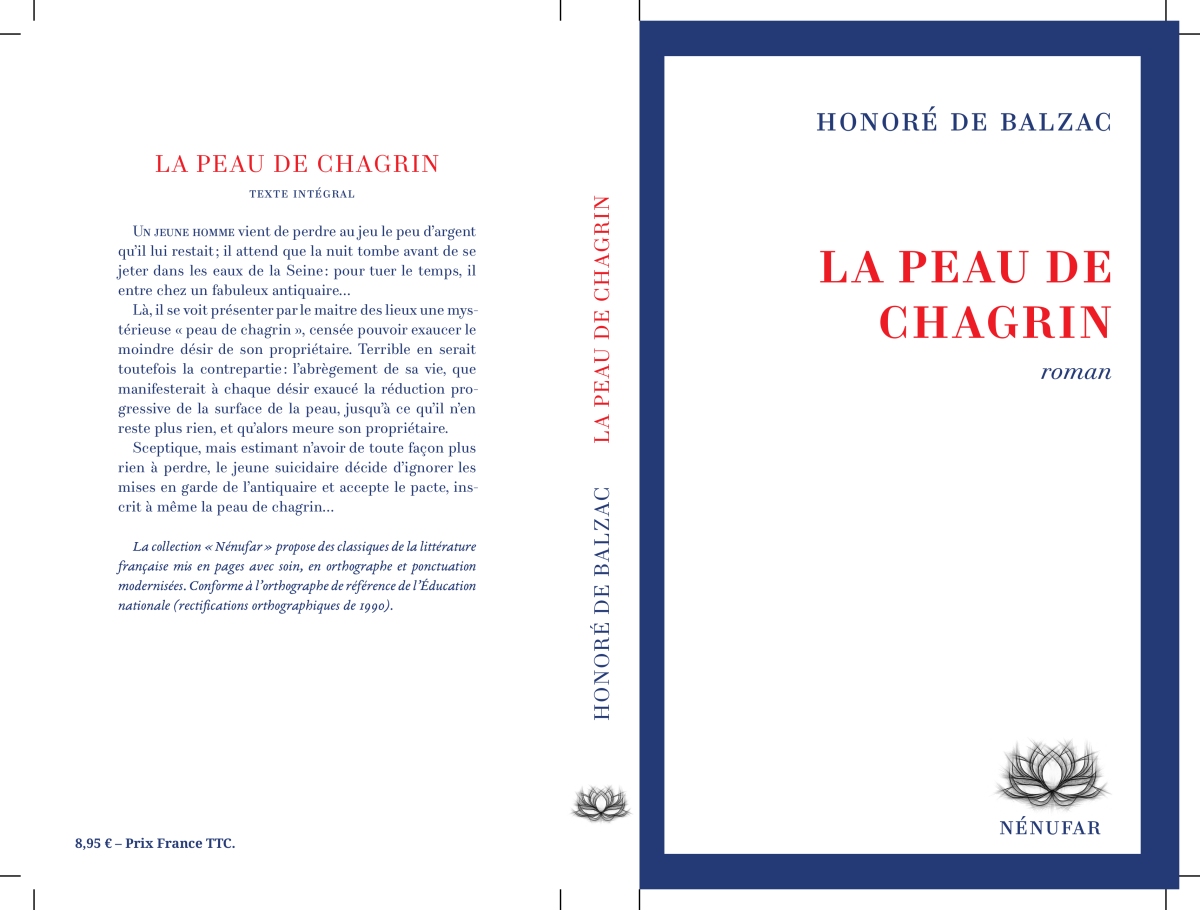

Couverture typographique. — Couverture aux éléments uniquement textuels, hormis un éventuel logotype et des éléments géométriques comme liseré, cadre… Par exemple, les couvertures des éditions de Minuit, celles de la collection « Blanche » de Gallimard. Si ce type de couverture est souvent associé à une image de classicisme et de sérieux, il n’est pas synonyme de neutralité ou même de minimalisme : quoique de manière sans doute plus abstraite qu’une couverture graphique, une couverture typographique peut être exubérante, déroutante, aguichante, intrigante, agressive…

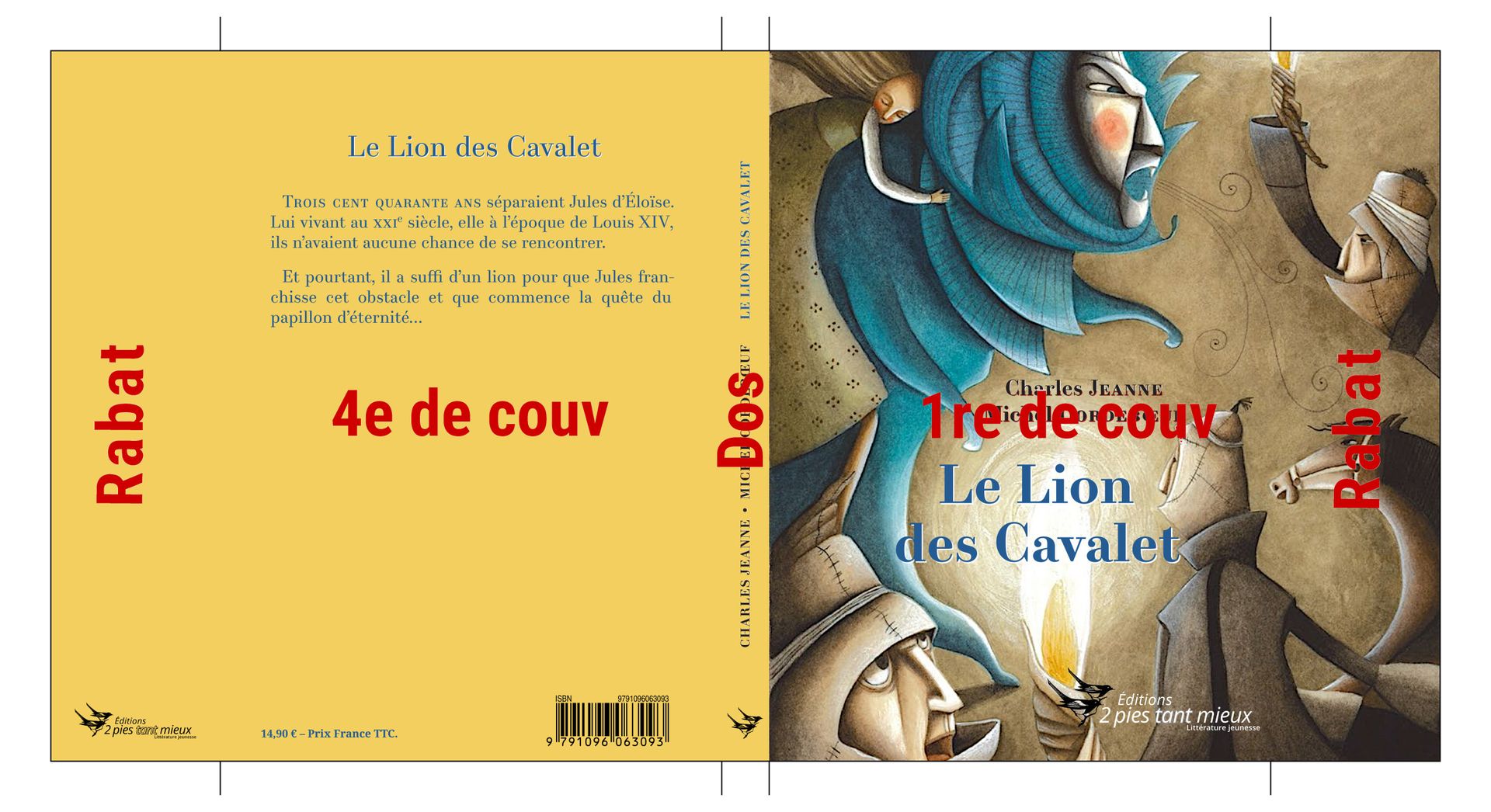

Dos. — Côté visible du livre une fois celui-ci rangé debout dans une bibliothèque, sur lequel figurent généralement le titre et le nom de l’auteur, très souvent celui également de l’éditeur — souvent appelé « tranche » par erreur. En France, les informations du dos s’écrivent normalement depuis le bas vers le haut (c’est le contraire dans les pays anglo-saxons).

Première de couverture. — Première page extérieure d’un livre, où figurent généralement le nom de l’auteur, le titre du livre, le nom de l’éditeur et d’éventuels éléments graphiques : image, logotype…

Le Lion des Cavalet (Éd. 2 pies tant mieux). — Première de couverture.

Quatrième de couverture. — Dernière page extérieure d’un livre, où figure souvent un texte de présentation du livre, parfois une brève présentation de l’auteur, assortie ou non d’une photographie.

Rabat. — Extension de la couverture d’un livre ou bien de sa jaquette qui se replie vers l’intérieur, souvent sur les pages de garde ou les premières pages du texte, et peut servir à présenter des informations sur le livre, l’auteur ou l’éditeur.

Le Lion des Cavalet (Éd. 2 pies tant mieux). — Couverture à rabats.

Mise en page et typographie

Achevé d’imprimer. — Mention placée en fin d’ouvrage indiquant la date et le lieu où le livre a été imprimé, ainsi que le nom de l’imprimeur.

![L’Europe est-elle le seul modèle moderne et désirable […] (M-Éditer). — Achevé d’imprimer. L’Europe est-elle le seul modèle moderne et désirable […] (M-Éditer). — Achevé d’imprimer.](/web/image/1074-9f7b82de/Achev%C3%A9-d-imprimer.png)

L’Europe est-elle le seul modèle moderne et désirable […] (M-Éditer). — Achevé d’imprimer.

Cadratin. — Unité de mesure relative utilisée pour définir la taille des espaces et de certains glyphes comme les tirets. Un cadratin correspond à la force de corps de la fonte utilisée : pour une fonte de 12 points, un cadratin vaut donc 12 points.

Caractère. — En typographie numérique, le caractère n’est pas de plomb : c’est un type de donnée informatique correspondant à la plus petite entité d’un système d’écriture. En tant que notion, le caractère existe indépendamment de sa représentation visuelle (le glyphe). Par exemple, le standard Unicode définit le caractère numéroté U+0130 comme « LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE », mais certaines polices d’écriture ne disposent pas du glyphe correspondant (« İ »). Dans un texte composé dans l’une de ces polices, le caractère en question, selon le logiciel, ne recevra aucune représentation ou bien sera signalé par un point d’interrogation inscrit dans un rectangle.

Par métonymie née à l’époque des caractères en plomb, le mot caractère peut également désigner une police d’écriture.

Chasse. — Encombrement horizontal d’un glyphe, d’un mot, etc. On dit d’une police d’écriture dont les glyphes sont nettement plus larges que la moyenne qu’elle « chasse beaucoup ».

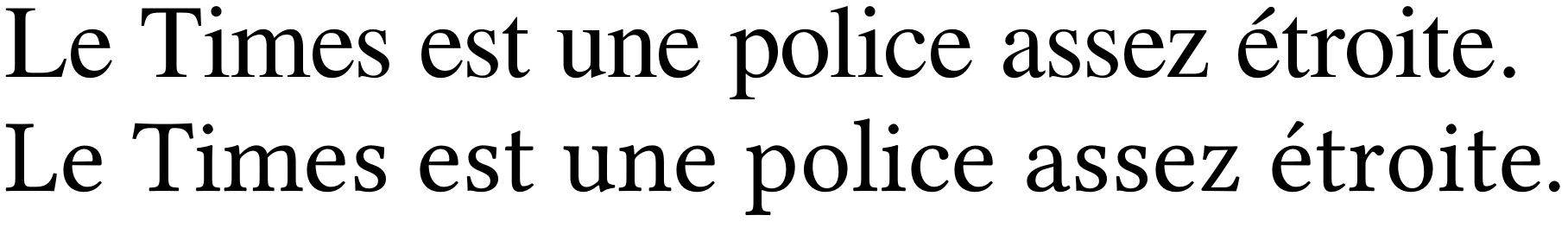

Comparaison entre Times (l. 1) et Linux Libertine (l. 2) : le Times chasse moins que le Linux Libertine.

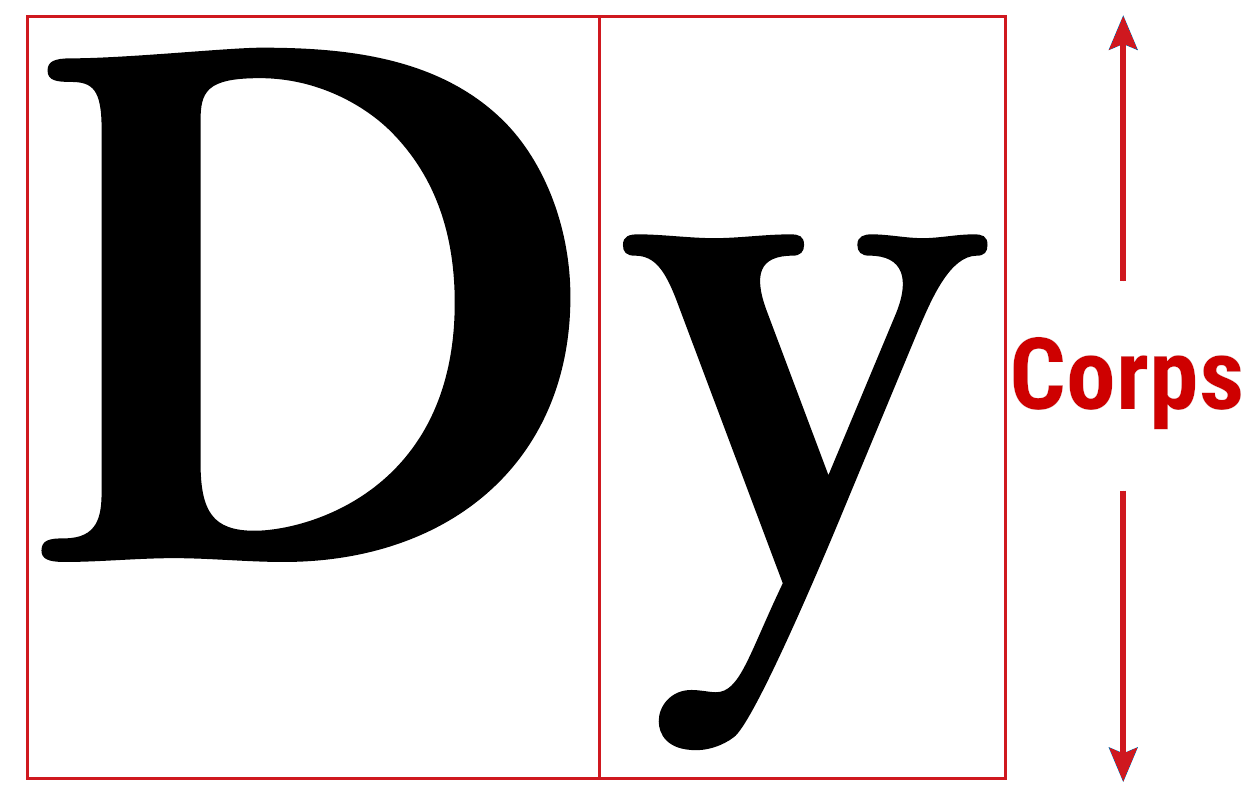

Corps. — Encombrement vertical d’une fonte. Les glyphes d’une fonte s’inscrivent dans un rectangle dont ils n’occupent pas toute la hauteur. Cette hauteur (la force de corps) se mesure en points. L’unité est souvent omise, et ŀ’on parlera ainsi couramment d’une « police en corps 11 », de « Garamond 12 », etc.

Corps d’une fonte.

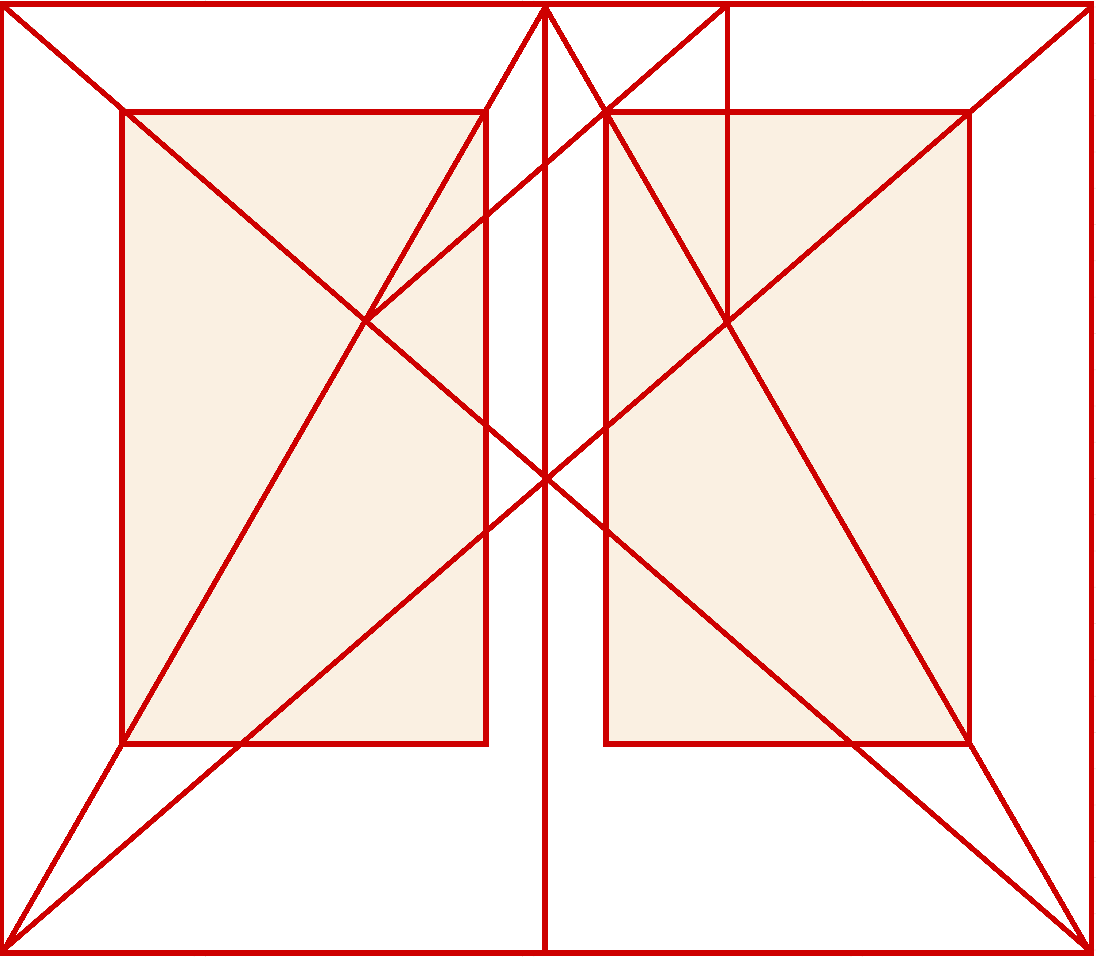

Empagement. — Dimensionnement et positionnement du bloc de texte sur la page, en fonction de la définition des marges. Il existe diverses méthodes d’empagement, basées sur des rapports mathématiques (géométriques ou arithmétiques).

Empagement médiéval par construction géométrique (canon de division harmonieuse de Villard de Honnecourt).

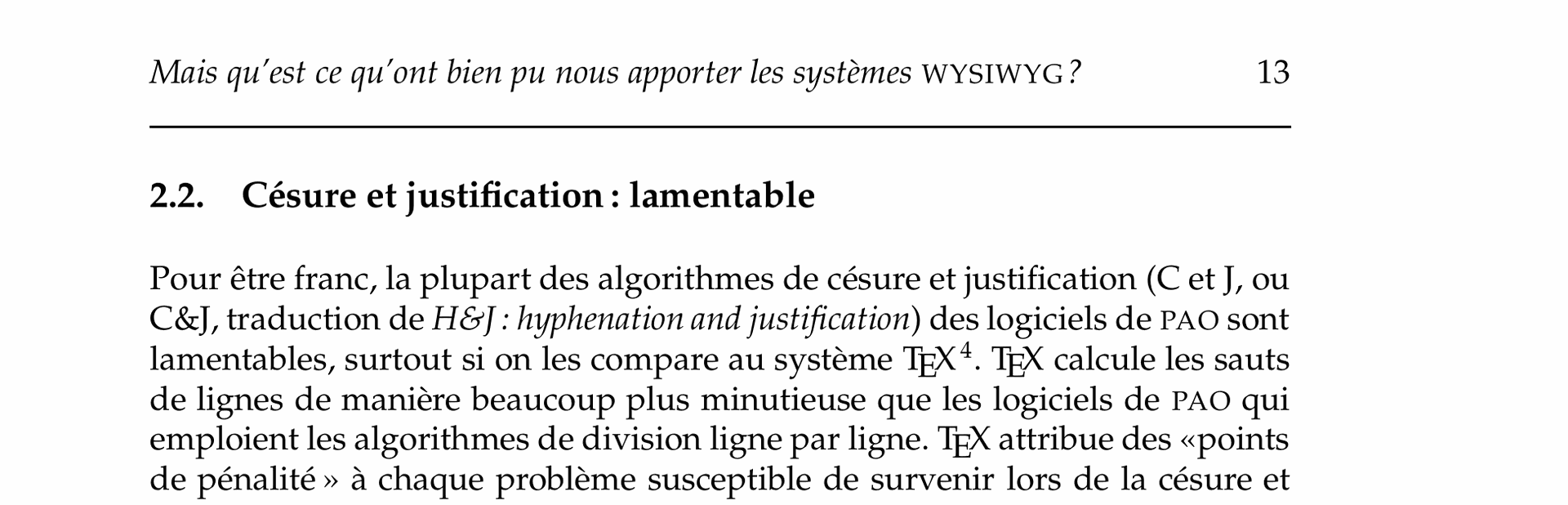

En-tête. — Zone située au-dessus du texte courant, pouvant accueillir des informations comme le titre de partie ou de chapitre en cours, le folio ou encore le nom de l’auteur (pour les anthologies ou les ouvrages collectifs), etc.

Cahiers GUTenberg. — Exemple d’en-tête contenant titre d’article et folio, séparé ici du texte courant par un filet (trait).

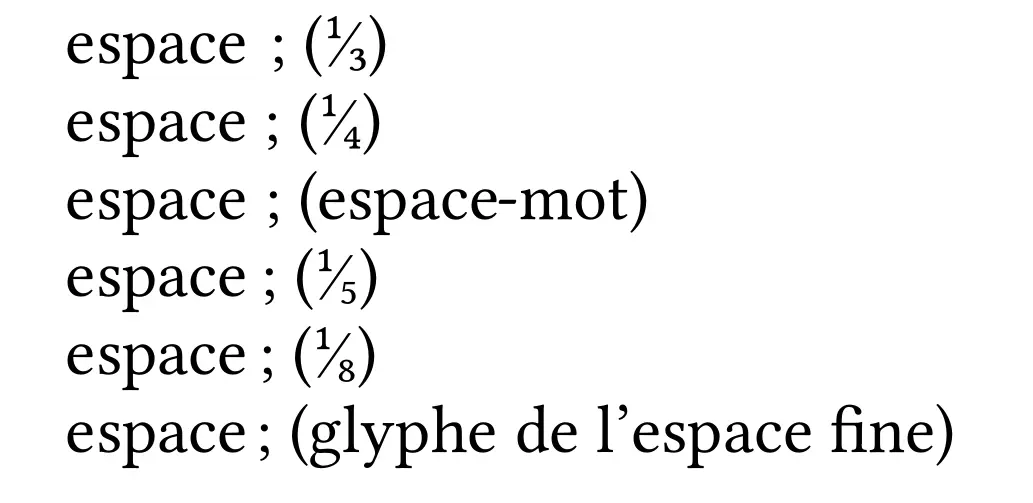

Espace. — Est-il besoin de définir le terme, sinon pour signaler qu’en typographie le mot est féminin lorsqu’il désigne un caractère ? Il existe en fait plusieurs sortes d’espaces : l’espace-mot (qui peut être justifiante ou non, c’est-à-dire varier à chaque ligne dans un texte justifié, aux lignes pleines de même longueur) ; des espaces de chasse fixe (dont la largeur ne varie pas) ; l’espace fine (dont la chasse est environ la moitié de celle de l’espace-mot) ; des espaces insécables, qui permettent d’interdire tout retour à la ligne entre deux mots, par exemple, ou entre un nom et un nombre ; et bien d’autres… Dans l’image ci-dessous, les fractions indiquent en cadratins la chasse des espaces créées manuellement avant le point-virgule, à comparer à la chasse de l’espace-mot et de l’espace fine de la police utilisée (Linux Libertine).

Comparaison de quelques espaces fabriquées (fractions de cadratin) avec l’espace-mot et l’espace fine du caractère Linux Libertine.

Folio. — Numéro de page.

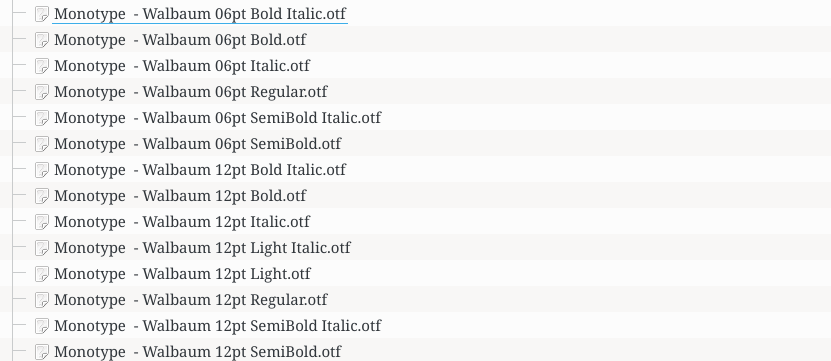

Fonte. — Ensemble de glyphes d’une police d’écriture de même style, corps et graisse. Chaque fonte correspond à un fichier différent en typographie numérique. À ne pas confondre avec police d’écriture : l’Helvetica romain gras 10 points et l’Helvetica italique 12 points sont deux fontes différentes, appartenant à une même police, l’Helvetica.

Quelques fontes du Monotype Walbaum (police qui en compte pas moins de 69).

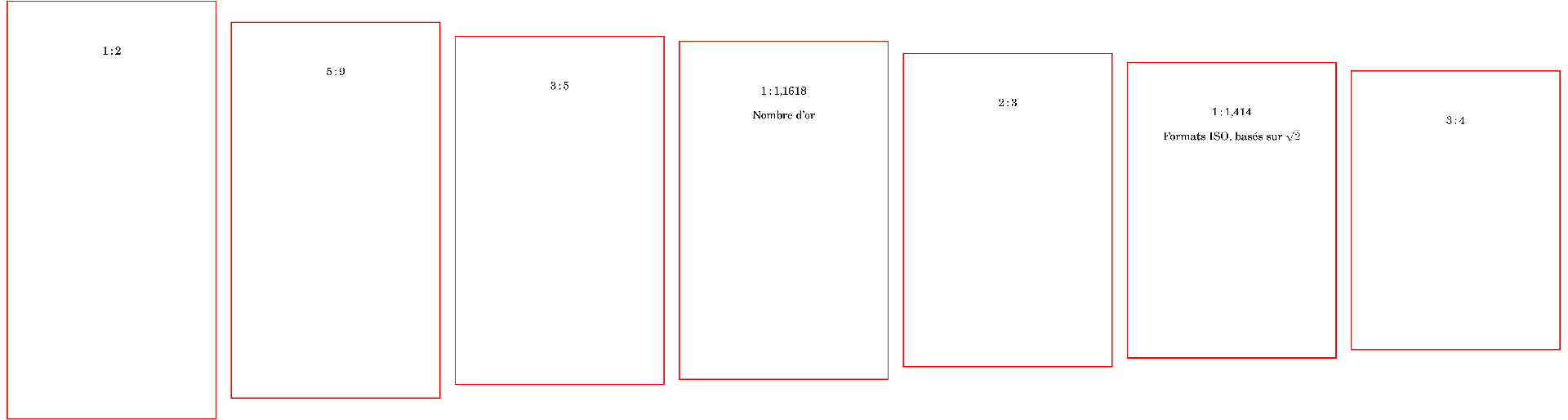

Format. — Largeur et hauteur du livre ou des pages (celles-ci coïncident pour les livres brochés aux couvertures souples, mais non pour les livres reliés aux couvertures cartonnées). Un format étroit communique une impression de dynamisme, de tension, d’énergie, de mouvement ; un format large, une impression de gravité, de solennité, d’apaisement, d’immobilité.

Quelques formats courants et rapports largeur sur hauteur, de gauche à droite : 1:2 – 5:9 – 3:5 – 1:1,618 (nombre d’or) – 2:3 – 1:1,414 (ISO), 3:4

Glyphe. — En typographie numérique, il s’agit de la représentation d’un caractère ou parfois d’un groupe de caractères (dans le cas des ligatures).

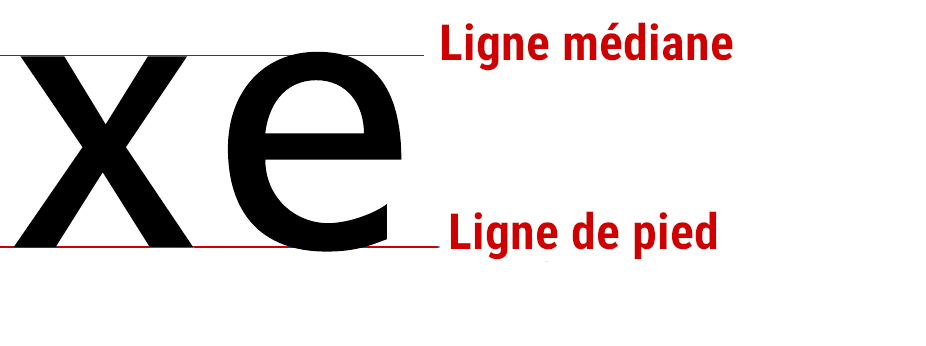

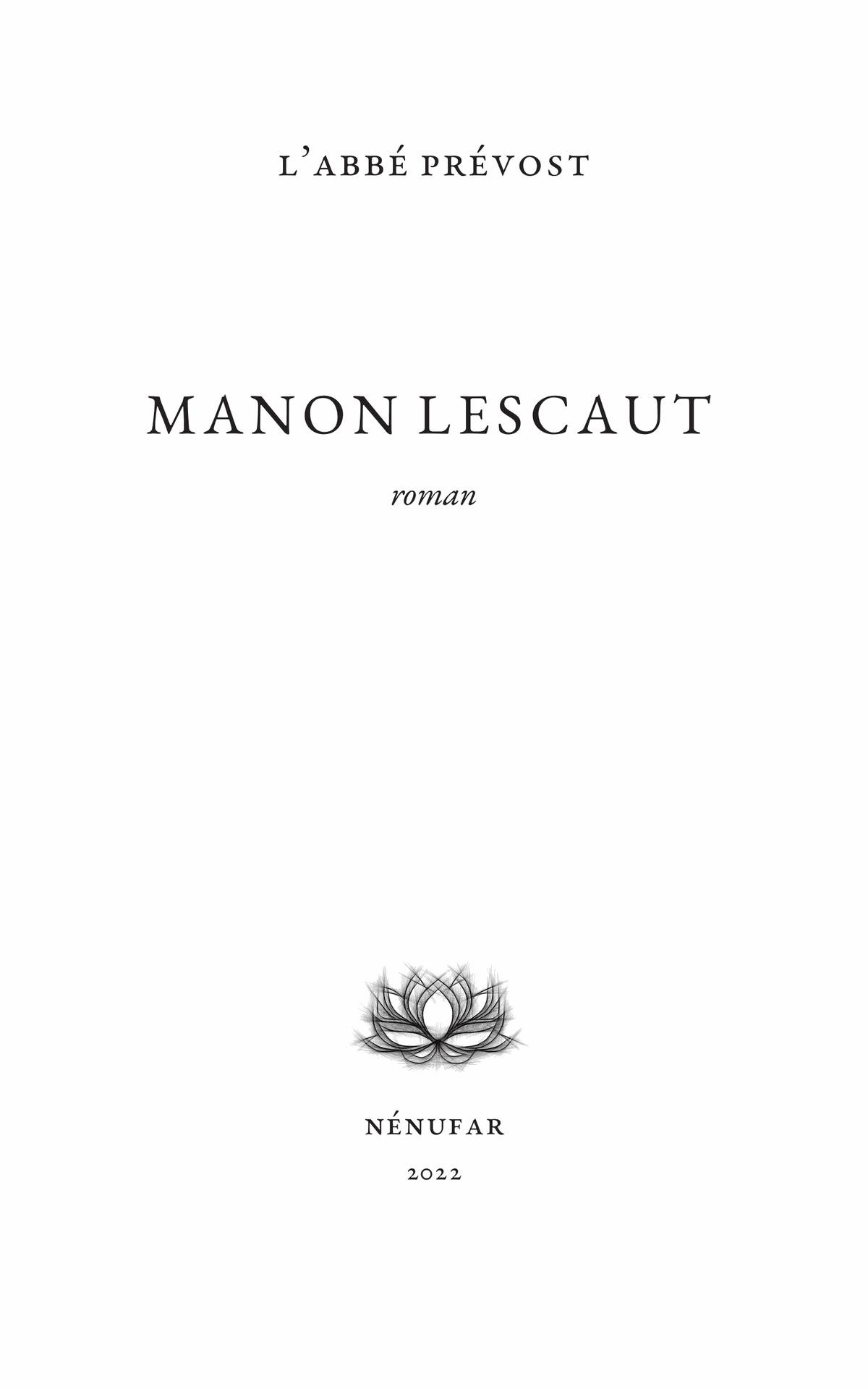

Hauteur d’x. — Hauteur du glyphe x (et grosso modo des lettres sans ascendante ni descendante), soit la distance entre la ligne de pied (ligne imaginaire sur laquelle reposent les caractères) et la ligne médiane. Des fontes de même corps peuvent présenter des hauteurs d’x très différentes.

La hauteur d’x correspond à la distance entre ligne de pied et ligne médiane.

Fontes de même corps de diverses polices aux hauteurs d’x très variées.

Justification. — 1. Procédé consistant à composer des lignes pleines de même longueur au moyen essentiellement de la variation de la chasse des espaces intermots. 2. Longueur d’une ligne pleine d’un texte justifié, exprimée soit en points, soit en nombre moyen de caractères par ligne pleine.

Lettrine. — Placée par exemple au début d’un chapitre, la lettrine consiste en une lettre initiale ornementale, agrandie pour occuper une hauteur de plusieurs lignes (souvent trois). Les lettrines peuvent être encadrées, colorées ou ornées de motifs décoratifs. Souvent, le texte qui suit « habillera » la lettrine pour en suivre les contours. La suite du premier mot (voire des suivants, si le premier mot est court) se compose d’ordinaire en petites capitales, ou en grandes capitales. Héritage des manuscrits médiévaux, les lettrines restent en usage dans l’édition littéraire ou les magazines à la recherche d’une certaine élégance typographique.

Départ de chapitre. — Exemple de lettrine habillée.

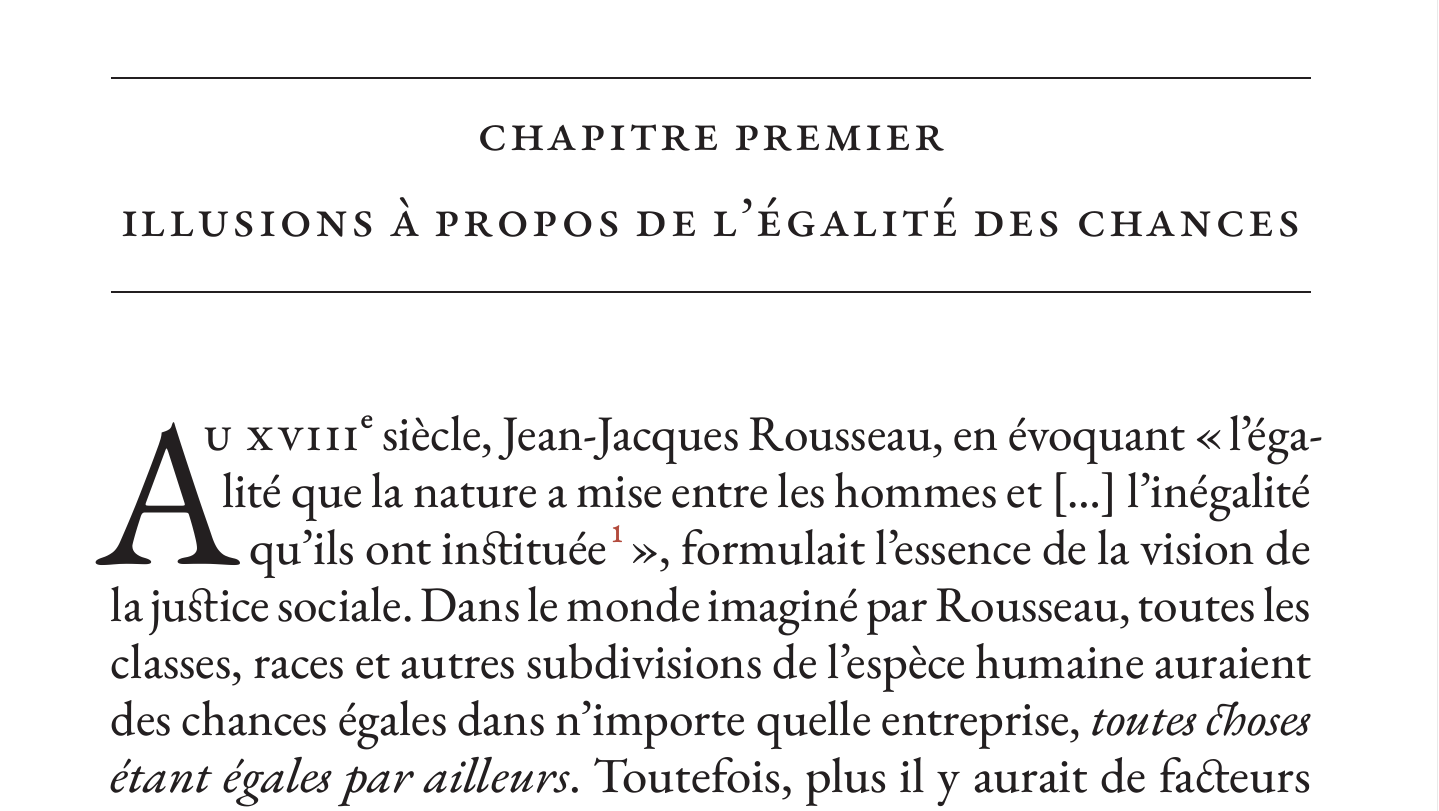

Ligature. — Glyphe représentant au moins deux caractères sous la forme de graphèmes liés, voire fusionnés. On pense tout de suite à « œ » ou « æ ». Mais bien d’autres ligatures sont utilisées sans même que le lecteur le plus souvent s’en rende compte.

Quelques ligatures esthétiques : par exemple, les glyphes du f et du i sont remplacés par un seul glyphe fi.

Maquette. — En typographie numérique, l’ensemble des paramètres graphiques qui vont être définis pour donner sa forme au livre : format, choix en matière de polices, marges, interlignage, présentation des chapitres, positionnement et contenu des en-têtes et pieds de page, recours éventuel aux lettrines, etc.

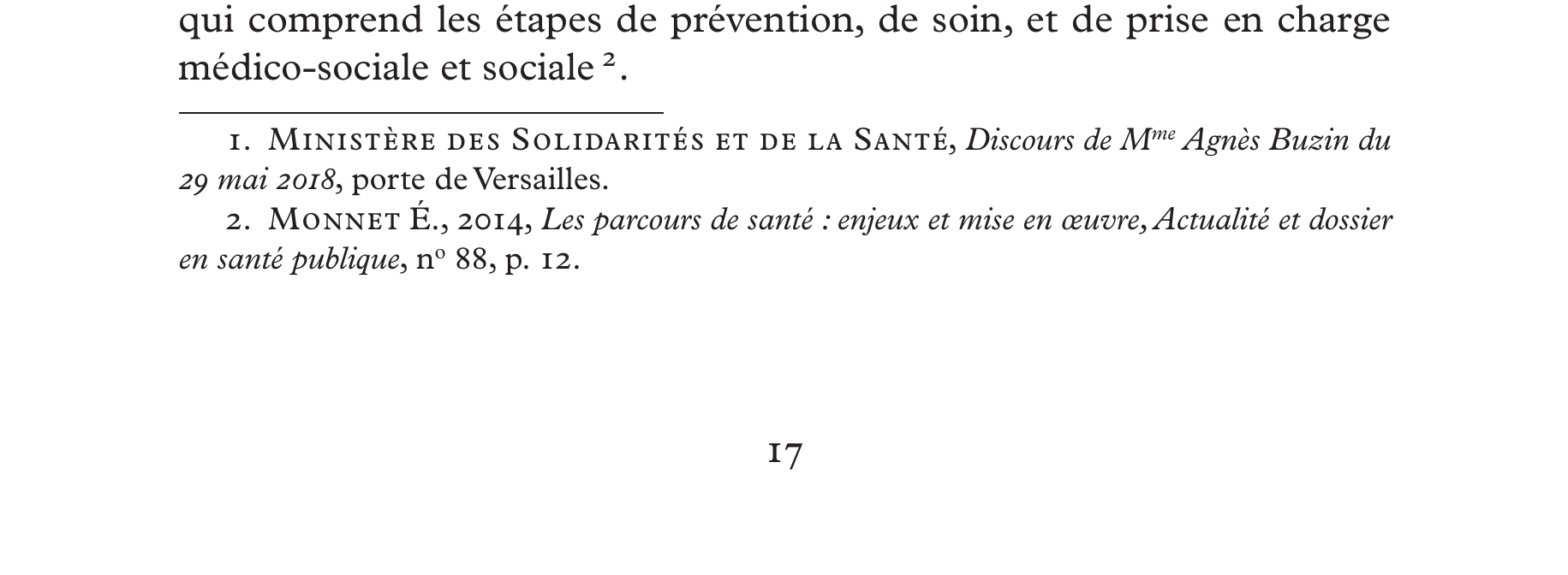

Notes. — Les notes les plus courantes sont celles de bas de page (ce sont celles aussi qui toutefois posent le plus de problèmes lors de la mise en page) ; elles peuvent également se trouver dans la marge (notes marginales) ou bien figurer en fin de chapitre ou en fin d’ouvrage.

Page de faux-titre. — Première page impaire d’un livre suivant l’éventuelle page de garde, qui ne contient généralement que le titre de l’ouvrage.

Manon Lescaut (Nénufar), page de faux-titre.

Page de garde. — Feuille vierge ou décorée située au début et à la fin d’un livre, reliant la couverture rigide au bloc de pages (pour les livres reliés). Les livres brochés présentent souvent une simili-page de garde au début du livre, mais celle-ci fait alors partie en réalité du bloc de pages. Les vraies pages de garde servent aussi à protéger le livre et améliorer sa durabilité. Elles peuvent être vierges ou illustrées et n’incluent généralement pas de texte.

Page de titre. — Première page impaire suivant la page de faux titre, qui contient des informations essentielles telles que le titre complet, le sous-titre, le nom de l’auteur, l’éditeur et parfois le lieu et la date de publication.

Manon Lescaut (Nénufar), page de titre.

Pied de page. — Zone située sous le texte courant, pouvant accueillir des informations comme le folio, plus rarement le titre de partie ou de chapitre en cours, ou encore le nom de l’auteur (pour les ouvrages collectifs ou anthologies), etc.

Transformer un institut médico-éducatif (L’Harmattan). — Exemple de pied de page classique, avec folio centré.

Point. — Unité de mesure principale de la typographie, même dans les pays recourant par ailleurs au système métrique. Différents points ont en fait été en usage : rien que pour la France, le point Fourier (environ 0,345 mm), le point Didot (environ 0,376 mm) ou le point I.N. (0,398 7 mm). En typographie numérique, le point généralement utilisé est le point DTP (pour desktop publishing point) ou point PostScript (environ 0,352 8 mm).

Trois M d’une même fonte en 12 points de mesures différentes.

Police d’écriture. — Ensemble de fontes qui regroupe tous les corps, graisses et styles (romain, italique) d’une même famille au style homogène. Également appelée « police de caractères » (il conviendrait plutôt en typographie numérique de parler de « police de glyphes »), voire seulement « caractère » (au singulier). Par exemple, l’Helvetica est une police d’écriture (ou caractère), tandis que l’Helvetica romain gras 10 points est une fonte et que l’Helvetica italique 12 points en est une autre.

Typographie. — Art de donner forme à un texte ; pour un livre, de le composer en une suite de pages constituées chacune d’une succession de lignes formant le rectangle d’empagement, chaque ligne consistant elle-même en l’assemblage de caractères (autrefois appelés « types »). On distingue aujourd’hui deux niveaux : la macrotypographie (grosso modo, l’ensemble des paramètres qui vont donner au livre sa forme générale : la maquette) et la microtypographie (à l’échelle de la ligne, des mots et des caractères). Le rôle de la typographie est de susciter l’envie de lire le livre et de servir le texte, ce qui suppose généralement d’en rendre la lecture aussi agréable et fluide que possible. En typographie constitue dès lors un défaut tout accident ou tout aspect de mise en forme susceptibles de desservir la lecture.

Édition numérique

EPUB. — Acronyme d’electronic publication (« publication électronique »). Il s’agit d’un format ouvert standardisé pour les livres numériques, proposé par l’International Digital Publishing Forum (IDPF). Dernière version (mai 2023) : 3.3. Extension de fichier : « .epub ».

KEPUB. — Version adaptée du format EPUB 3 destinée aux liseuses Kobo. Extension de fichier : « .kepub.epub ».

Métadonnées. — Informations incluses dans le livre numérique à propos de lui-même : titre de l’œuvre, auteur, date de publication, texte de présentation… Les métadonnées non seulement permettent un archivage efficace des livres numériques par les logiciels de lecture sur ordinateur, téléphone ou liseuse, mais sont utilisées par les plateformes de vente en ligne pour présenter l’ouvrage.

« MOBI ». — MOBI est un ancien format repris par Amazon pour développer son propre format, d’abord AZW, puis AZW3 (aussi nommé KF8). L’extension de fichier « .mobi » a pourtant été longtemps conservée par commodité et reste très souvent utilisée, même pour les fichiers KF8 (que dans l’usage beaucoup continuent d’appeler « MOBI »). Depuis 2022, Amazon KDP accepte l’envoi de fichiers EPUB 3, que la plateforme convertit automatiquement au format KF8 (extensions normales de fichier « .kfx », « .azw3 » ou « .azw »).

Police embarquée. — Police incluse dans le livre numérique, permettant d’afficher le livre tel qu’il a été conçu, même lorsque le lecteur ne dispose pas de la police en question sur son matériel. Outre l’aspect esthétique, il s’agit parfois de s’assurer que d’éventuels passages en grec ou en cyrillique, par exemple, s’afficheront correctement, en embarquant une police contenant les glyphes correspondants. Il convient de vérifier que la licence de la police choisie autorise cette inclusion, ce qui est le cas notamment des polices libres sous licence OFL, mais pas de la majorité des polices commerciales (sauf achat d’une licence particulière, d’ordinaire bien plus onéreuse) : ces polices propriétaires imposeront souvent d’autres contraintes comme l’« obfuscation » (rendant la police inutilisable en dehors du livre numérique si quelqu’un s’avisait de l’en extraire).

Fabrication

BAT (bon à tirer). — Épreuve papier ou numérique finale qui valide contractuellement par signature et la mention « bon à tirer » le lancement de l’impression.

Cahier. — Groupe de pages résultant du pliage d’une grande feuille ; en fonction du nombre de pliures, chaque cahier comportera d’ordinaire 4, 8, 16 ou 32 pages. Une fois imprimés, les cahiers vont être reliés : d’abord superposés, éventuellement cousus et fixés à la couverture (soit collés au dos pour les livres brochés, soit à la page de garde, elle-même collée à la couverture cartonnée, s’agissant des types de reliure les plus fréquents).

Carte. — Carton léger utilisé pour les couvertures souples.

Dos carré collé. — Procédé de reliure aujourd’hui le plus courant, où le bloc de pages est collé directement au dos de la couverture ; économique, cette méthode présente toutefois l’inconvénient de limiter l’ouverture du livre, faisant ainsi « disparaître » dans la reliure une surface non négligeable de papier, proportionnelle à l’épaisseur de l’ouvrage : il convient d’en tenir compte lors de l’empagement. Par métonymie, désigne également un livre ainsi relié.

Épreuve. — Prototype imprimé ou numérique (au format PDF) du livre mis en pages, avant généralement une dernière relecture et la signature du BAT.

Fonds perdus. — Zone correspondant à une marge de sécurité s’ajoutant aux dimensions de la page du livre ou de la couverture et qui sera coupée lors du façonnage : aplats de couleur et images y débordent volontairement pour éviter le risque de liseré blanc au bord du papier en cas de léger décalage lors de la coupe.

La Peau de chagrin (Nénufar). — Couverture à fonds perdus (délimités par les traits de coupe).

Forme imprimante. — Élément physique par lequel l’image ou le texte se trouve transféré sur le support imprimé : un ensemble de lignes formées de suites de caractères en plomb dans l’imprimerie de Gutenberg et ses successeurs ; cylindre en cuivre ou en inox pour l’héliogravure ; plaques généralement métalliques pour l’impression offset.

Grammage. — Poids du papier exprimé en grammes par mètre carré (g∕m²) — « mètre carré » est généralement sous-entendu et l’on parle couramment de papier de 70 g, 80 g, etc. Le grammage et la main du papier déterminent l’épaisseur du livre en fonction du nombre de pages.

Impression numérique. — Procédé permettant d’imprimer directement depuis des fichiers informatiques, sans forme imprimante ; de piètre qualité à ses débuts, elle rivalise aujourd’hui avec l’impression offset, avec un coût de mise en place bien plus faible, mais un coût unitaire plus important, ce qui en fait une solution inadaptée aux gros tirages, mais idéale pour les petits tirages (moins de 700 exemplaires).

Impression offset. — Procédé d’impression dérivé de la lithographie permettant le meilleur prix de revient pour les gros tirages ; coûteux à mettre en place, il ne peut toutefois s’envisager que pour des tirages généralement supérieurs à 700 exemplaires (parfois un peu moins ou au contraire davantage, selon les caractéristiques du livre et les tarifs pratiqués par les différents imprimeurs).

Main. — Unité mesurant la rigidité du papier (beaucoup de papiers ont une main de 1,8). Le grammage et la main du papier déterminent l’épaisseur du livre en fonction du nombre de pages.

Pages de garde. — Souvent confondues dans le langage courant avec la page de titre, les pages de garde sont en réalité des pages spéciales collées d’un côté à la couverture rigide d’un livre cartonné, de l’autre côté au bloc de pages, qu’elles contribuent à fixer à cette couverture ; elles sont généralement d’un papier différent, plus épais, voire d’une autre couleur, le plus souvent non imprimées. La première page de garde est collée à l’avant de la couverture sur toute sa surface ; la deuxième peut être tournée (page de garde volante avant) et fait office de « seuil » du livre ; la troisième page de garde (page de garde volante arrière) correspond à la dernière page avant la couverture du livre ; enfin, la quatrième page de garde est collée à la partie arrière de la couverture.

Dans les dos carrés collés, on conserve d’ordinaire un feuillet vierge recto verso, qui fait symboliquement office de page de garde volante avant, bien qu’il s’agisse en fait du premier feuillet du bloc de pages. On voit plus rarement l’équivalent pour la page de garde volante arrière, cette mal-aimée.

PDF. — Devenu le standard de l’impression, le Portable Document Format est un format de fichier qui permet de préserver les polices d’écritures, images, objets graphiques et la mise en forme de tout document, quel que soit le programme utilisé pour le lire. Il existe toutefois plusieurs sous-ensembles : certains imprimeurs peuvent exiger le format PDF/X (lui-même décliné en plusieurs versions).

Pelliculage (ou laminage). — Application d’un film plastique protecteur sur la couverture : brillant, mat ou peau de pêche (« soft-touch »).

Profil ICC. — Fichier informatique décrivant comment la presse offset ou numérique doit restituer les couleurs du livre en fonction des encres de couleur qu’elle emploie — utile seulement pour les couvertures et les livres en couleur.

Reliure. — Ensemble des opérations qui donnent à un livre sa forme définitive ; il en existe de plusieurs types : cartonnée, dos carré collé (cousu ou non), à la suisse…

Tirage. — Impression ou réimpression d’un livre ; par métonymie, l’ensemble des livres imprimés lors de l’opération, ou encore le nombre d’exemplaires ainsi imprimés.

Traits de coupe. — Traits délimitant les fonds perdus (certains imprimeurs les réclament, d’autres n’en ont pas besoin, d’autres encore n’en veulent surtout pas).

Tranches. — Les trois côtés du livre autres que le dos ; la tranche de tête est celle du haut, la tranche de gouttière est celle opposée au dos et la tranche de queue est celle du dessous.

Législation

Cette rubrique précise le sens de certains termes en rapport avec le sujet, mais ne présente pas l’ensemble des mentions légales obligatoires. Celles-ci feront l’objet d’un billet sur notre blogue en 2025. Pour toute question sur le sujet, en attendant, nous consulter.

Achevé d’imprimer. — Mention placée en fin d’ouvrage indiquant la date et le lieu où le livre a été imprimé, ainsi que le nom de l’imprimeur.

Dépôt légal. — Obligation légale faite aux éditeurs de déposer, dans la bibliothèque nationale du pays ou dans d’autres institutions désignées, un ou plusieurs exemplaires de chacune de leurs publications. Pour la France, il s’agit de la Bibliothèque nationale de France : Service du dépôt légal, Section lvres, quai François-Mauriac, 75706 Paris CEDEX 13. À noter que l’envoi au service du dépôt légal bénéficie d’une franchise postale (art. L132-1 du Code du patrimoine).

ISBN (international standard book number). — Numéro international

normalisé du livre, l’ISBN est un identifiant unique à chaque

livre, qui consiste en une suite de 13 chiffres (les mêmes que

ceux utilisés pour le code-barres) et simplifie la gestion pour tous

les intervenants de la chaîne du livre, des éditeurs aux libraires. L’ISBN n’est nécessaire qu’à partir du moment où l’ouvrage

est destiné à se voir commercialiser en dehors de la vente directe

ou de certaines plateformes d’impression à la demande qui ne le

réclament pas. Dans tous les autres cas, un ISBN devra être demandé

à l’Agence francophone pour la numérotation internationale du

livre (AFNIL), pour la plupart des territoires francophones ; à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, pour le Canada

francophone ; au Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV),

pour la Suisse.

Pour une première demande d’ISBN auprès de l’AFNIL, compter un délai de trois semaines pour la procédure normale. La procédure accélérée entraîne des frais supplémentaires.

Loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. — La loi no 49-956 du 16 juillet 1949, modifiée par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, portant sur les publications françaises destinées à la jeunesse, soumet ces dernières à une série d’obligations, à commencer par la référence à ladite loi dans les livres concernés, suivie de la date du dépôt légal.

Informatique

Disposition de clavier. — Association des touches du clavier à une sélection de caractères. Héritée des machines à écrire, la disposition AZERTY de Microsoft Windows souffre d’importantes lacunes et rend impossible de saisir simplement des caractères courants comme Ç, É, œ, « ou —.

L’Association française de normalisation (AFNOR) a défini en 2019 une nouvelle disposition de clavier pour combler ces lacunes (NF Z71-300) ; elle présente toutefois l’inconvénient de modifier l’emplacement sur le clavier de certains caractères de la disposition AZERTY.

Les dispositions de clavier pour GNU-Linux comme « français (variante, touches mortes Sun) » permettent de remédier à ces lacunes sans changer pour autant l’emplacement AZERTY d’un seul caractère.

On en trouve une adaptation légèrement modifiée pour Windows par Michel Julier sous le nom de « fr-oss » : http://mjulier.free.fr/clavier/. Nous ne saurions trop conseiller aux utilisateurs français de Windows de l’installer. Les caractères dont les glyphes apparaissent en couleur s’obtiennent en combinant la touche Alt Gr (alternate graphic), éventuellement la touche Maj (pour les caractères en haut), et la touche correspondante : Alt Gr + W pour obtenir les guillemets ouvrants à chevrons («) ; Alt Gr + Maj + W pour obtenir les guillemets ouvrants de second niveau (“) ; Alt Gr + Maj + 9 pour obtenir Ç ; etc.

Disposition de clavier « français (variante, touches mortes Sun) » pour GNU-Linux.

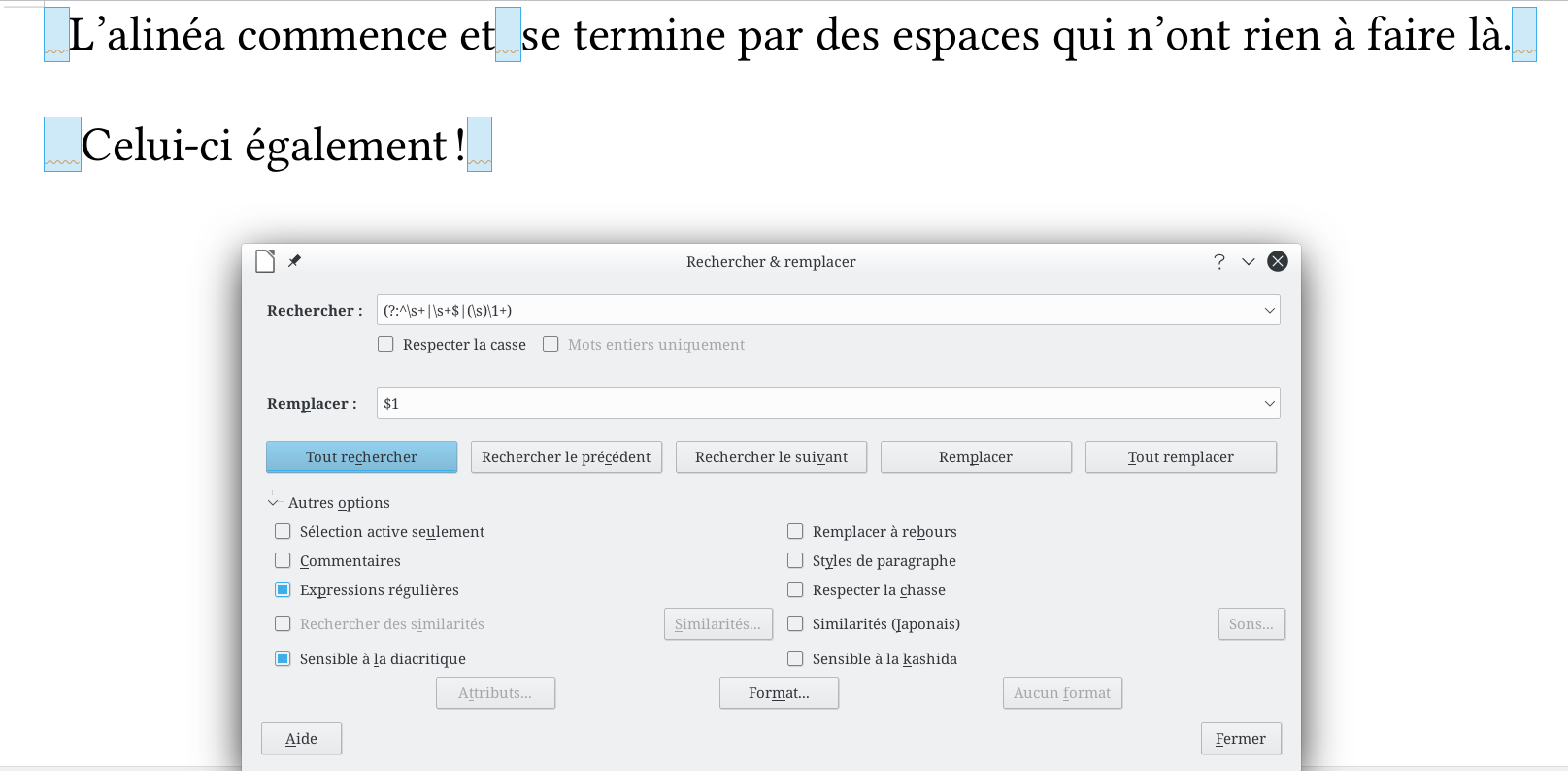

Expression rationnelle. — Description plus ou moins abstraite d’un motif de chaîne de caractères recourant à un langage informatique très concis. Par exemple, \s{2,} permet de rechercher toutes les espaces surnuméraires et de les remplacer ensuite par une seule espace : « » ; (?:^\s+|\s+$|(\s)\1+) permet de trouver les espaces superflues en début ou en fin d’alinéa comme entre les mots, pour ensuite les supprimer avec $1 (voir image ci-dessous). Également appelées « expressions régulières », les expressions rationnelles font gagner un temps précieux aux relecteurs qui en maîtrisent le langage, en leur permettant de corriger des erreurs récurrentes en un seul chercher-remplacer (comme encore les heures ou les dates mal formatées). Elles permettent aussi d’empêcher la survenue de certains accidents typographiques comme les lignes à voleur ou les fins de ligne désagréables du type « . À » ou « . Si ».

Exemple d’expression rationnelle dans LibreOffice pour détecter et supprimer les espaces superflues.

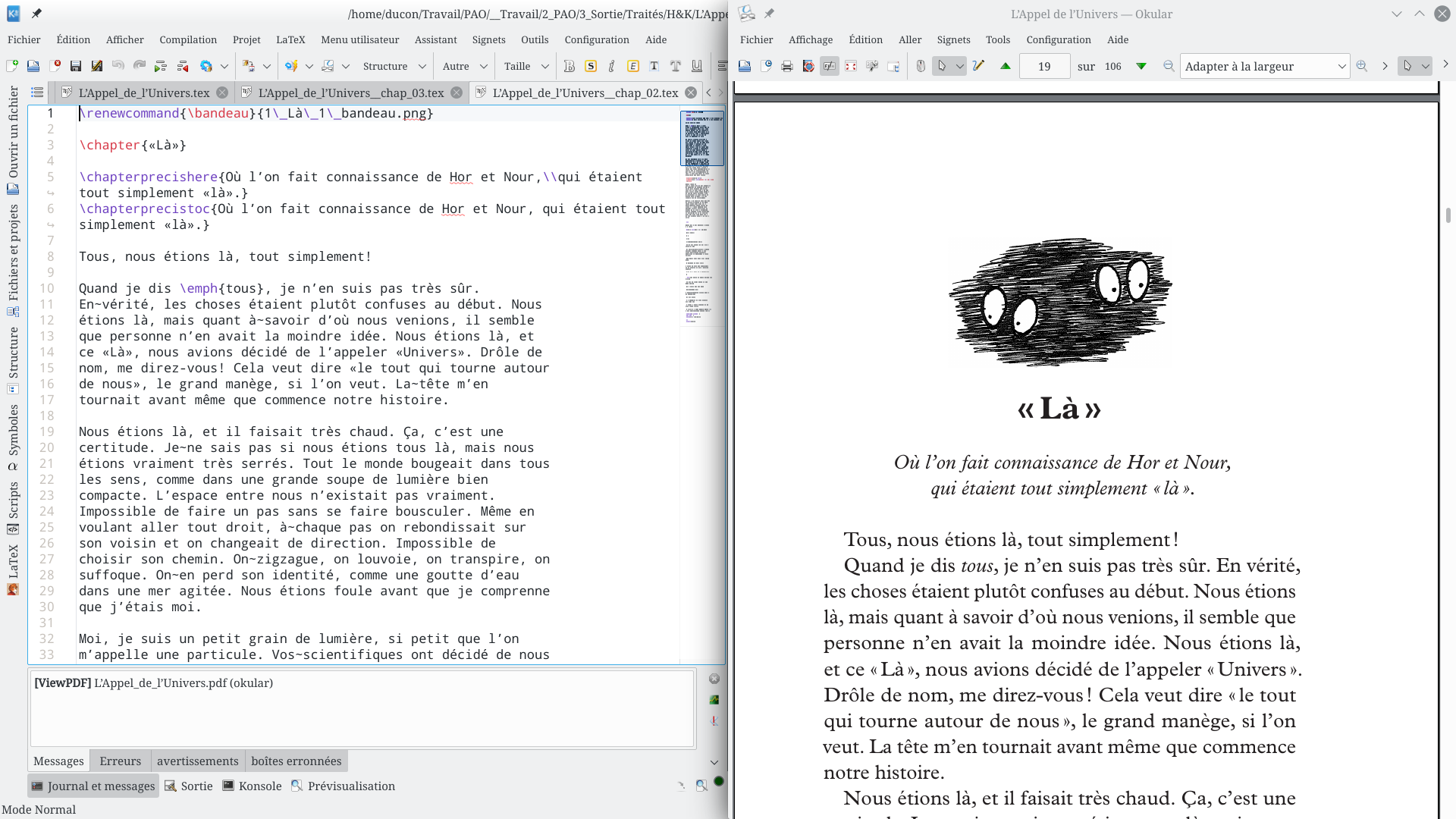

LaTeX. — Langage informatique consistant en une collection de macrocommandes destinées à faciliter l’utilisation du programme TeX ou de ses dérivés comme XeTeX ou LuaTeX. Son nom est prononcé « latek » en français. On travaille dans un simple éditeur de texte au livre à mettre en pages : le texte défile au kilomètre, entrelardé de commandes diverses. Par exemple, \chapter{La PAO} sert à déclarer le début d’un chapitre intitulé « La PAO » ; \emph{a priori} demande de composer « a priori » en italique dans le fichier PDF qui sera créé par la suite ; blabla\footnote{Ceci est une note.} aura de son côté pour effet de créer dans le PDF de sortie un appel de note après le mot blabla ainsi que la note de bas de page correspondante « Ceci est une note. » (appel et note étant numérotés automatiquement). Le travail en mode texte permet de gagner un temps considérable lorsqu’il s’agit de mettre en pages un livre à la maquette simple comme un roman ou un essai.

Exemple de travail en LaTeX. — Fichier de travail ouvert à gauche dans l’éditeur Kile, aperçu du PDF de sortie à droite.

LuaTeX. — Logiciel de PAO dérivé du logiciel TeX créé par Donald Knuth, LuaTeX en a considérablement étendu les possibilités, notamment grâce à l’utilisation du langage de programmation Lua. Son nom est généralement prononcé « luatek » ou « louatek » en français. Conçus à l’origine pour répondre aux exigences typographiques élevées de l’édition scientifique (formules, équations, figures…), les programmes de la famille TeX font merveille également dans l’édition littéraire, car qui peut le plus peut le moins. Ils permettent en particulier d’atteindre un degré d’automatisation élevé tout en maintenant un bon niveau de qualité — viser la perfection demandera tout de même un grand nombre d’interventions manuelles.

PAO. — Publication assistée par ordinateur (également appelée « prépresse ») : elle consiste à préparer des documents destinés à l’impression à l’aide de logiciels spécialisés de mise en page, qui seuls permettent d’atteindre une qualité professionnelle. Exemples de logiciels de PAO : Adobe InDesign, Affinity Publisher, Arbortext Advanced Print Publisher, OASYS, QuarkXPress, Scribus, TeX et ses dérivés (pdfTeX, XeTeX, LuaTeX). Bien que les logiciels de traitement de texte aient grandement progressé au fil des années, ils restent quant à eux incapables de produire des livres de qualité professionnelle.

Traitement de texte. — Le terme désigne couramment un programme informatique : en toute rigueur, il faudrait donc parler de logiciel de traitement de texte. Microsoft Word et Writer de LibreOffice sont les plus connus. Ce sont de bons outils de rédaction et de structuration de documents, mais il ne faut pas en attendre davantage : impossible avec eux de réussir une mise en page professionnelle, même pour un simple roman (« ni même pour un simple courrier », ajouterait notre typographe).