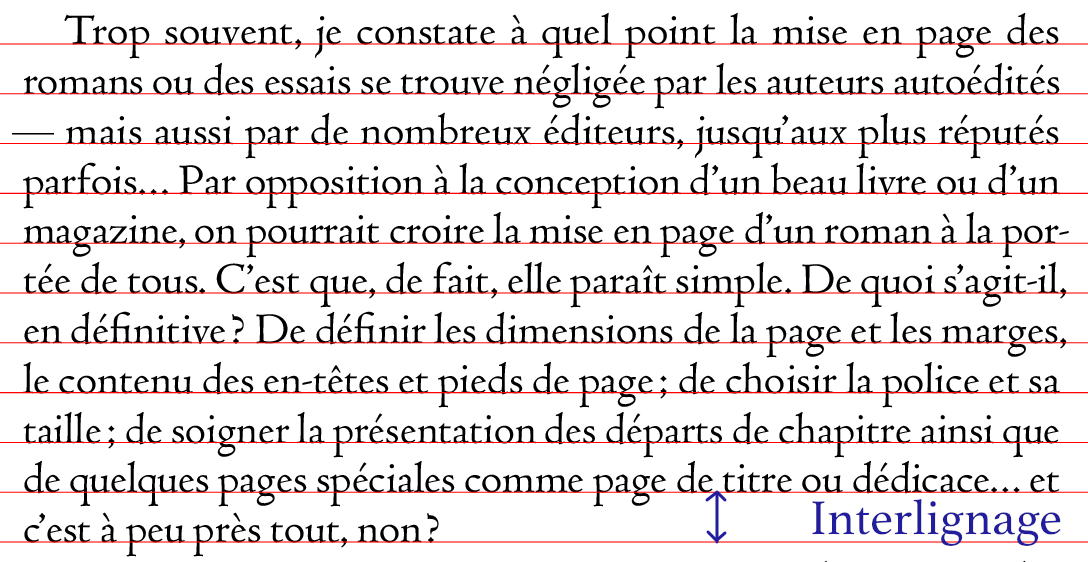

Le format et l’empagement ont été arrêtés, vous avez également décidé dans quelle police d’écriture sera composé le texte courant (la police de labeur). Reste un paramètre capital à régler, celui de l’interlignage, à savoir la distance entre deux lignes consécutives : plus précisément, entre deux lignes de pied consécutives — la ligne de pied (ou ligne de base) est la ligne imaginaire sur laquelle reposent les caractères.

Interlignage : distance entre deux lignes de pied consécutives.

Si l’interlignage joue un rôle si important, c’est que de lui dépend pour une bonne part la lisibilité du texte : « L’un des rôles de l’interlignage est d’ouvrir une ligne blanche horizontale facilitant pour l’œil le passage de la fin de la ligne au début de la ligne suivante », explique ainsi James Felici.

Et si cette question relève essentiellement de la macrotypographie, elle apparaît en quelque sorte comme le carrefour entre macro et microtypographie : l’interlignage relève en effet des deux à la fois, comme nous n’allons pas tarder à le découvrir.

De la macrotypographie, parce que le rectangle d’empagement demeure simple virtualité tant que le texte auquel on le destine ne lui a pas donné corps : nulle bordure n’en indiquant les limites, seule la succession de lignes du texte courant le fait apparaître aux yeux du lecteur.

Ce qui va suivre paraîtra évident, encore convient-il d’en mesurer les implications : le rectangle d’empagement ne peut accueillir qu’un nombre entier de lignes. Autrement dit, sa hauteur, dans l’idéal, doit correspondre précisément à celle de ce nombre de lignes — sans quoi, le blanc de pied sera en réalité supérieur à la valeur définie et la hauteur effective du rectangle d’empagement inférieure à celle calculée, au risque de compromettre au moins en partie l’harmonie de nos pages. Qu’en déduit-on ? Que, dans cette perspective, l’interlignage doit être ajusté pour faire correspondre exactement la hauteur de n lignes à celle du rectangle d’empagement.

Là encore, il n’est pas question de s’en remettre au hasard, surtout quand la probabilité est presque nulle pour que la hauteur de n lignes (exprimée en points dans les logiciels de PAO) coïncide avec la hauteur du rectangle d’empagement (exprimée généralement, quant à elle, dans une division du mètre).

Il s’agira donc de déterminer un nombre de lignes en fonction de la hauteur de la colonne de texte attendue et de la force de corps de la police utilisée, en association avec un interlignage adapté ; mais chaque chose en son temps…

Si par ailleurs l’interlignage relève également de la microtypographie, c’est que les calculs sous-jacents dépendent de facteurs ayant trait aux lignes elles-mêmes ainsi qu’aux caractères qui les composent.

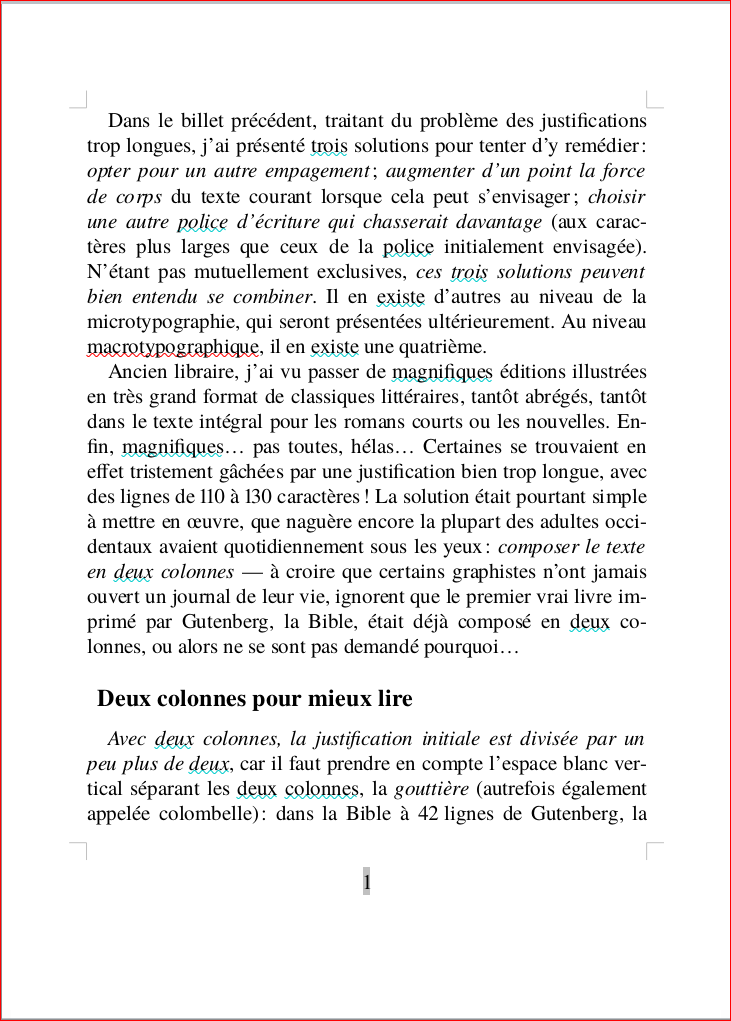

Commençons par souligner que l’interlignage par défaut proposé par la plupart des logiciels ne conviendra qu’exceptionnellement — pour ne pas dire jamais. Pour commencer, cette valeur par défaut ne dépend d’ordinaire que de la force de corps de la police et donc ne tient pas compte de la hauteur du rectangle d’empagement, comme l’illustre l’exemple suivant.

Exemple de rectangle d’empagement trop court, ainsi qu’en attestent les repères gris à chaque coin (Writer de LibreOffice).

On le voit, non seulement ici le texte ne descend pas jusqu’en bas du rectangle d’empagement, mais de son côté la première ligne elle-même se trouve placée trop bas dans la mesure où au moins ses lettres les plus hautes n’atteignent pas le bord supérieur du rectangle. Sauf à accepter de voir amputer ce dernier d’une hauteur pouvant être de l’ordre de celle d’une ligne, il conviendra donc d’ajuster l’interlignage en fonction du nombre de lignes que le rectangle d’empagement est susceptible d’accueillir. Si cet ajustement est absolument nécessaire, il ne viendra pourtant qu’en dernier.

Il faut en effet commencer par prendre en compte la police d’écriture elle-même et l’anatomie de ses caractères… notre première incursion dans le domaine de la microtypographie.

Hauteur d’x

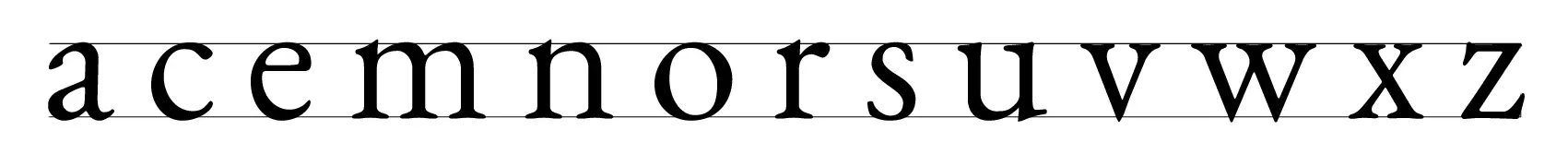

La caractéristique la plus importante dont il faut tenir compte est la hauteur d’x. Le nom est transparent, qui donc désigne la hauteur de la lettre x dans la police considérée, en proportion de la force de corps de cette dernière — et, par extension, peu ou prou la hauteur des autres lettres dépourvues d’ascendantes, de descendantes et de diacritiques : a, c, e, ı (i sans son point du turc), m, n, o, r, s, u, v, w, z.

Caractères du français dont la hauteur est environ la hauteur d’x.

Si on fait abstraction de la question macrotypographique de la hauteur du rectangle d’empagement, l’interlignage par défaut des logiciels de traitement de texte ou de PAO convient esthétiquement dans de nombreux cas (souvent 120 % environ de la force de corps) ; pourtant, même du seul point de la vue de la microtypographie, il n’est pas judicieux de déterminer l’interlignage en fonction de la seule force de corps, à cause du nombre relativement important des exceptions.

Il est en fait bien plus pertinent de s’appuyer sur la hauteur d’x de la police, à l’instar du système de composition ConTeXt, qui calcule l’interlignage en appliquant par défaut un facteur f de 2,8 à la hauteur d’x de la police choisie. Pourquoi ?

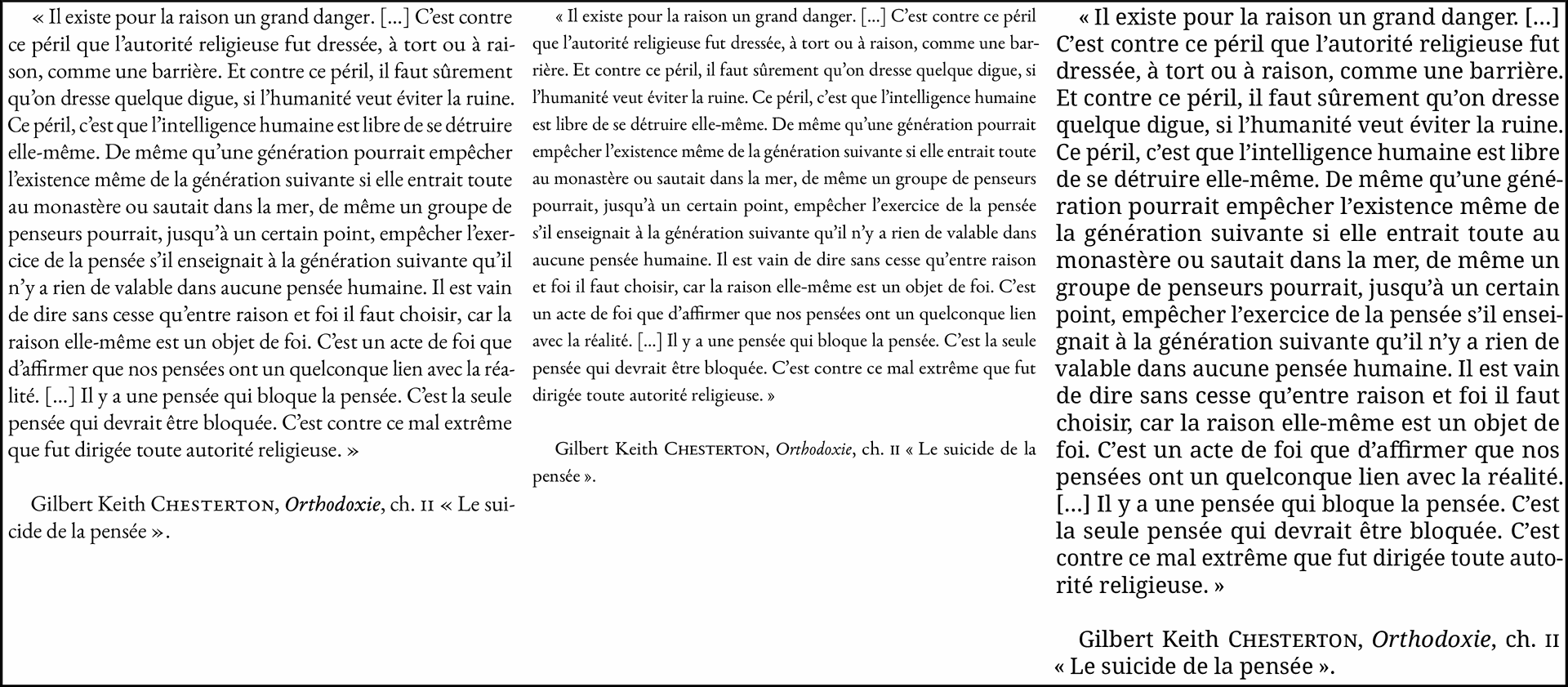

Une illustration valant tous les discours, voici l’exemple d’un même texte composé en 12 pt, avec le même interlignage de 14,5 pt (valeur par défaut dans LaTeX pour cette force de corps), mais dans des polices aux hauteurs d’x très différentes : EB Garamond, Guillaume, Noto Serif. La perception de l’interlignage se trouvant altérée par la réduction de l’image, il est préférable de l’afficher en taille réelle, ou, mieux encore, de l’imprimer. Chaque composition est ensuite présentée à part.

Trois corps et justifications identiques (en points), trois hauteurs d’x différentes.

Composition en EB Garamond 12 pt, interlignage de 14,5 pt.

Composition en Guillaume 12 pt, interlignage de 14,5 pt.

Composition en Noto Serif 12 pt, interlignage de 14,5 pt.

S’il est peut-être un peu élevé pour l’EB Garamond, l’interlignage de 14,5 pt demeure tout à fait acceptable. Ce n’est plus du tout le cas avec le Guillaume 12 pt, pour lequel il est bien trop important, tandis qu’il se révèle beaucoup trop faible pour le Noto Serif : petite hauteur d’x pour le premier, grande hauteur d’x pour le second ; texte trop aéré rendant désagréable le passage d’une ligne à l’autre avec le Guillaume, texte étouffant avec le Noto Serif.

Ainsi voit-on bien que l’interlignage devrait être proportionnel non pas à la seule force de corps, mais à la hauteur d’x dans le corps utilisé. La valeur de f par défaut de ConTeXt est de 2,8 ; l’interlignage obtenu (hauteur d’x × 2,8) convient bien à une langue ne faisant pas appel à de grandes capitales accentuées comme À, É, Î… Pour le français et avec certaines polices à la hauteur de capitale importante, aux accents avec une pente élevée, j’ai pu constater que ce facteur pouvait être un peu faible, raison pour laquelle il m’arrive de donner à f une valeur comprise entre 2,85 et 3, selon les polices, souvent 2,9.

EB Garamond 12 pt. — Interlignage de 14,5 pt (à gauche) et de 13,8 pt (à droite, f = 2,8).

L’interlignage obtenu avec la valeur de f par défaut de ConTeXt donne une composition plus dense, qui convient bien au Garamond, police relativement étroite à la hauteur d’x modérée. On voit bien toutefois que cette valeur de 2,8 devrait être augmentée pour le français, du fait de lettres comme le Â. Premier caractère de la ligne 5 : imaginons un  à la place du C : l’accent circonflexe entrerait presque en collision avec la descendante du q, ligne 4.

Guillaume 12 pt. — Interlignage de 14,5 pt (à gauche) et de 12 pt (à droite).

La hauteur d’x du Guillaume est si faible qu’il n’est pas nécessaire d’interligner (c’est-à-dire d’ajouter du blanc entre les lignes). Le calcul de l’interlignage par ConTeXt aurait donné ici environ 11,4 pt, soit moins que la force de corps de la police ! On aurait parlé alors d’interlignage négatif (ce qui n’aurait pas été possible du temps de la typographie au plomb). Les interlignages négatifs ont leur utilité, mais on ne les emploie guère pour le texte courant. C’est pourquoi ici l’interlignage est égal à la force de corps de la police, comme il l’aurait été dans une composition au plomb.

Noto Serif 12 pt. — Interlignage de 14,5 pt (à gauche) et de 18 pt (à droite, f = 2,8).

En appliquant un facteur de 2,8 à la hauteur d’x du Noto Serif 12 pt, on obtient un interlignage de 18 pt, permettant à la composition de respirer et d’offrir une lecture agréable.

Guillaume et Noto Serif apparaissent comme des cas extrêmes opposés en matière de hauteur d’x, mais ils ont le mérite d’illustrer de façon éloquente qu’il serait pour le moins imprudent de se fier aveuglément à l’interlignage par défaut de la plupart des logiciels de traitement de texte ou même de PAO.

La hauteur d’x est donc la première chose à prendre en compte pour définir l’interlignage. Cela ne suffit pas pour autant. Outre d’autres caractéristiques de la police utilisée, le prochain billet examinera la question de la justification dans le rapport qu’elle entretient avec l’interlignage.

Réussir une mise en page. — L’interlignage (1)