On le rappelle, l’empagement consiste, en établissant les marges, à définir les dimensions et la position sur la page du rectangle d’empagement, destiné à accueillir le texte. Après la présentation de quelques tracés régulateurs (empagement par construction géométrique), passons à présent en revue quelques méthodes arithmétiques, plus faciles à mettre en œuvre à l’ère de la typographie numérique.

Méthodes arithmétiques

Grille et division harmonieuse

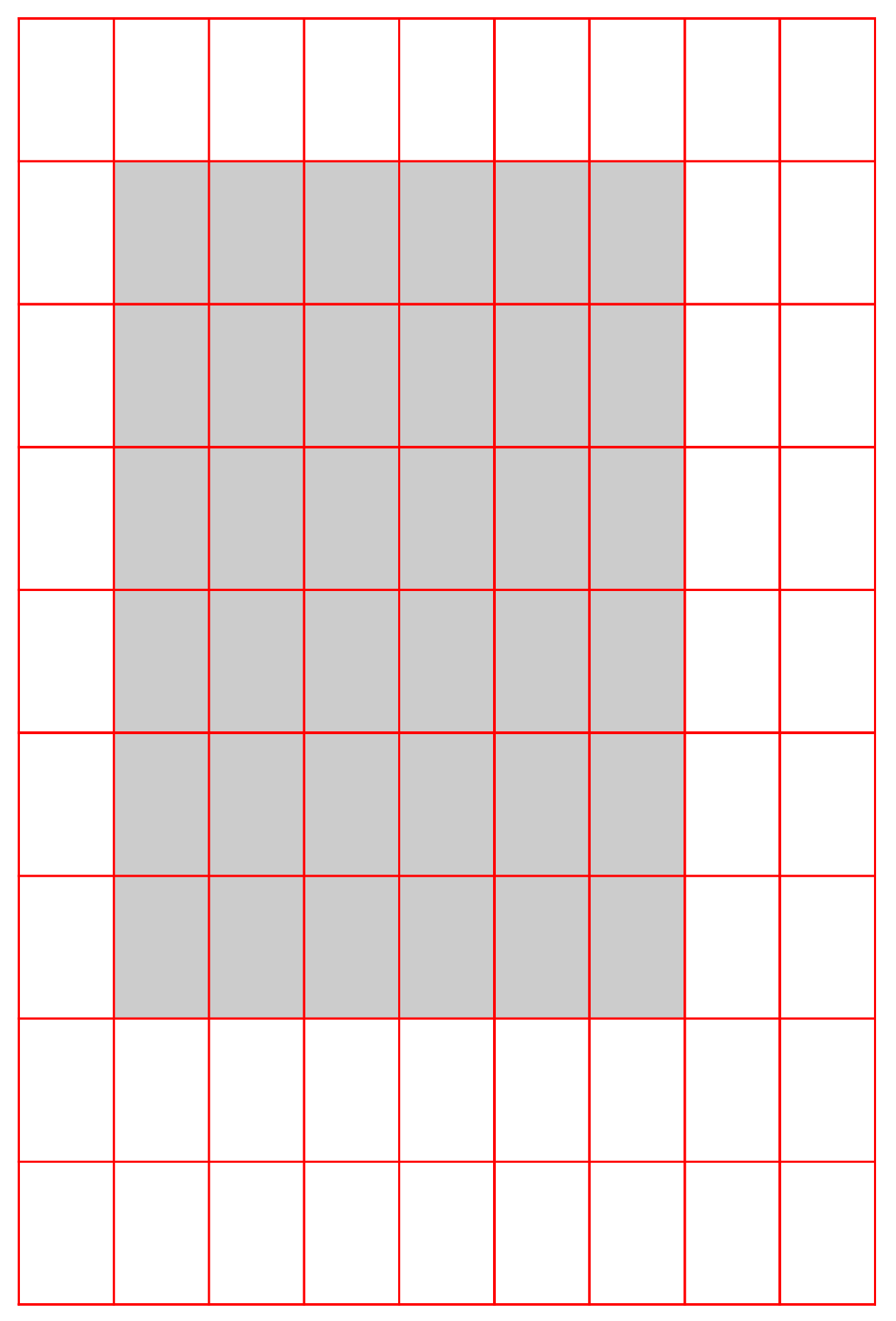

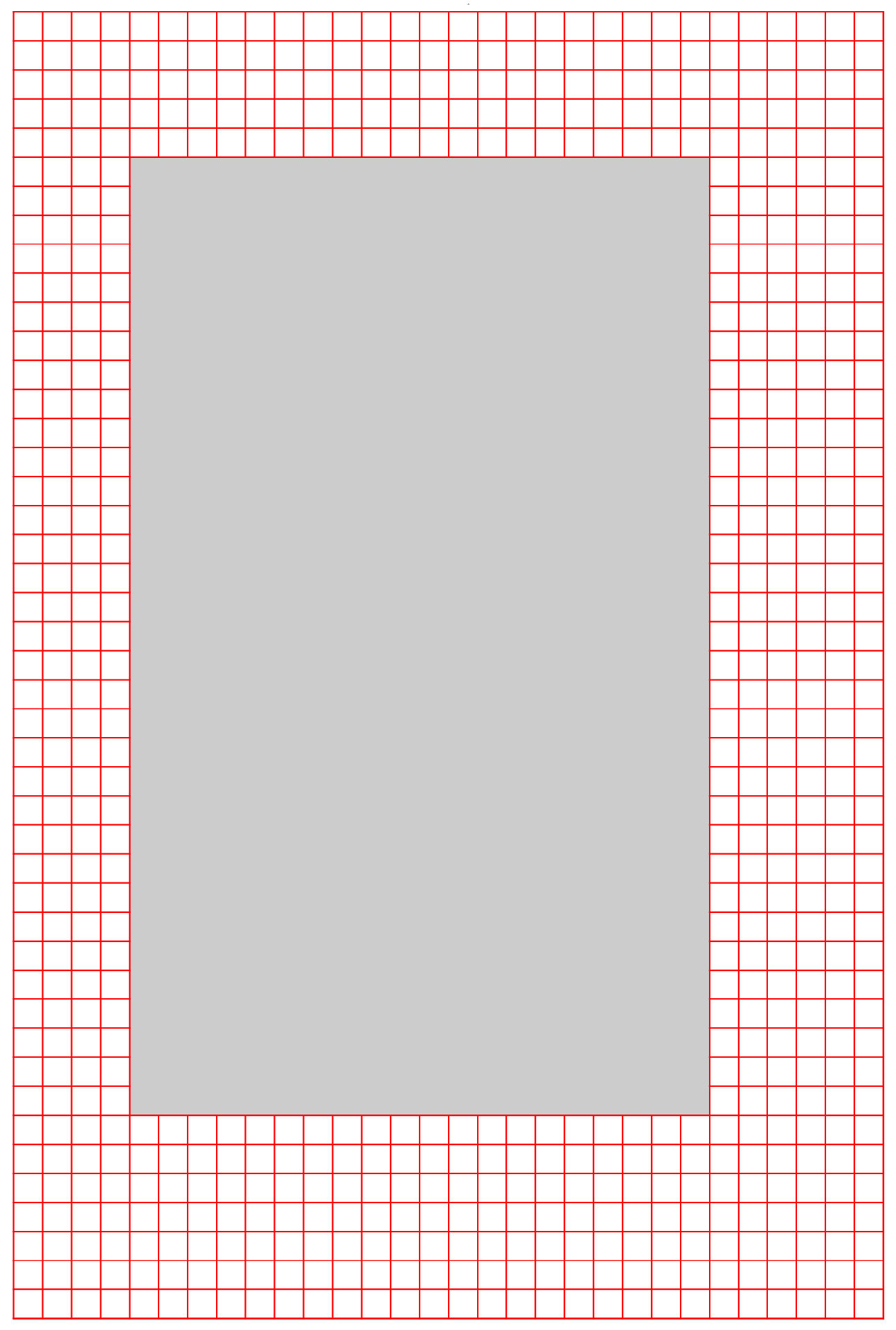

Le canon de division harmonieuse peut être reproduit simplement par l’utilisation d’une grille de 81 cases, obtenue en partageant en 9 sections égales la largeur puis la hauteur de la page. Le petit fond (PF) est égal à un neuvième de la largeur, le grand fond (GF) à deux neuvièmes ; le blanc de tête (BT) est égal quant à lui à un neuvième de la hauteur, le blanc de pied (BP) à deux neuvièmes. Chaque case de la grille présente les mêmes proportions que celles de la page, ainsi donc que le rectangle d’empagement obtenu de cette manière, et la position de ce dernier est la même que dans le canon de division harmonieuse.

Reproduction du canon de division harmonieuse à l’aide d’une grille de 9 par 9.

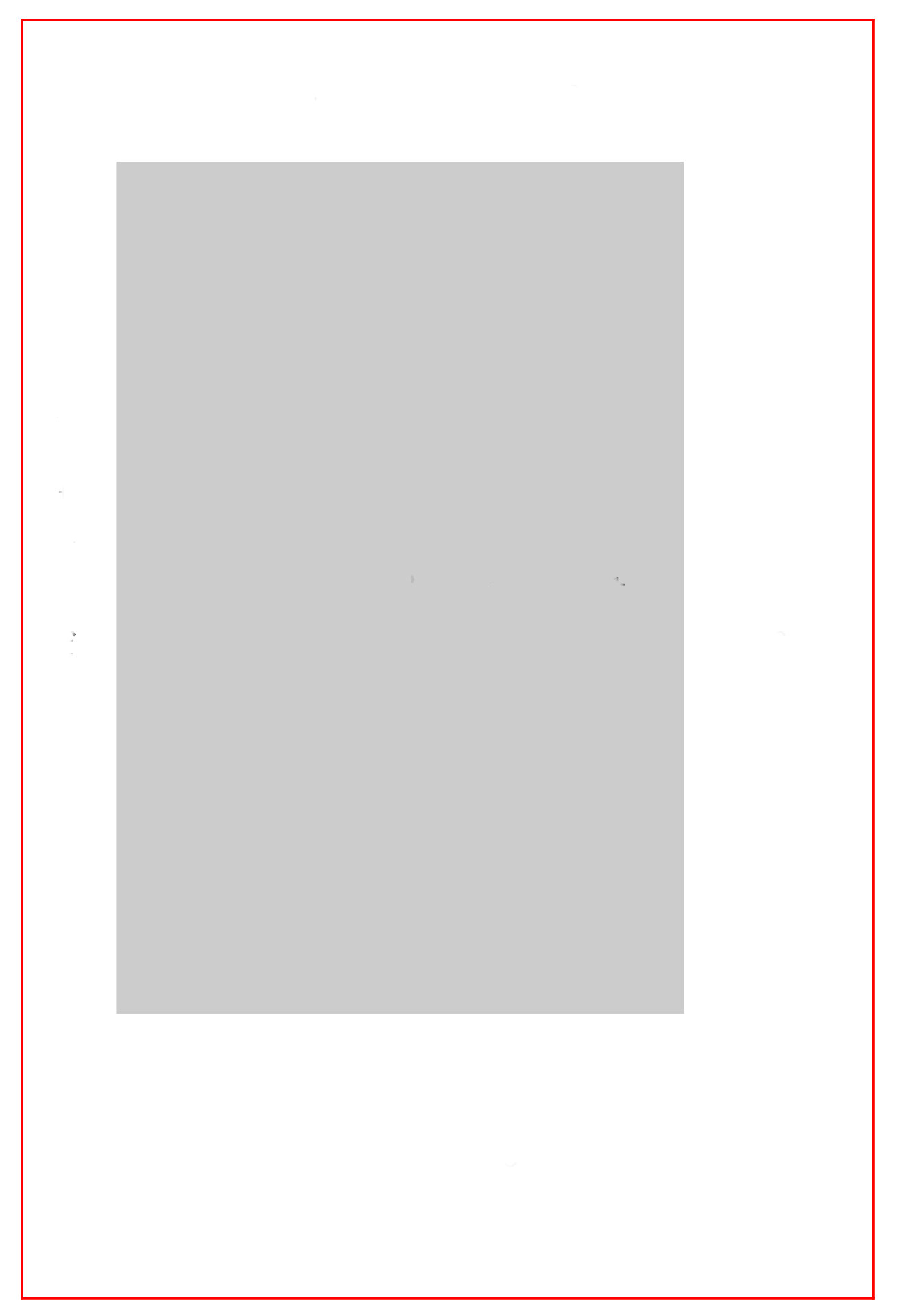

Mise en évidence du rectangle d’empagement, une fois supprimée la grille de 9 par 9.

Parce que nous sommes habitués aujourd’hui aux mises en page économiques, les marges ainsi obtenues pourraient paraître excessives à la plupart des lecteurs, malgré l’harmonie qu’elles produisent — paradoxalement, de telles marges spacieuses étaient jadis très répandues, alors que produire un livre coûtait bien plus cher qu’à notre époque…

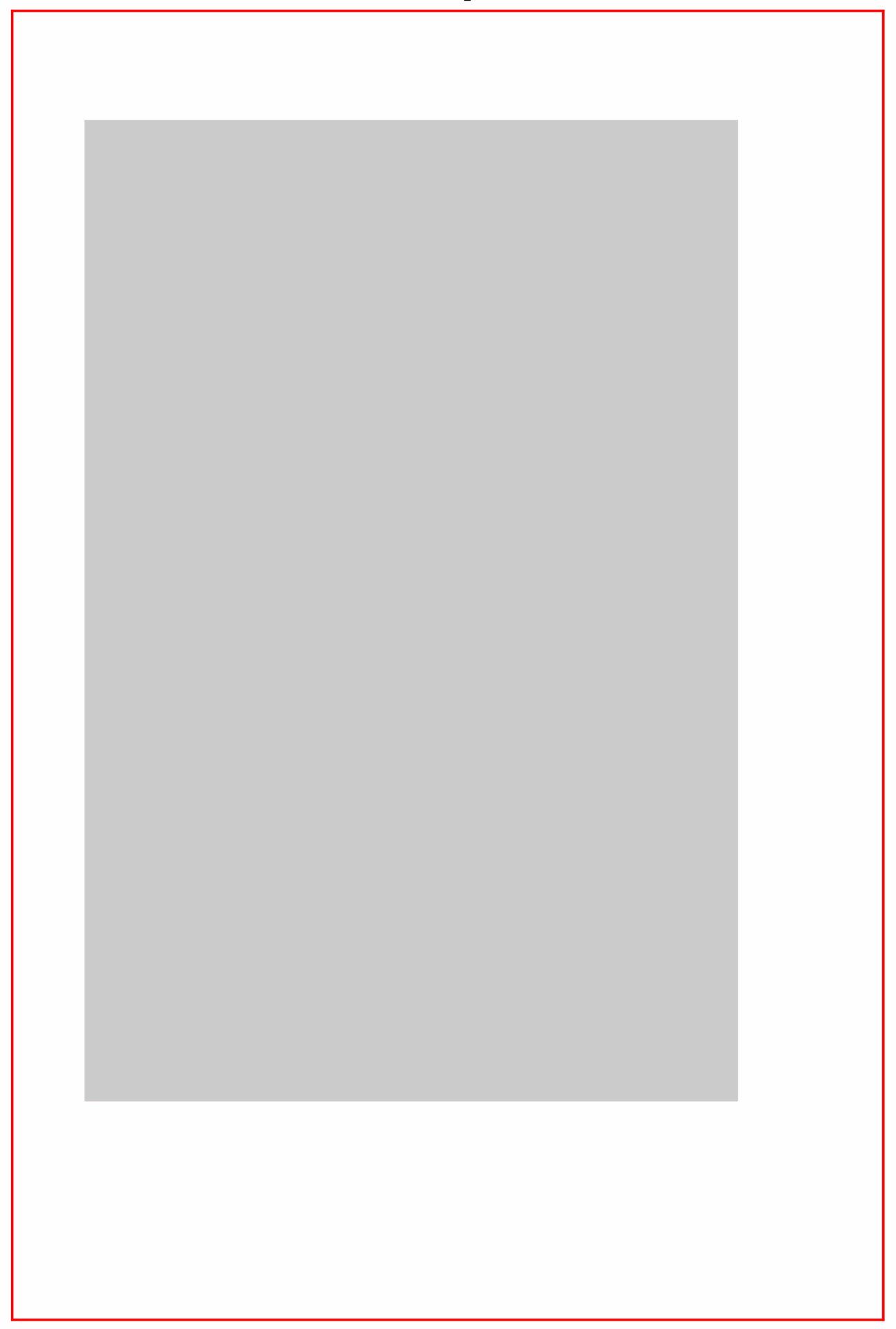

Canon de division harmonieuse obtenu avec une grille de 9 par 9. — Double page.

Que par goût ou par nécessité on souhaite réduire ces marges, on peut obtenir un rectangle d’empagement de mêmes proportions que la page, positionné de la même manière, en utilisant un nombre de divisions supérieur à 9, généralement 12, avec :

- PF = L ÷ 12

- GF = PF × 2 = L ÷ 6

- BT = H ÷ 12

- BP = BT × 2 = H ÷ 6.

Empagement d’un format 2:3 avec une division par 12.

Empagement d’un format 2:3 avec une division par 12, double page.

Au format 2:3, le changement du nombre de divisions ne modifie pas les caractéristiques propres aux formats 2:3 et 3:4 présentées dans le billet précédent. Dans l’exemple ci-dessus, par exemple, la hauteur du rectangle d’empagement est toujours égale à la largeur de la page.

N’importe quelle division est en fait possible, sachant qu’il est tout de même déconseillé d’aller au-delà de 12, sous peine de réduire excessivement le petit fond.

Rappelons-le, cet empagement sera d’autant plus harmonieux que le format présentera ce que Tschichold appelle des proportions claires, comme 1:2, 1:√3, 1:1,618 (nombre d’or ou ϕ, « phi », (1 + √5) ÷ 2), 5:8, 2:3, 1:√2 ou encore 3:4 — particulièrement les proportions 2:3 et 3:4, on l’a vu, où la double page elle-même possède une « proportion claire », ainsi donc que les rectangles blancs perçus inconsciemment : respectivement 4:3 (1,333, un et un tiers) et 3:2 (1,5, un et demi) — soit, pour chacun de ces deux formats, l’inverse respectif des proportions de l’autre.

Canon des ateliers

Il s’agit d’une méthode d’empagement qui a longtemps régné quasiment seule en France et demeure très utilisée de nos jours.

On distingue traditionnellement deux types d’imprimés : imprimé courant et imprimé de luxe.

- Pour un imprimé courant, la largeur du rectangle d’empagement est égale aux trois quarts de la largeur de la page.

- Pour un imprimé de luxe, la largeur du rectangle d’empagement est égale aux deux tiers de la largeur du format.

Le reste de la largeur (B, soit un quart ou un tiers de la largeur de page) est alors utilisé pour définir les marges, ou « blancs tournants », ainsi nommés en raison de l’ordre dans lequel on les calcule :

- petit fond, 4 dixièmes du quart (ou du tiers) de la largeur, soit B × 0,4 ;

- blanc de tête, B × 0,5 ;

- grand fond, B × 0,6 ;

- et blanc de pied, B × 0,7.

Canon des ateliers pour un imprimé de luxe au format 2:3, à l’aide d’une grille de 30 carrés sur 45.

Canon des ateliers pour un imprimé de luxe. — Double page correspondant à la page précédente.

Canon des ateliers pour un imprimé courant. — Double page.

On aura noté que le petit fond fait donc très sensiblement plus de la moitié du grand fond (4 ÷ 6, les deux tiers). En pratique, cette différence n’est pas perçue comme telle dans la plupart des livres imprimés, du fait de la courbure du papier du côté de la reliure.

Il en irait tout autrement dans une édition PDF affichée en mode double page, en raison cette fois de l’absence de courbure : il faudrait alors envisager soit une autre méthode d’empagement pour redéfinir les quatre marges (le candidat tout désigné étant le canon de division harmonieuse), soit au moins décaler vers l’intérieur les deux rectangles d’empagement pour équilibrer horizontalement la double page.

Ajoutons que rien n’interdit d’utiliser, pour la largeur du rectangle d’empagement, d’autres proportions que celles auxquelles recourent imprimé courant et imprimé de luxe. De préférence, des proportions claires : cinq huitièmes de la largeur du format pour un imprimé très luxueux, quatre cinquièmes pour un imprimé économique.

Canon des ateliers pour un imprimé très luxueux (B = 5L∕8). — Double page.

Canon des ateliers pour un imprimé économique (B = 4L∕5). — Double page.

On l’aura compris, l’harmonie du canon des ateliers tient au rapport de la largeur du rectangle d’empagement sur la largeur de la page, ainsi qu’à la progression mathématique des blancs tournants.

Il faut toutefois bien remarquer que les proportions du rectangle d’empagement, parce qu’elles ne dépendent que de la largeur de la page, sans prise en compte de la hauteur de cette dernière, différeront généralement de celles du format, avec lesquelles elles ne coïncideront plus ou moins qu’à une condition.

Ainsi, dans l’exemple précédent pour un imprimé de luxe, où la page présente un rapport hauteur sur largeur de 1,5, le rapport hauteur sur largeur du rectangle d’empagement est quant à lui de 1,65 — une différence de +10 % déjà sensible, que tendra toutefois à compenser, dans un imprimé, la surface de papier à « disparaître » dans la reliure, créant l’impression d’une page plus étroite. Mais cet écart augmentera plus le format sera étroit : par exemple, dans un format de rapport 1,618 il sera alors de +13 %, avec une valeur de 1,827 pour le rapport hauteur sur largeur du rectangle d’empagement. Si donc on souhaite obtenir un rectangle d’empagement aux proportions similaires à celles de la page, on choisira plutôt des formats larges à modérément étroits.

Pour information, ces proportions seront rigoureusement égales pour les formats au rapport hauteur sur largeur de 1,2 (imprimé de luxe comme imprimé courant, quelle que soit en fait la valeur de B).

Canon des ateliers, imprimé de luxe. — Format de proportion 1,2, avec Ht∕Lt = H∕L.

Tant que cette différence des proportions demeure modérée, le résultat n’aura rien de visuellement choquant (surtout dans un dos carré collé), ou encore lorsque le rectangle d’empagement présente un rapport hauteur sur largeur remarquable, aux proportions claires, par exemple un rectangle d’or, au rapport hauteur sur largeur à peu près égal à 1,62 (dans un format au rapport 1,48, pour un imprimé de luxe).

Retenons que le canon des ateliers fonctionne plutôt bien, voire très bien dans les formats courants et les formats larges, mais qu’il pourrait se révéler tout à fait inadapté dans d’autres cas.

Redorer l’ISO

Dans le billet consacré au format, on a vu que le format A5 est perçu comme large, avec son rapport hauteur sur largeur de 1,42 — dans la mesure où la majorité des romans ou essais publiés en France sont en effet d’un format plus étroit (rapport souvent compris entre 1,45 et 1,62). Jan Tschichold n’en pensait pas le plus grand bien. Surtout, rappelons qu’un format large tend à communiquer l’impression d’un certain statisme, d’un manque de dynamisme.

Pour contrebalancer cette sensation, le typographe Robert Bringhurst a proposé une méthode simple d’empagement permettant de positionner élégamment un bloc de texte plus dynamique, aux proportions presque égales au nombre d’or (1,63 pour le A5, 1,62 pour le A4, au lieu de 1,618), associé à des marges dans les proportions 1:2, avec :

- PF = BT = L∕9 (on retrouve ici pour le petit fond la division du canon de la division harmonieuse) ;

- GF = BP = 2 × PF = 2L∕9.

Empagement « ISO-ϕ » proposé par R. Bringhurst, avec PF = L∕9.

Pour obtenir un petit fond plus important, Bringhurst propose de redéfinir les marges comme suit :

- PF = BT = L∕8 ;

- GF = BP = 2L∕9 − (L∕8 −L∕9) = 135L/648.

Empagement « ISO-ϕ » proposé par R. Bringhurst, avec PF = L∕8.

Ce nouveau calcul des petit et grand fonds permet de conserver les proportions du rectangle d’empagement. Par ailleurs, il maintient une relation remarquable entre les marges avec de fait GF∕PF = BP∕BT = (135L/648) ÷ (L∕8) = 1080 ÷ 648 ≃ 1,67, soit une proportion assez proche du rapport hauteur sur largeur du rectangle d’empagement, donc du nombre d’or (ϕ ≃ 1,618), avec un écart de +3 %.

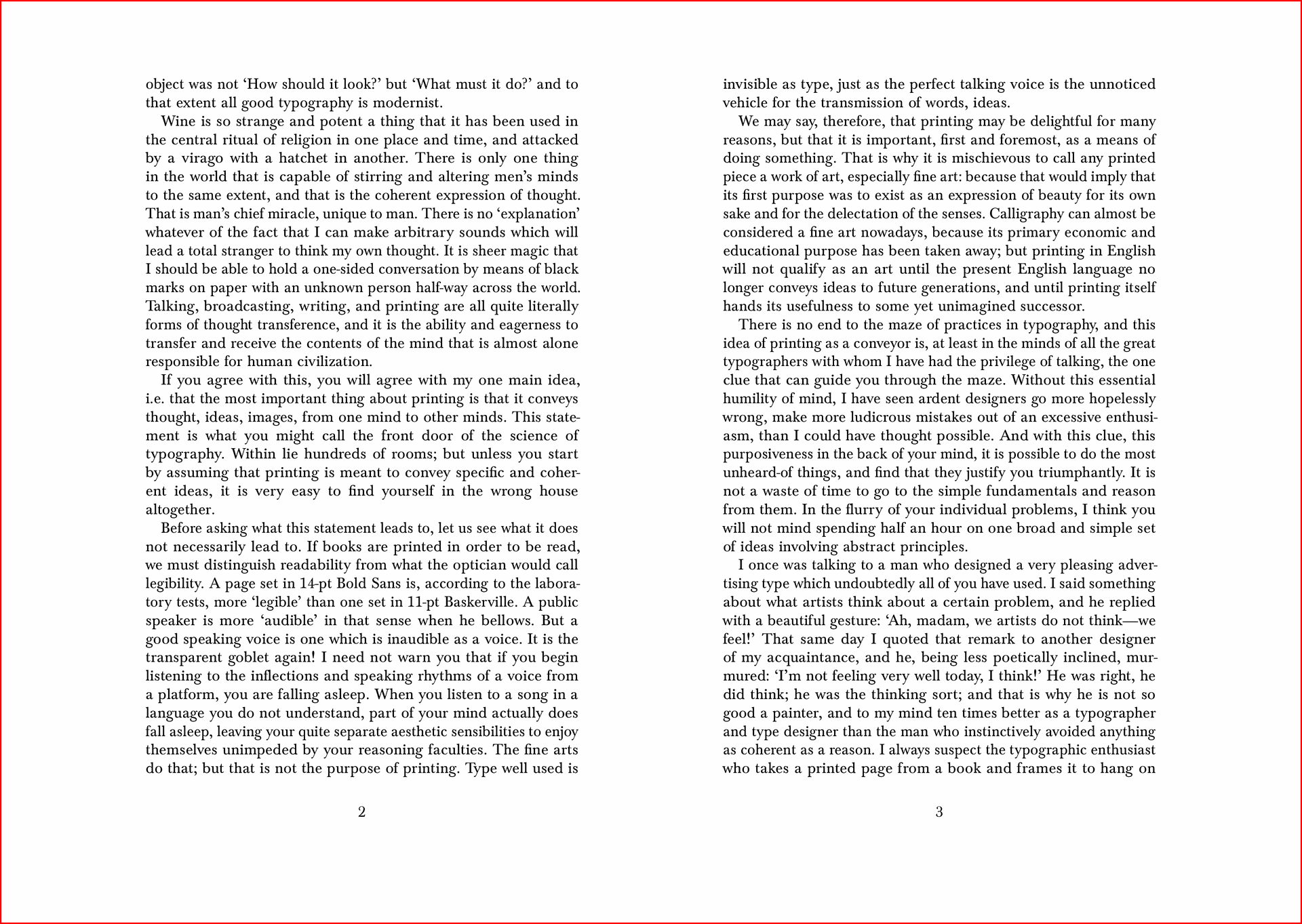

C’est la méthode pour laquelle j’ai opté dans l’Appel de l’Univers de Jean-Philippe Uzan (éditions H&K), et que je désigne pour ma part comme « l’empagement ISO-ϕ ». Ou encore dans cette édition privée numérique au format A5 d’un article sur la typographie de Beatrice Warde (1900-1969), « The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible », dont voici simplement une double page, avec PF = L∕9.

B. Warde, « The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible », rév. de 1955, p. 2-3, empagement ISO-ϕ.

Attention, cet empagement a été conçu pour les formats ISO, tels A4 et A5 : appliqués à d’autres formats, ces calculs donneraient des résultats tout différents, parfois esthétiquement désastreux.

Reproduire arithmétiquement l’empagement de Bringhurst

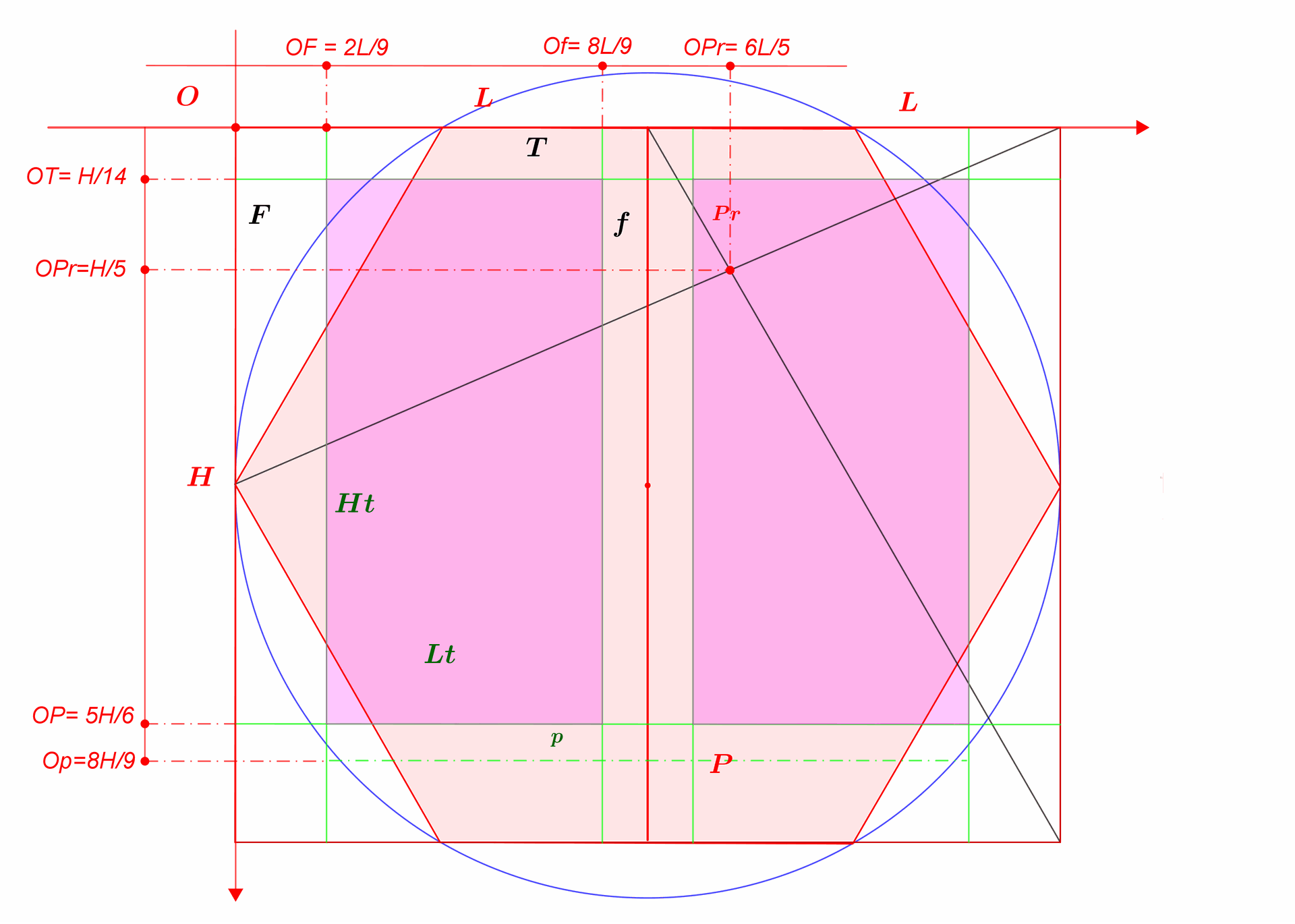

Gilles Barot, du site Web Géométrie sensible, propose les calculs suivants pour reproduire l’empagement adopté par Robert Bringhurst pour son ouvrage Principes élémentaires de la typographie.

Restitution de l’empagement de Bringhurst par G. Barot (Géométrie sensible). — Double page.

- Proportions du format : 1:√3 (soit un rapport hauteur sur largeur d’environ 1,732)

- Petit fond : L ÷ 9

- Grand fond : 2L ÷ 9 (deux petits fonds)

- Blanc de tête : H ÷ 14

- Blanc de pied : H ÷ 6

- Proportions du rectangle d’empagement obtenu : 1:1,98 (quasiment 1:2).

Je l’évoquais dans le billet du 18 décembre 2024 : il s’agit typiquement d’un format étroit, au rectangle d’empagement plus étroit encore, dont la verticalité peut suggérer la hauteur de pensée, impression que renforce la nature très construite du format comme de l’empagement.

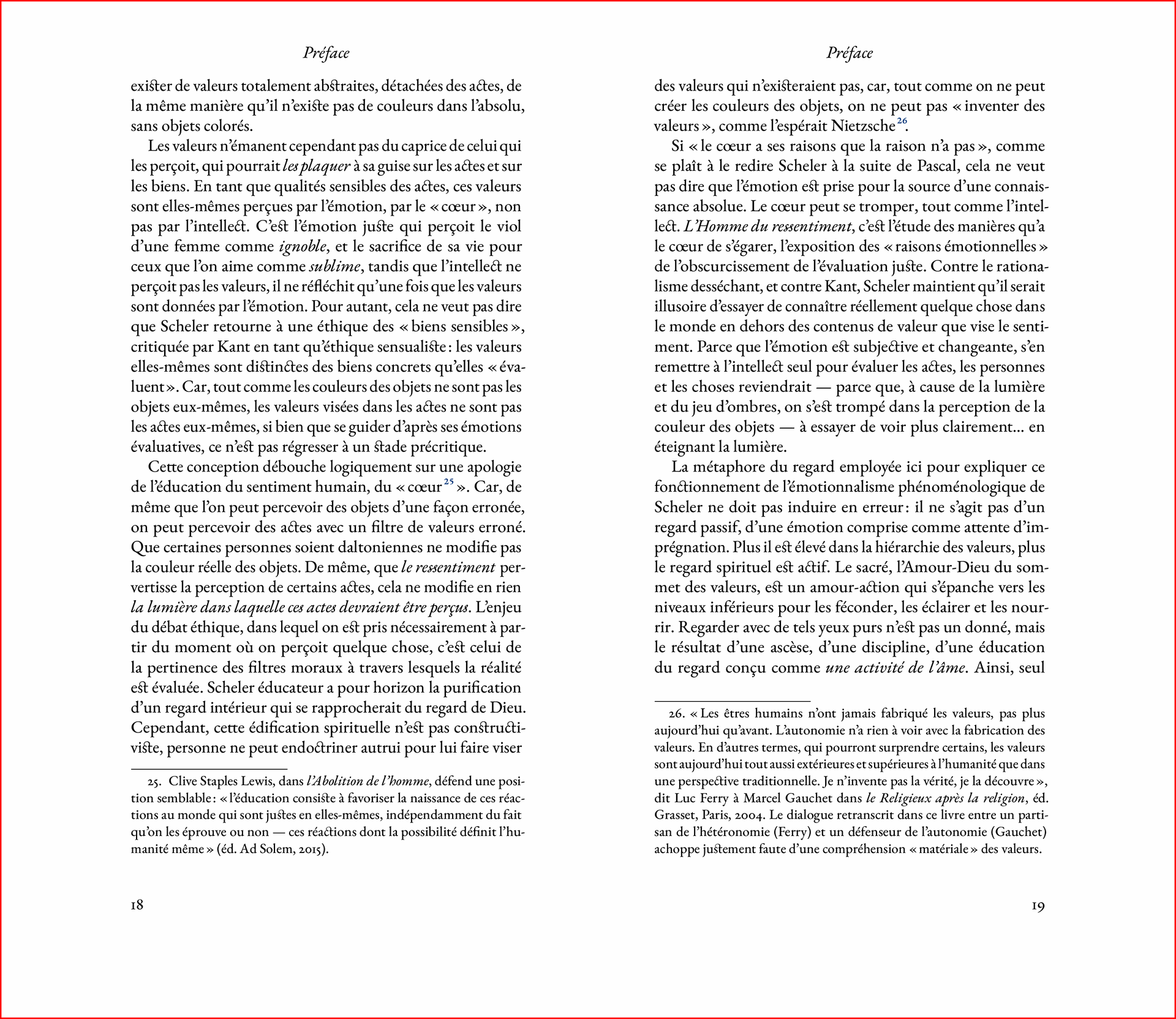

Application des calculs de G. Barot. — Démonstration sur la base d’un extrait de la préface de Radu Stoenescu à l’Homme du ressentiment de Max Scheler (éd. Carmin), publié dans une autre mise en page.

Autres méthodes

Il existe évidemment quantité d’autres possibilités en matière d’empagement, mais nous nous en tiendrons là. Ce blogue aura ainsi présenté :

- d’une part, les deux méthodes les plus connues en France, le canon de division harmonieuse et le canon des ateliers ;

- d’autre part, deux empagements originaux proposés par l’un des typographes les plus influents de ces dernières décennies, Robert Bringhurst.

On trouvera bien d’autres exemples d’empagements dans les Principes élémentaires de la typographie de ce dernier (simplement présentés, le plus souvent, sans analyse de détail — au lecteur motivé d’approfondir, après tout).

Je tiens ici à remercier chaleureusement M. Gilles Barot pour son aide précieuse, et j’invite les lecteurs qu’intéressent la géométrie et l’architecture à découvrir son passionnant site Internet, où figure à ma connaissance la seule traduction française disponible sur la Toile de l’article fondateur de Johannes Alexander van de Graaf. À sa manière modeste, la page d’un livre n’est-elle pas aussi une œuvre d’architecture ?

Une page, en effet, cela se construit. Une page pensée, du moins…

Arrivé à ce point, vous devriez faire vous-même le constat que les marges proposées sur bien des plateformes d’impression à la demande n’ont absolument aucun sens, dans la mesure, en effet, où elles semblent avoir été définies ou bien au hasard, ou bien dans l’idée de centrer le bloc de texte sur la page — avec alors pour résultat de créer une « page tombante » qui souvent ne laisse pas suffisamment de place pour les pouces dans les formats de poche.

Un jour, j’ai même vu non seulement recommander des marges absurdes pour un format donné, mais préciser à la phrase suivante que ces mêmes marges pouvaient tout aussi bien s’appliquer au format A5, pourtant très différent ! Même si les marges préconisées avaient été judicieuses dans le cas du premier format, j’espère qu’il est désormais évident pour vous que la dernière chose à faire en matière d’empagement est d’appliquer systématiquement les mêmes marges à tous les documents sans considération du format ! C’est alors en particulier le bloc de texte qui en souffrira, avec des dimensions potentiellement inadaptées à la lecture.

Petite maison d’édition, auteur autoédité, vous partez déjà avec un handicap en matière de crédibilité, auprès des libraires mais aussi d’un grand nombre de lecteurs. Ne vous tirez pas en plus une balle dans le pied en négligeant la mise en page de vos livres ou bien en fondant celle-ci sur des conseils douteux ou des exemples qui le sont parfois à peine moins, comme tel livre de poche lésinant sur les marges en raison de contraintes économiques, ou encore tel roman d’un grand éditeur qui depuis des lustres se moque comme d’une guigne de la forme prise par ses livres…

Non, l’édition littéraire française n’est pas réputée pour la qualité de ses mises en page. Si toutefois vous cherchez de beaux modèles, inspirez-vous par exemple des maquettes des poches des éditions Allia, ou encore des ouvrages publiés par Encre Marine. Les livres publiés aux Belles Lettres sont souvent très réussis, mais on trouve aussi, hélas, un nombre très significatif de contre-exemples.

Et ensuite ?

À la lumière de vos connaissances fraîchement acquises, vous pensez avoir arrêté le choix d’un format et d’un empagement ? N’imaginez pas en avoir fini pour autant avec ces questions, car il vous faudra tenir compte d’un autre paramètre essentiel, découlant des précédents : la justification, qui fera l’objet du prochain billet.

Réussir une mise en page. — L’empagement (3)