Le billet précédent insistait sur l’importance du choix d’un format adapté : d’une part, en fonction de la taille de l’ouvrage ; d’autre part, en tenant compte du fait que le rapport hauteur sur largeur joue sur la perception qu’auront les lecteurs du livre avant même d’ouvrir celui-ci. Pour bien saisir le caractère fondamental du format, il faut toutefois s’attacher également à comprendre l’empagement, à commencer par le rapport qu’il entretient avec le premier.

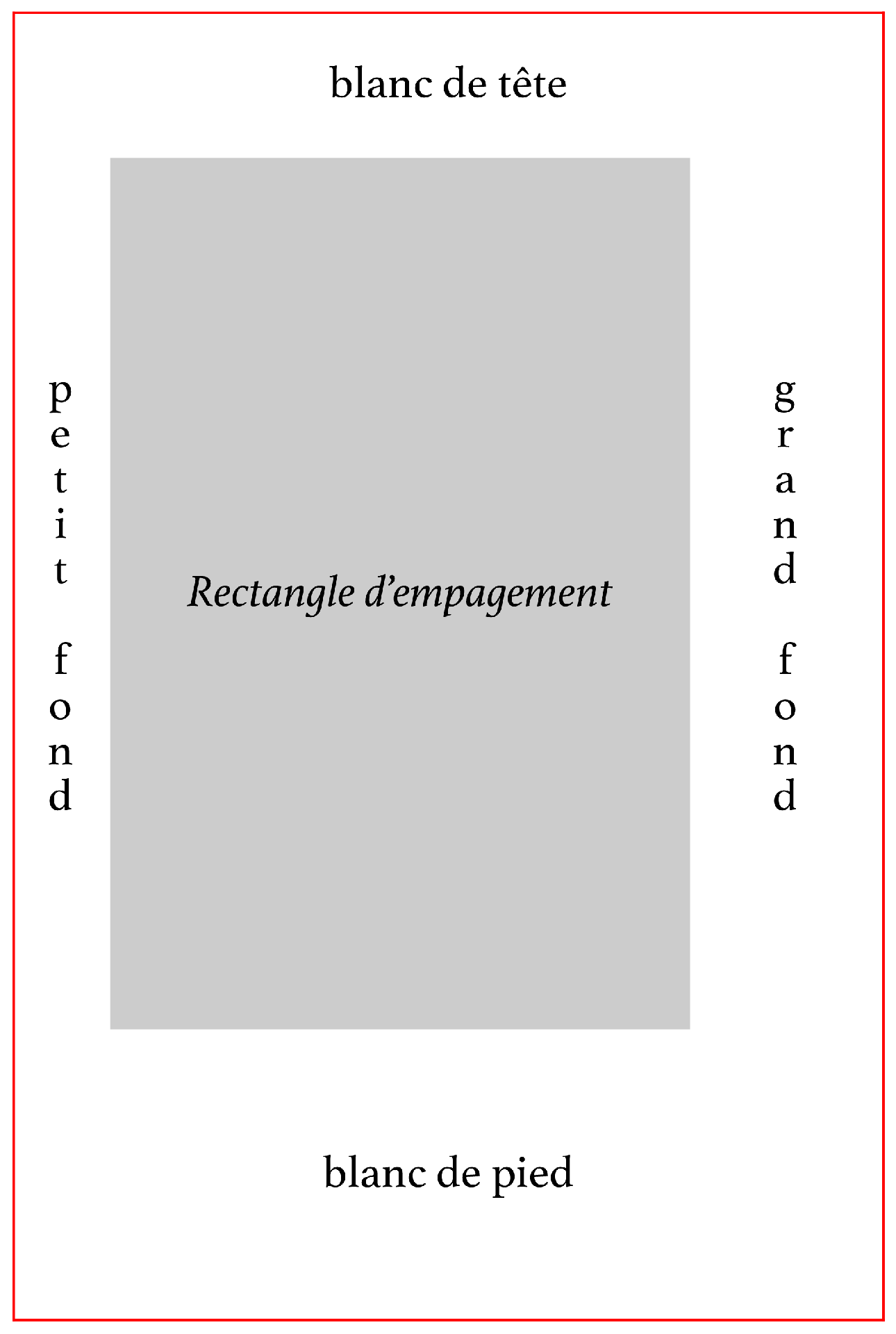

L’empagement consiste, pour chaque page, à décider : premièrement, des dimensions du rectangle (appelé « rectangle d’empagement ») qui accueillera le texte courant ; deuxièmement, de la position dudit rectangle dans l’espace de la page. Concrètement, il s’agit de définir les marges.

Un empagement réussi ne doit rien au hasard : « L’empagement est à la page ce qu’est le cadre au tableau », écrivait ainsi Markus Kohm dans l’article « Étude comparative de différents modèles d’empagement », Cahiers GUTenberg, no 42, 2003 (http://www.numdam.org/item/CG_2003___42_4_0.pdf).

Il ne s’agirait surtout pas de négliger cette étape : « L’empagement est l’élément le plus important de la typographie, car il n’est pas une page qui se puisse admirer, si bien composée soit-elle dans le détail, lorsque la mise en page a été négligée ou mal conçue. […] Même un ouvrage mal composé peut faire bonne impression avec un empagement adéquat — un bon empagement rachetant une piètre composition, alors qu’une bonne composition se verrait ruinée dans les faits par un mauvais empagement », écrivait le grand typographe et créateur de caractères Stanley Morison dans les Premiers Principes de la typographie (traduction : Du cœur à l’ouvrage).

Non, il n’est donc pas question de fixer les marges au jugé — à moins d’être doté d’un œil et d’un goût très sûrs. On recourt pour ce faire à diverses méthodes, qui relèvent d’approches parfois très différentes, mais qui toutes reposent sur des rapports mathématiques : sans entrer pour l’instant dans les détails, disons qu’il faut savoir qu’entre le format et l’empagement existe normalement un rapport étroit et perceptible, au moins de manière intuitive.

Voilà pourquoi le format est fondamental : les marges en découlent, donc à la fois les dimensions du bloc de texte et sa position sur la page ; et de la largeur ainsi que de la hauteur du rectangle d’empagement dépendront encore d’autres paramètres, que je présenterai par la suite — il n’est pas exagéré de dire qu’en typographie tout se tient.

Penser l’empagement

D’un empagement bien conçu naît une impression d’ordre, d’équilibre et d’harmonie — sauf évidemment à vouloir produire tout autre effet : bien sûr, nul ne vous mettra à l’amende si, au lieu d’opter pour l’une des méthodes d’empagement qui ont fait leurs preuves, vous décidez de définir les marges à votre guise. Quitte cependant à sortir des clous, n’est-il pas préférable de connaître les règles et usages en la matière pour mesurer ce que l’on fait ?

Le hasard produit rarement de bons résultats, tout comme les goûts individuels lorsqu’on n’y connaît pas (encore) grand-chose : « Une typographie personnelle est une typographie défectueuse, écrivait même Jan Tschichold. Seuls les débutants et les imbéciles peuvent l’exiger. » Si on est en droit de trouver excessive une opinion aussi tranchée, il paraîtrait présomptueux de balayer d’un revers de main l’avis d’un des plus grands typographes du vingtième siècle. « La somme d’expérience accumulée au cours de plus qu’une vie d’homme, et que des générations successives ont corroborée, ne se rejette pas sans dommage. C’est bien pour cela que le mot tradition est en fait une autre façon d’exprimer une unanimité sur des principes fondamentaux qui ont été établis par les expériences, les erreurs et les amendements effectués au cours d’un grand nombre de siècles », écrivait encore Stanley Morison (postface de 1965 aux Premiers Principes de la typographie, traduction de Fernand Baudin, révisée par Du cœur à l’ouvrage).

Grands principes

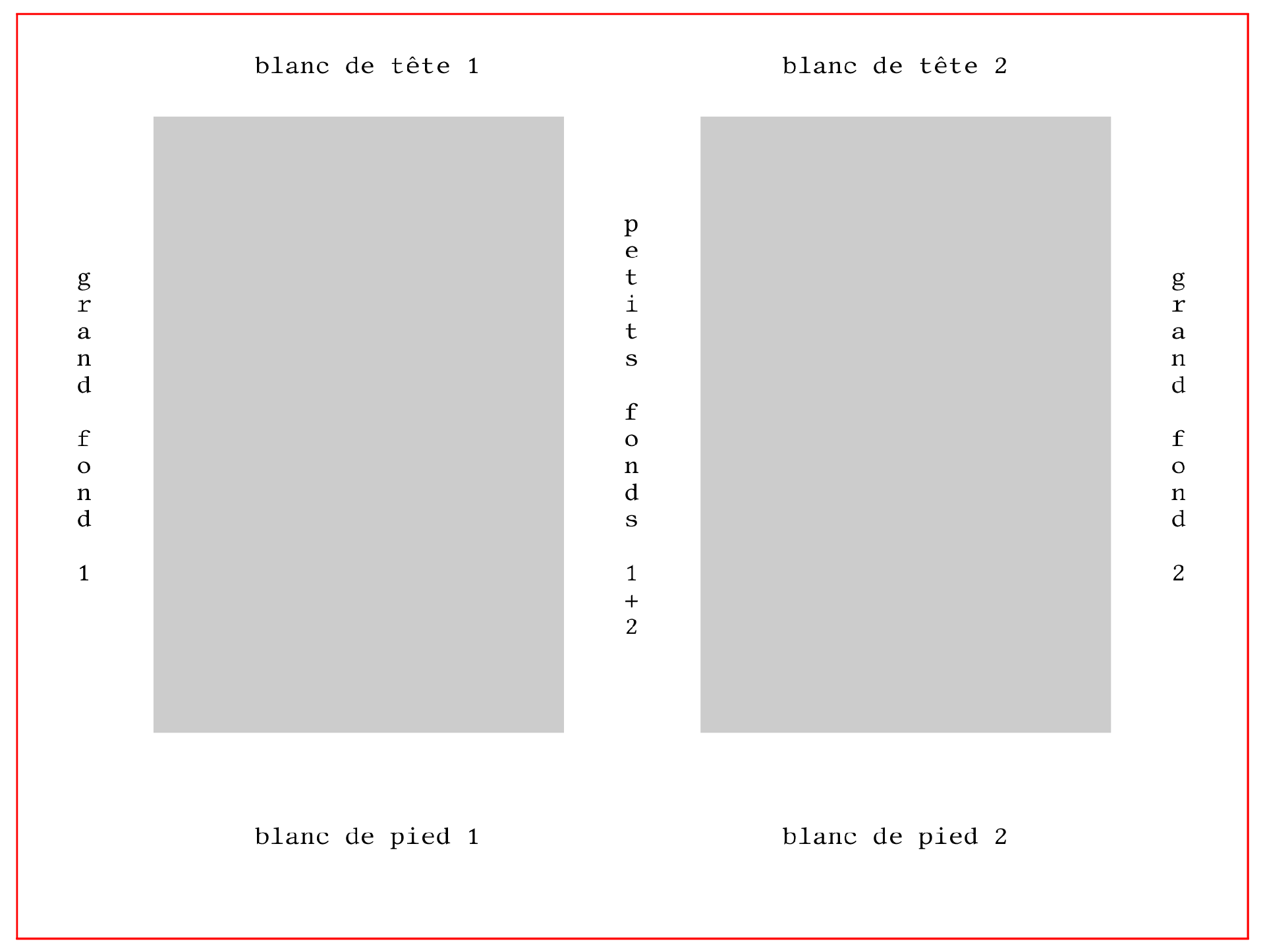

Au nombre de quatre, les marges sont traditionnellement nommées de la façon suivante en typographie :

- marge intérieure (côté reliure) : petit fond (ou blanc de petit fond, ou encore blanc de couture, PF) ;

- marge supérieure : blanc de tête (BT) ;

- marge extérieure : grand fond (ou blanc de grand fond, GF) ;

- marge inférieure : blanc de pied (BP).

Empagement luxueux. — Marges et rectangle d’empagement.

Quelle que soit la méthode d’empagement retenue, les marges obéissent à deux grands principes :

- le blanc de pied est toujours supérieur au blanc de tête ;

- le petit fond est toujours inférieur au grand fond.

Un empagement sera d’autant plus luxueux que les marges seront importantes, et donc la surface du rectangle d’empagement réduite. À l’inverse, une mise en page économique cherchera à faire entrer un maximum de texte dans la page, en réduisant les marges autant que faire se peut, quitte à sacrifier la dimension esthétique du livre.

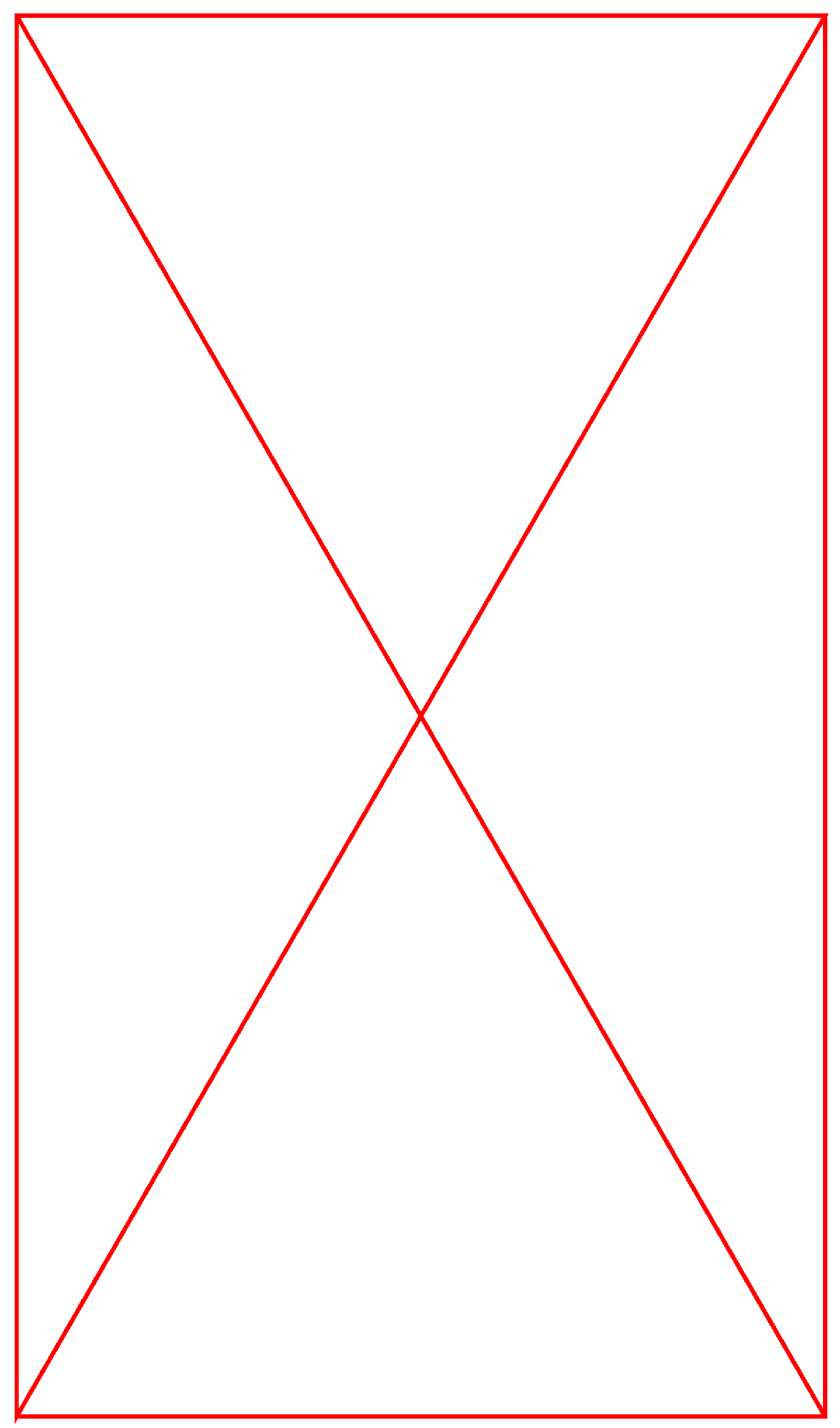

Remontant à plusieurs siècles, les deux principes énoncés répondent à des considérations à la fois esthétiques et pratiques. Compte tenu notamment de la position du livre par rapport aux yeux du lecteur, le centre apparent du rectangle de la page se situe au-dessus du centre géométrique (le centre réel, à l’intersection des diagonales du rectangle).

Centre géométrique. — Même en l’absence d’inclinaison, le centre de la page est souvent perçu subjectivement comme plus haut que le centre réel.

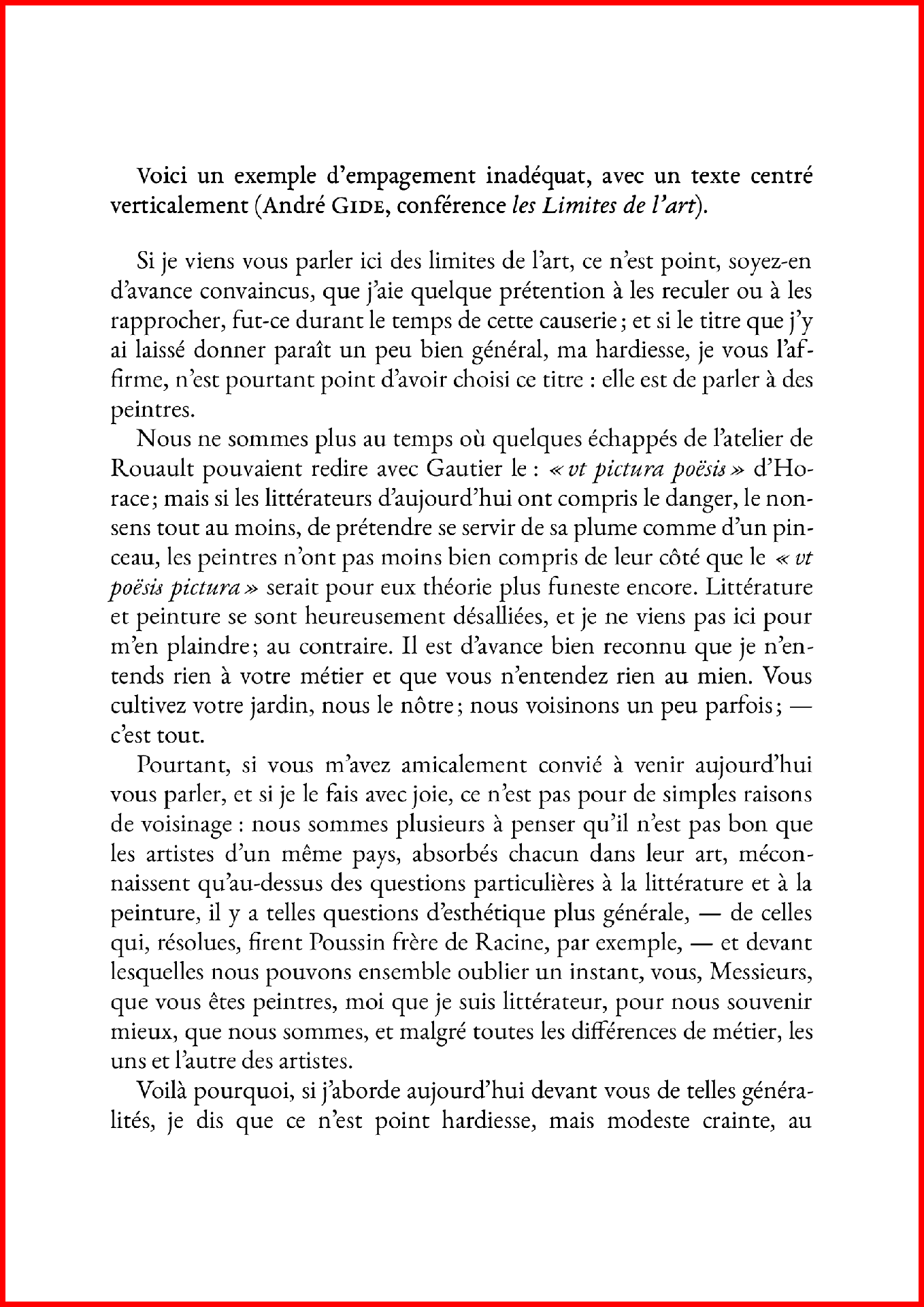

C’est la raison pour laquelle, sauf intention particulière, il ne faut pas centrer verticalement le bloc de texte sur la page : en définissant un blanc de pied inférieur ou égal au blanc de tête, on crée en effet la sensation d’un texte pesant, une impression de page tombante, surtout sur papier.

Texte centré verticalement (donc trop bas).

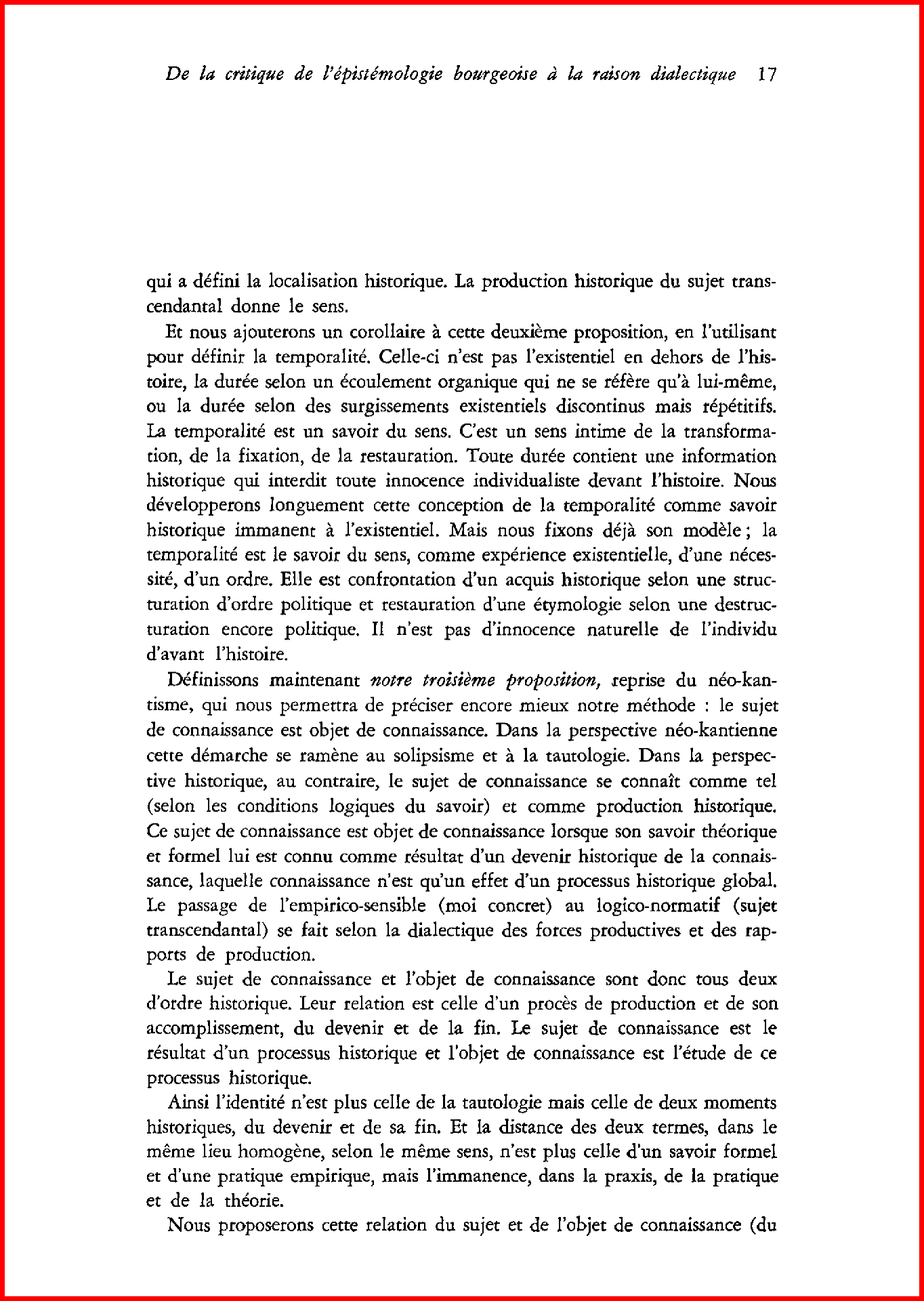

Page tombante. — Michel Clouscard, « l’Être et le Code », Mouton & Co., 1972, p. 17.

Par ailleurs, dans un livre ouvert, l’unité visuelle est non pas la page, mais la double page : l’idéal géométrique normalement visé est celui de deux colonnes de texte symétriques, séparées par une gouttière de même dimension que chacun des deux grands fonds. Cette gouttière est constituée des deux petits fonds additionnés.

Double page équilibrée. — Marges et rectangles d’empagement.

En théorie, le petit fond est

donc logiquement égal à la moitié du grand fond. Ajoutons une

raison d’ordre pratique. Nul ne tient son livre par le dessus, mais

par les bords

gauche et droit ou par le dessous. Le

lecteur vous saura donc

gré

de lui laisser en bas et sur les côtés suffisamment de place pour

les pouces.

En pratique, on tient normalement compte de la courbure du papier du côté de la reliure, comme dans la méthode d’empagement appelée « canon des ateliers », que je présenterai plus en détail dans le prochain billet.

Canon des ateliers. — Double page : la somme des deux petits fonds est supérieure à un grand fond.

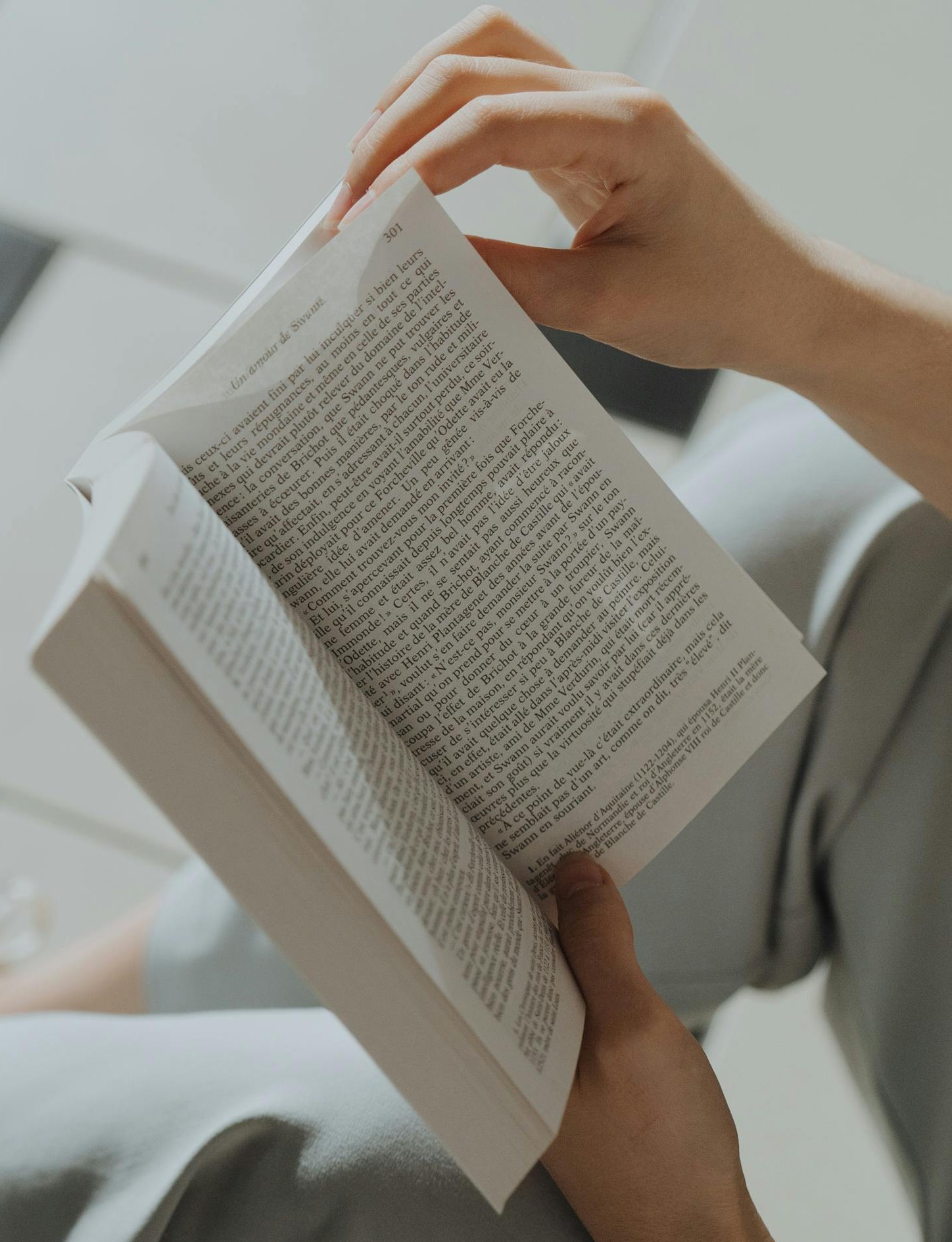

Même ainsi augmenté, toutefois, le petit fond défini par le canon des ateliers demeure insuffisant dans les ouvrages d’une certaine épaisseur dits « dos carrés collés » (procédé de reliure économique devenu le plus courant) : du fait de la colle et de la courbure du papier accrue par la rigidité du dos, plus on approche le milieu du livre, plus importante devient la surface de papier « disparaissant » dans la reliure, l’ouvrage ne pouvant être totalement ouvert sans casser le dos.

Poche dos carré collé. — Une grande surface de papier disparaît dans la reliure. On notera également la page tombante et le peu de place pour les pouces. Photo Cottonbro, détail.

Voilà qui nécessite alors d’augmenter le petit fond et de réduire d’autant le grand fond, pour décaler le bloc de texte vers l’extérieur — sans que cela remette en cause le principe que, visuellement, dans le livre imprimé ouvert, le petit fond doit sembler faire environ la moitié du grand fond : cette impression ne saurait résulter que d’un décalage progressif, puis régressif, du bloc de texte (ce que, hélas, bien peu d’éditeurs pratiquent, optant pour un décalage fixe).

À l’inverse, les ouvrages reliés de façon traditionnelle ou apparentée ne nécessitent pas un tel décalage, voire s’accommodent très bien d’un empagement où le petit fond est égal à la moitié du grand fond : on peut en effet les ouvrir en grand sans dommage pour le livre.

Ouvrage relié grand ouvert. Le livre étant assez court, la courbure du papier au centre demeure faible. Photo Pixabay.

Le prochain billet donnera un aperçu de quelques méthodes d’empagement.

Réussir une mise en page. — L’empagement (1)