Le format consiste dans les dimensions du livre ou celles des pages (qui dans le cas des livres brochés se confondent), et il devrait s’agir du premier sujet de préoccupation d’un éditeur ou d’un autoéditeur au moment d’envisager la mise en page : pour des raisons pratiques comme esthétiques. Commençons par les premières.

Raisons pratiques

Un grand tirage permet normalement toute liberté en matière de format. Dans le cas, toutefois, de petits tirages en impression numérique, l’imprimeur imposera souvent de choisir parmi une liste de formats proposés.

Or, du choix du format dépendra en grande partie le travail de mise en page à venir. Un changement de format de dernière minute obligerait soit à tout refaire, soit à se satisfaire d’une mise en page inesthétique (pour des raisons qui seront expliquées par la suite).

Même en cas de totale liberté, il peut être judicieux d’opter pour un format qui permette de limiter les chutes de papier, si l’on veut réduire les coûts de fabrication. En effet, les pages d’un livre résultent du pliage et du découpage de grandes feuilles contenant chacune plusieurs pages (4, 8 ou 16, par exemple). Lorsque la surface de la feuille est supérieure à celle de ce nombre de pages (comme c’est généralement le cas), une quantité plus ou moins importante de papier est perdue. Pour limiter ces chutes et le coût en papier, il conviendra d’échanger avec l’imprimeur afin de connaître les dimensions des feuilles qu’il utilisera et de solliciter son avis dans le choix du format.

Raisons esthétiques

Dans le billet inaugurant cette série, les pages du premier exemple étaient au format A5 (148 mm × 210 mm).

Si ce format est souvent proposé par les plateformes d’autoédition ou d’impression à la demande, c’est en fait avant tout pour des raisons pratiques : en pliant en deux une feuille au format An, on obtient deux feuillets au format An+1, qui conservent les mêmes proportions que la feuille de départ, ce qui évite les chutes de papier.

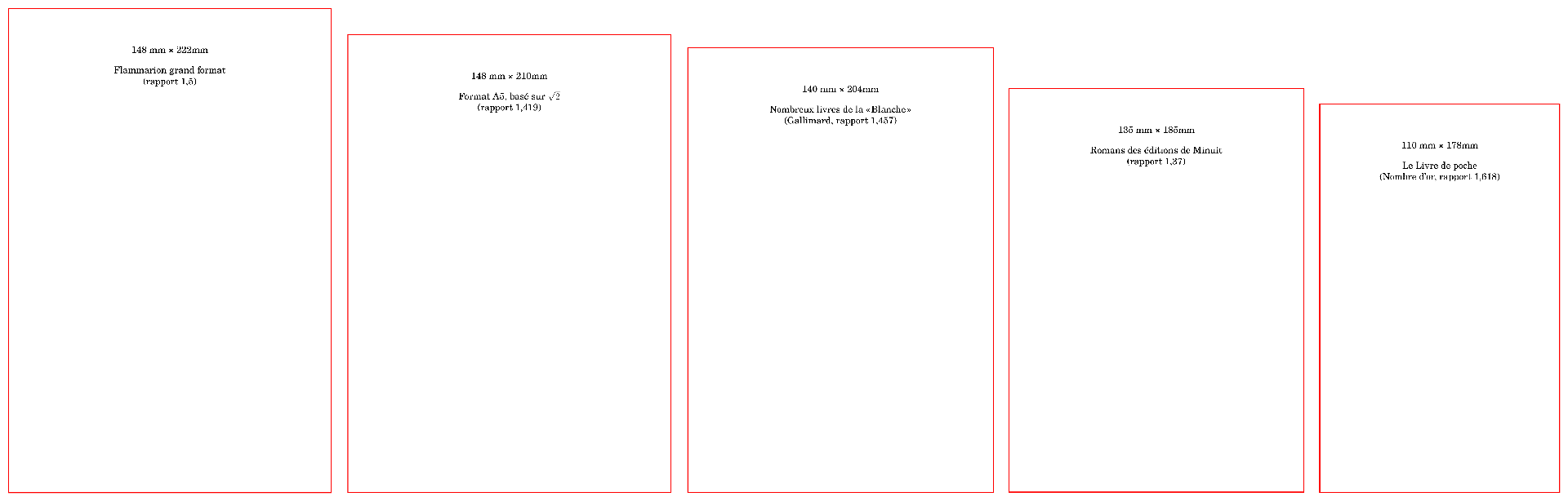

Le A5 est ainsi un format de papier ISO dont le rapport hauteur sur largeur est égal à la racine carrée de 2, soit environ 1,42. Or, la plupart des romans ou essais présentent des formats dont le rapport hauteur sur largeur se situe plutôt entre 1,45 et 1,62. Concrètement, cela signifie que, pour sa taille, le format A5 est perçu comme un format large. Le grand typographe Jan Tschichold le tenait d’ailleurs en piètre estime : « A5, tenu à la main, est désagréable parce que trop large, peu maniable, inélégant », notant par ailleurs qu’« une composition en une seule colonne dans ces deux formats [A4 et A5] est rarement satisfaisante » (Livre et Typographie, éditions Allia). Cela dit, nous verrons justement par la suite une solution élégante proposée par le Canadien Robert Bringhurst pour un format comme le A5.

Le format des pages du deuxième exemple, 127 mm × 203 mm (5:8), présentait quant à lui un rapport de 1,6.

Cette valeur est très proche du nombre d’or (égal à environ 1,618) : il s’agit d’un rapport que l’on trouve fréquemment dans la nature, l’art et l’architecture. Aussi est-il perçu comme familier, à la fois naturel et harmonieux. Pour ce qui est des livres, on le retrouve dans les volumes des éditions J’ai lu, du Livre de poche, ou encore de la « Bibliothèque de la Pléiade » (Gallimard).

Quantité de formats s’éloignent toutefois du rapport 1,6 : le format d’un livre est rarement bon ou mauvais en soi. Ce n’est pas parce que le A5 répond surtout à des considérations pratiques de l’industrie qu’il faudrait l’exclure a priori. Il s’agit en définitive d’opter pour un format à la fois raisonnable et adapté au texte à mettre en pages, en gardant à l’esprit que le rapport hauteur sur largeur des livres influence la perception des lecteurs en créant des connotations spécifiques.

Ainsi, les formats dont le rapport avoisine le nombre d’or contribuent au confort de lecture, notamment parce qu’ils sont perçus comme traditionnels et équilibrés, associés à l’élégance et à la sérénité qu’apporte une harmonie classique et intemporelle.

Les formats un peu plus larges (rapport de 1,45 à 1,5 environ) accroissent l’impression de proximité, d’accessibilité, avec un aspect plus populaire davantage associé à la modernité, en même temps que plus pratique et utilitaire. À noter : les formats 2:3 (de rapport 1,5) se prêtent idéalement à un certain type de mise en page que nous présenterons dans les prochains billets. C’est notamment le format des romans des éditions Flammarion.

Les formats plus larges encore, à mesure qu’ils tendent vers le carré, commencent à dégager une impression de statisme, voire de froideur et de gravité pour les livres de grandes dimensions.

À l’inverse, les formats étroits produisent une sensation de dynamisme ; leur verticalité peut évoquer par ailleurs la hauteur de pensée. Par exemple, le format 1:√3 (rapport de 1,73 environ) a été utilisé par Robert Bringhurst pour son livre Principes élémentaires de la typographie.

Le choix du format ne se limite donc pas à celui d’une catégorie : poche, semi-poche, moyen format, grand format. Si vous optez pour le format A5 (rapport de 1,42), il faut simplement garder à l’esprit qu’il est moins maniable que d’autres, significativement plus large que la moyenne, sensiblement plus que celui d’un « Blanche » ordinaire de Gallimard, par exemple (rapport de 1,46) — mais moins large que bien des ouvrages des Éditions de Minuit, au rapport de 1,37.

Comparaison de formats : Flammarion, A5, « Blanche », Minuit, Le Livre de Poche.

En tout état de cause, le rapport hauteur sur largeur influencera significativement la manière dont sera perçu votre livre.

Quel format pour quelle taille ?

Dans l’absolu, même s’il ne concernera guère la plupart des romans ou des essais, un autre paramètre matériel doit être pris en compte : l’importance des dimensions.

Un livre de grande taille s’accommode bien d’un format large (voire l’exige), au rapport hauteur sur largeur tendant vers 1, ou même inférieur à 1 pour les formats à l’italienne : en effet, plutôt que de tenir en main un tel livre, ce qui devient vite inconfortable, on le pose volontiers sur un support horizontal (table) ou incliné (lutrin, pupitre). Trop étroit, l’ouvrage pourrait ne pas rester ouvert !

À l’inverse, un livre aux dimensions réduites, tenu en main, appelle des formats plus étroits, généralement supérieurs ou égaux à 1,5.

Le prochain billet traitera de la question de l’empagement, à savoir de la définition des marges.

Réussir une mise en page. — Le format