Avant d’aborder le domaine passionnant de la microtypographie, consacrons encore un billet à la macrotypographie avec la question des en-têtes et des pieds de page. On le sait, il s’agit d’éléments récurrents qui apparaissent respectivement en haut et en bas de la plupart des pages du livre. On peut les utiliser conjointement, sans que cela ait rien d’obligatoire. Leur rôle est d’accueillir des informations aidant à la navigation dans l’ouvrage. On pourrait croire que la nature desdites informations ne concerne pas la maquette proprement dite, alors que c’est dans une certaine mesure le cas. Penchons-nous donc pour commencer sur le contenu de ces deux éléments.

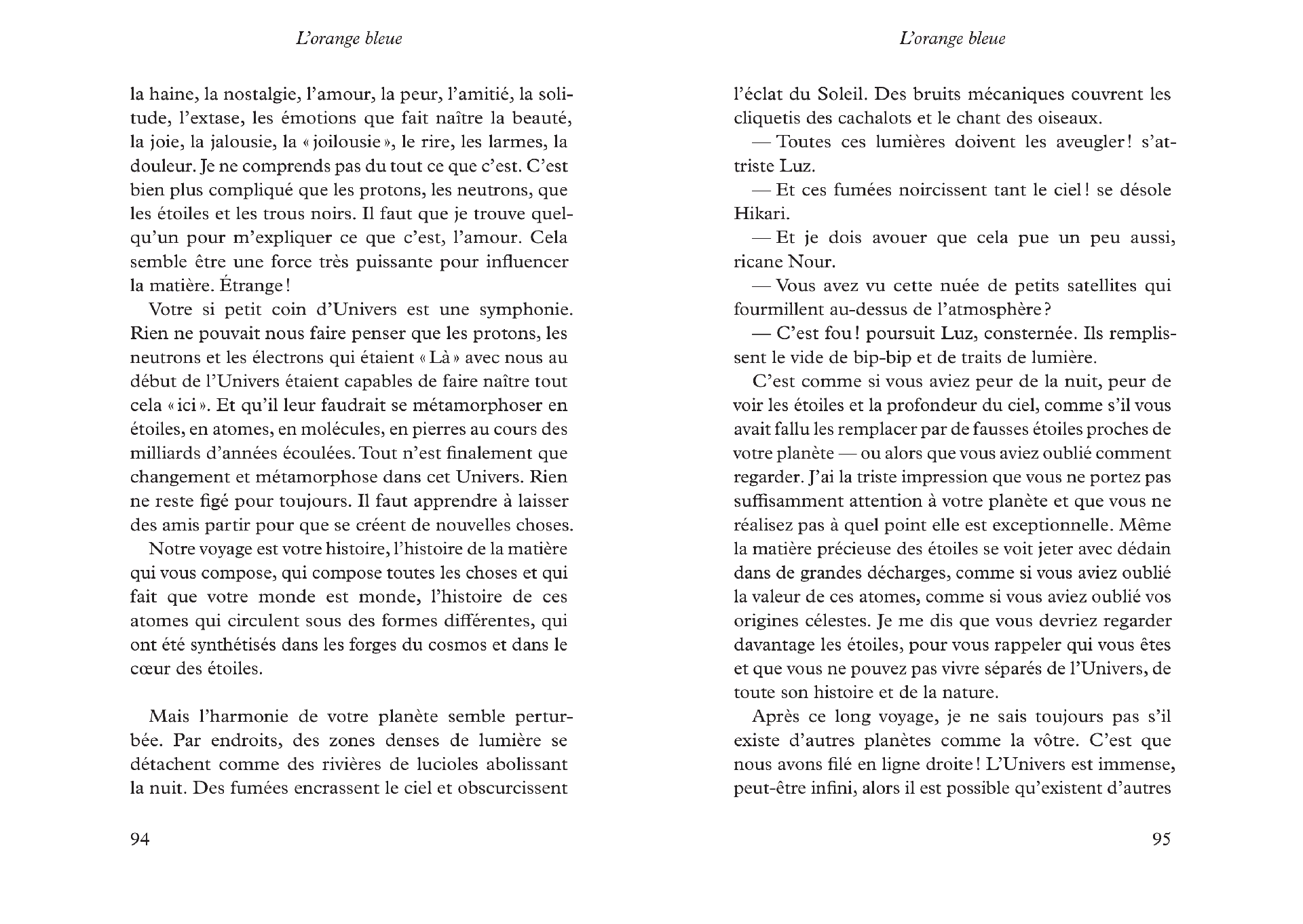

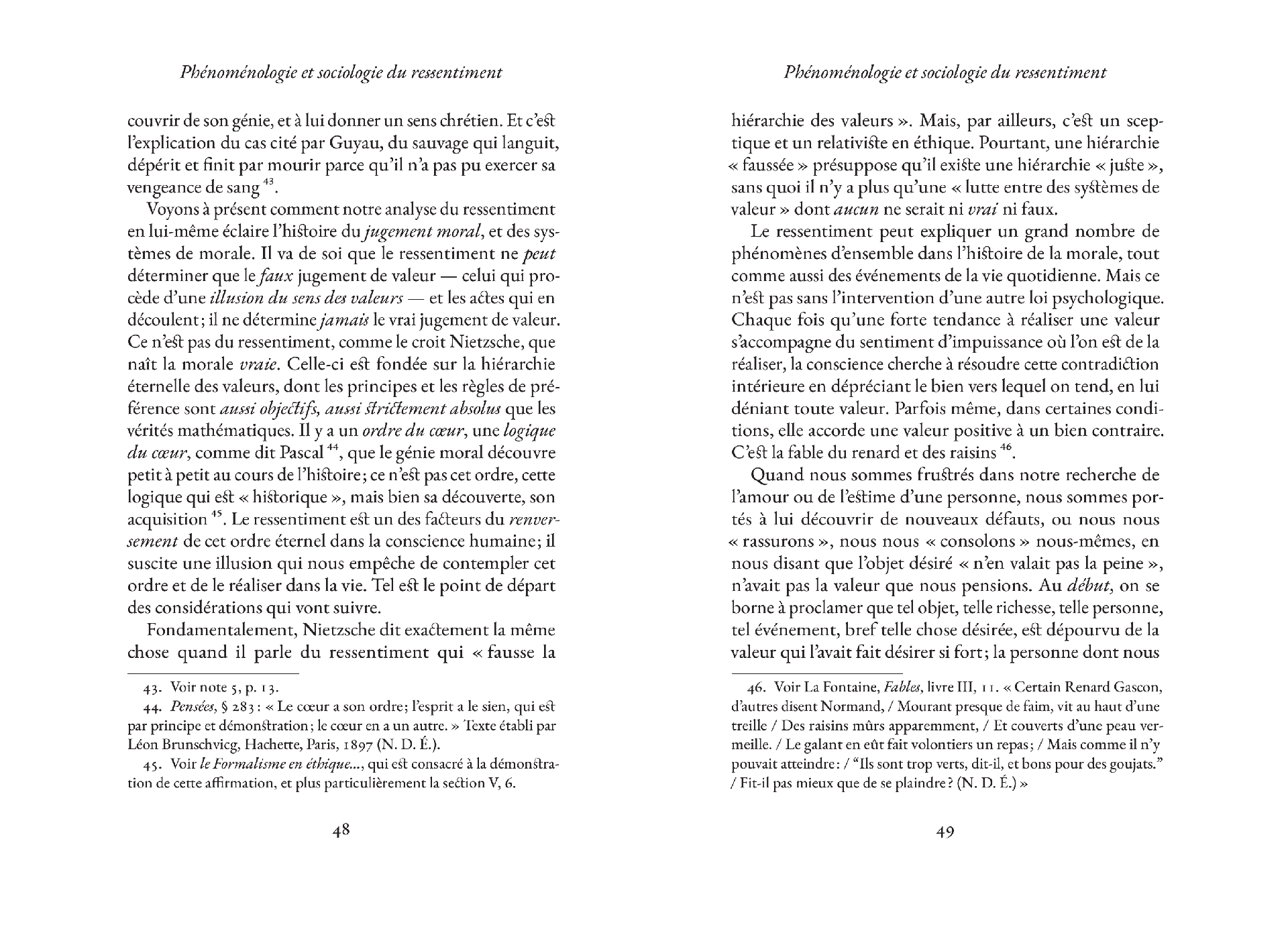

Double page avec en-têtes et pieds de page.

Quelles informations faire figurer ?

Dans la mesure où ils servent à faciliter la navigation dans l’ouvrage, il faut se demander quelles sont les informations utiles à cette fin : de toute évidence en fait partie le numéro de page (appelé folio) ; on peut y ajouter le titre de la partie ou du chapitre en cours, ou bien encore une date (par exemple, pour les journaux intimes, réels ou fictifs). Cependant, c’est généralement faire insulte au lecteur que de vouloir lui rappeler à chaque double page le titre et le nom de l’auteur du livre qu’il est en train de lire.

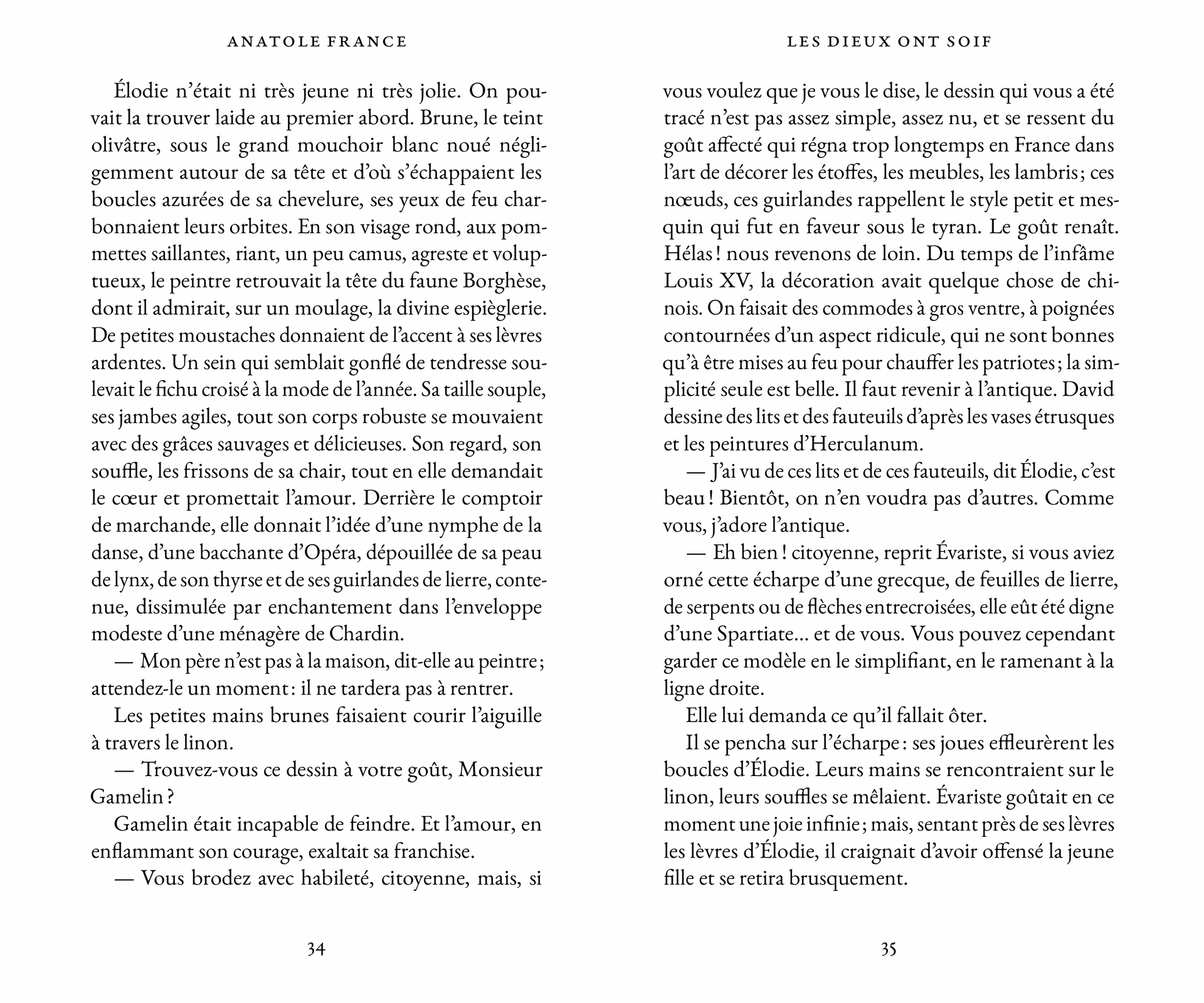

Exemple d’en-têtes inutiles.

Bien sûr cela pourrait s’avérer utile dans une anthologie ou un ouvrage réunissant des contributions diverses, mais voilà qui serait parfaitement absurde dans un roman. Et pourtant, on le voit encore parfois, ce qui témoigne a priori d’une absence de réflexion.

Si donc, par exemple, les chapitres d’un roman folioté en pied de page ne comportent ni titre ni numéro, il est encore préférable de ne pas créer d’en-tête, ce qui accessoirement évite le gâchis d’encre. Les informations évoquées peuvent donc bien avoir un impact sur la conception de la maquette.

Positionner les en-têtes et pieds de page

Inclus ou non dans le rectangle d’empagement ?

Deux écoles, ici :

- celle, minoritaire, qui considère qu’en-tête et pied de page font partie du rectangle d’empagement ;

- celle, traditionnelle et majoritaire, qui considère qu’il s’agit d’éléments satellites du texte courant extérieurs au rectangle d’empagement, qui dès lors sont placés dans les marges supérieure et inférieure, respectivement.

On ne sera sans doute

pas surpris de me voir recommander la seconde conception. Un argument

en sa faveur est d’ailleurs qu’aujourd’hui il n’est pas rare

de voir des en-têtes ou des pieds de page dont le contenu figure

dans la marge externe (blanc de grand fond), donc au-delà

des limites de ce que serait le rectangle d’empagement.

Exemple de débord dans les marges des en-têtes et pieds de page (Third Éditions).

Au reste, les calculs d’ajustement de l’interlignage présentés dans le billet précédent impliquent soit d’exclure du rectangle d’empagement en-tête et pied de page, soit de les positionner par rapport au texte courant en utilisant des multiples de l’interlignage et en les composant dans la même force de corps.

Quel que soit ici son choix, il sera important de connaître le comportement de son logiciel en la matière, afin, le cas échéant, d’ajuster en conséquence les dimensions des marges supérieure et inférieure pour que position et dimensions du rectangle d’empagement correspondent à celles qu’on aura calculées.

Position par rapport au texte courant

Comment positionner en-tête et pied de page ? Les possibilités sont nombreuses, et si autrefois certaines méthodes d’empagement par construction géométrique (tracés régulateurs) permettaient également de déterminer une position pour ces deux éléments, on peut considérer qu’aujourd’hui il n’existe pas vraiment de règle en la matière, tout au plus des usages et quelques principes de bon sens.

En tant que satellites du texte courant, en-tête et pied de page ne devraient pas se trouver trop éloignés de celui-ci. Il convient néanmoins de tenir compte des dimensions des blancs de tête et de pied, pour faire en sorte que ces deux éléments contribuent à l’harmonie de la page, voire de la double page : plus les marges seront importantes, plus on pourra éloigner en-tête et pied de page du texte courant ; à l’inverse, si les marges sont étroites, on les en rapprochera pour que leur contenu n’apparaisse pas collé aux bords supérieur et inférieur de la page.

Parce que le blanc de pied est normalement supérieur au blanc de tête, la distance entre texte courant et pied de page sera d’ordinaire supérieure à celle entre en-tête et texte courant, mais voilà qui n’a rien d’une règle absolue et qui dépend aussi du contenu de ces deux éléments : si le pied de page inclut un titre courant, on tendra à moins l’éloigner du texte que s’il ne contient qu’un folio. Ces distances correspondront souvent à des multiples de l’interlignage, sans que ce soit là non plus une obligation, surtout avec des marges étroites.

Avantages et inconvénients des deux dispositions les plus courantes

Il existe quantité de dispositions possibles, sans oublier l’utilisation des marges plutôt que des en-têtes et pieds de page pour présenter les informations évoquées — voir les nombreux exemples présentés p. 192‑193 de l’excellent Mise en page(s), etc. Manuel de Damien et Claire Gautier, aux éditions Pyramyd. Mais rappelons que nous ne traitons ici que de la mise en page au service de l’édition littéraire, où dans l’immense majorité des cas la typographie se veut la discrète servante du texte. Aussi nous limiterons-nous aux deux cas les plus répandus.

Folio en en-tête, pas de pied de page

En l’absence de pied de page, le folio figurera dans l’en-tête. Si ce dernier comprend du texte (titre courant, nom d’auteur), le folio sera placé sur le côté, contre le blanc de grand fond ou, parfois, à l’intérieur de celui-ci. En l’absence de contenu alphabétique, le folio pourrait être éventuellement centré, même s’il s’agit d’une pratique plus rare.

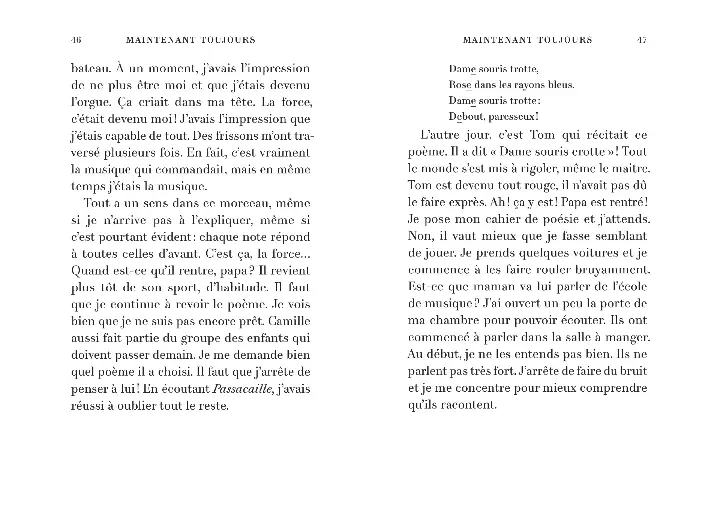

En-tête avec folio et titre courant, pas de pied de page, symétrie soulignée par les folios.

Avantages

Pour les doubles pages ordinaires, cette disposition apparaît particulièrement esthétique, qui renforce la symétrie de la composition, en particulier avec des folios non centrés.

Dans ce dernier cas, surtout pour les livres de poche et les moyens formats, le repérage des folios s’en trouve facilité (pour les grands formats, il est au contraire plus pratique que les folios figurent en bas de page).

Enfin, l’absence de pied de page permet de jouer plus discrètement sur le nombre de lignes pour régler certains problèmes typographiques. Pour ce faire, on peut en effet être amené à diminuer ou à augmenter le nombre de lignes sur une double page sans toucher à l’interlignage, c’est-à-dire à la fois en « fausse page » (paire, à gauche) et en « belle page » (impaire, à droite). Si toutefois il existait un pied de page, la variation de la distance entre ce dernier et le texte courant aurait peu de chances de passer inaperçue.

Inconvénients

Les départs de chapitre adoptent d’ordinaire une mise en forme incompatible avec la présence d’un en-tête : la première page des chapitres n’est donc alors pas foliotée, et la table des matières renverra à une page sans numéro. Certes, voilà qui n’est pas trop gênant quand le chapitre précédent se termine sur une page de gauche, quant à elle foliotée. Mais il est d’usage de toujours faire débuter les chapitres à droite ; or, si le chapitre précédent se termine en belle page, la fausse page sera blanche, car on ne foliote pas une page sans texte : dès lors, c’est toute la double page qui se trouvera privée de folio. On a fait plus pratique.

Qui plus est, alors que cette disposition vient renforcer la symétrie des doubles pages ordinaires, elle contribue au contraire à souligner l’asymétrie de celles consistant en la dernière page d’un chapitre et la première page du chapitre suivant : d’un côté, un folio situé en haut à gauche, en plus généralement d’un texte alphabétique centré ; en face, rien…

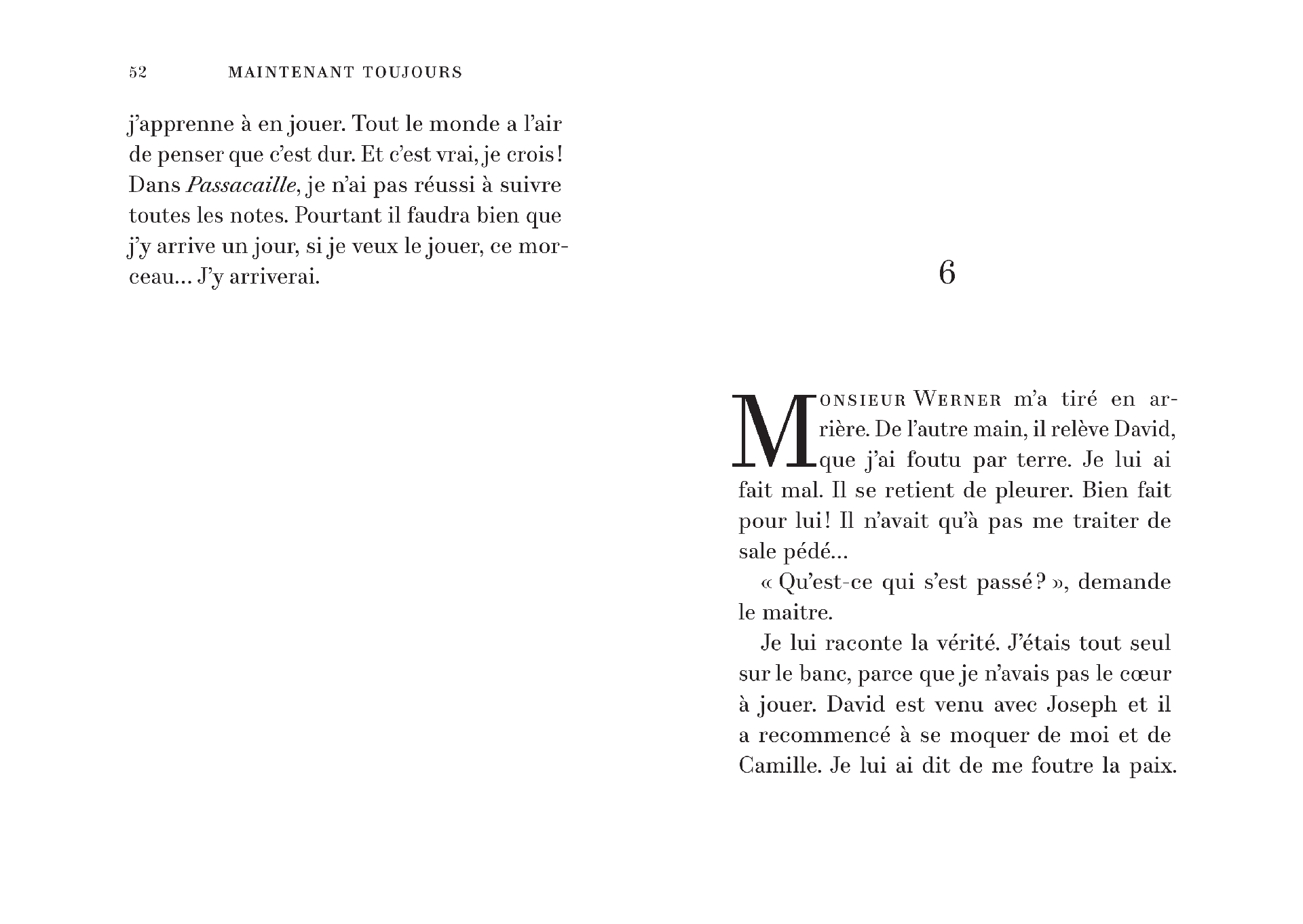

Départ de chapitre sans folio, double page très asymétrique.

Folio centré en pied de page

Il s’agit sans doute de l’usage le plus classique. C’est que le folio centré en pied de page est le choix qui me semble présenter le moins d’inconvénients.

Titre courant en en-tête, folio centré en pied de page.

Avantages

Les départs de chapitre ne font pas disparaître les pieds de page, donc le folio. Dès lors, la table des matières indiquera bien une page foliotée. Au volet esthétique, le folio centré est neutre s’agissant de la symétrie de la double page.

Départ de chapitre avec folio en pied de page, page précédente sans folio.

Inconvénients

La présence d’un pied de page rend plus délicate la manipulation du nombre de lignes pour régler certains accidents typographiques. Si l’on tient à rester discret, j’estime que la seule manipulation acceptable consisterait à ajouter une ligne creuse assez courte (sensiblement moins de la moitié de la justification) : le blanc entre texte courant et pied de page que percevront la plupart des lecteurs sera alors celui entre ce dernier et l’avant-dernière ligne.

Quand le folio est situé en bas de page, il est d’usage (au moins à l’Imprimerie nationale) de le supprimer pour la dernière page de chapitre. Pourquoi ? Cette page est d’ordinaire creuse, voire très creuse (5-6 lignes). La présence d’un folio sous le texte, après un grand blanc, nuit à l’équilibre de la page. Lorsqu’au contraire cette dernière se trouve être presque voire totalement pleine (ce qu’il faudrait si possible éviter), pour peu qu’il s’agisse d’une belle page, à droite, le lecteur pourrait ne pas comprendre, avant d’avoir tourné la page, qu’il a atteint la fin du chapitre. L’absence de folio le lui signale subtilement, ce qui contribue à éviter les surprises.

L’inconvénient, c’est que cette suppression du folio nuit quelque peu à la symétrie de la double page, mettant en regard une page foliotée et une autre non foliotée.

Mise en forme

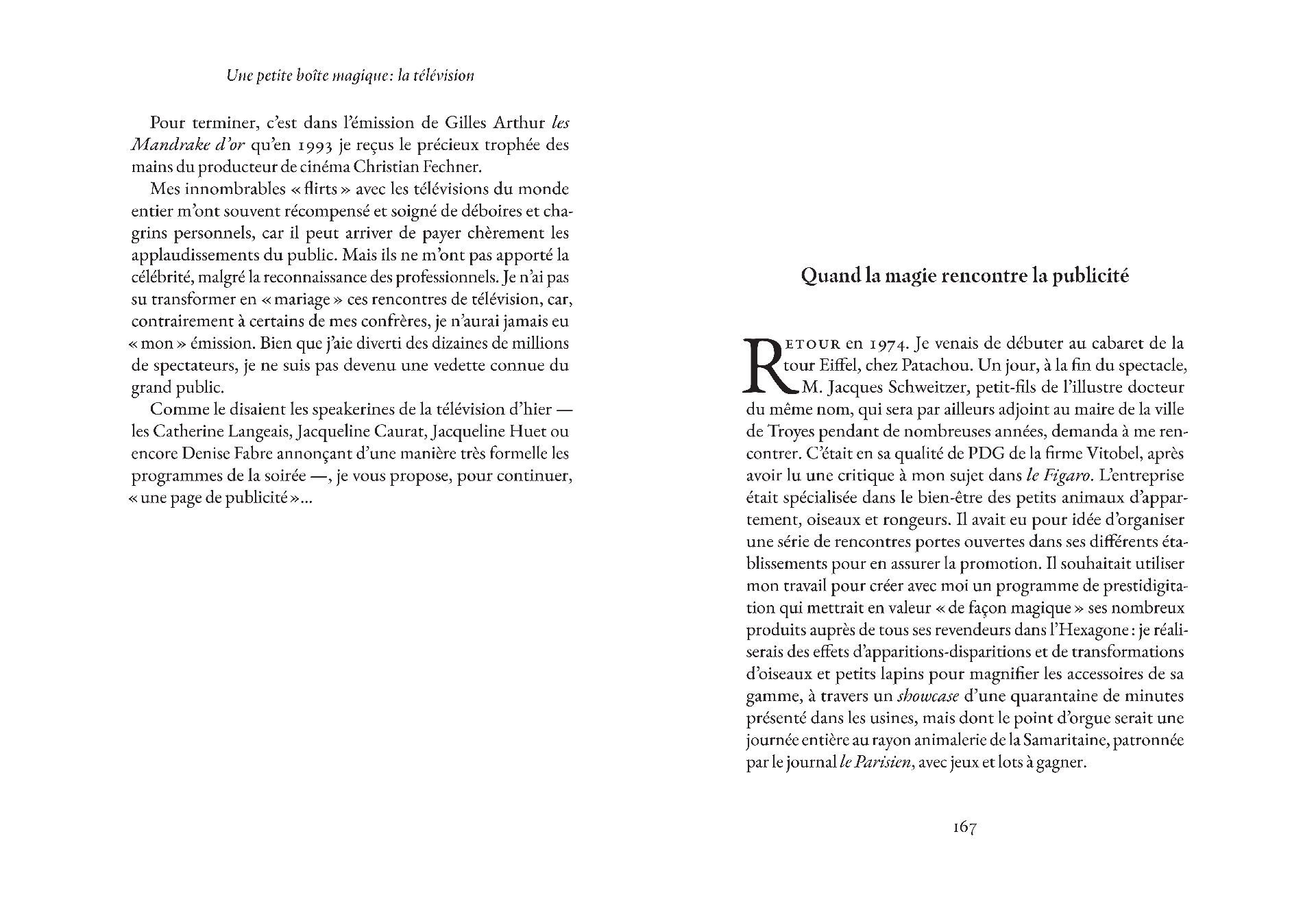

En-têtes et pieds de page sont généralement composés dans la même police d’écriture et la même force de corps que le texte courant.

On aura peut-être noté que les en-têtes et pieds de page de l’exemple précédent utilisaient au contraire une police différente. Le choix d’une police associée au monde du spectacle visait en l’occurrence à faire écho à l’auteur de ce livre, autobiographie d’un grand prestidigitateur. Le recours à une autre police n’est donc évidemment pas à bannir, à condition qu’un tel changement ait un sens pour le texte mis en pages.

Contenu alphabétique

Titre ou numéro de partie et de chapitre ainsi qu’éventuel nom d’auteur doivent se distinguer suffisamment du texte courant pour ne pas être confondus avec lui, sans pour autant créer un contraste trop fort qui attirerait l’attention. On évitera donc le gras, pour lui préférer l’italique ou les petites capitales.

Folio

Parce qu’il s’agit d’un nombre, le folio se distingue déjà suffisamment du texte courant. Dans un souci de discrétion, on évitera donc aussi bien l’italique que le gras. Le choix se limitera donc le plus souvent entre chiffres Didot et chiffres elzéviriens, que nous présenterons par la suite, car ce choix relève purement de la microtypographie.

Avec ce billet s’achève notre tour d’horizon de la macrotypographie des pages accueillant le texte courant, à l’exception des départs de chapitre. Nous traiterons ces derniers par la suite, de même que ces pages particulières que sont les pages de titre, les mentions, la table des matières, l’achevé d’imprimer…

Nous n’en avons pas fini, en effet, avec le texte courant, qu’il est temps de commencer à aborder sous l’angle de la microtypographie. À suivre…

Réussir une mise en page. — En-têtes et pieds de page