Concevoir une maquette ex nihilo prend du temps, dans la mesure où beaucoup de paramètres entrent en jeu — et encore sommes-nous loin de les avoir tous présentés.

En contrepartie, la mise en œuvre de ces derniers est quasiment instantanée dans un logiciel de PAO. S’agissant notamment des opérations mathématiques liées à l’empagement ou à la détermination de l’interlignage, une feuille de calcul ou un petit programme permettent d’en décharger le maquettiste, dont la tâche ici se réduit à indiquer le format et la méthode d’empagement qu’il a retenue. Une fois arrêtée, une maquette peut être réutilisée indéfiniment, par exemple pour une collection d’ouvrages.

Vous pouvez toutefois avoir passé des heures à concevoir la plus belle maquette du monde, il vous reste une tâche essentielle — le plus gros du travail, même, si du moins vous avez à cœur de proposer un livre vraiment beau : veiller à la qualité de la composition typographique et intervenir pour régler les problèmes.

Cette qualité tient avant toute chose à ce qu’on nomme le « gris typographique » ou encore la « couleur du texte ». En typographie, on appelle « blancs » les éléments non imprimés de la page — dont font partie les espaces : fines, insécables, justifiantes, de chasse fixe… Puisque l’encre est traditionnellement noire, une page se présente donc comme un mélange de noir et de blanc, d’où le terme de gris typographique.

Bien justifier

Ce sont les questions liées à la justification qui vont déterminer en grande partie la qualité du gris typographique. Dans les billets précédents, ce terme justification désignait la longueur d’une ligne pleine, qui dans un roman ou un essai se confond d’ordinaire avec la largeur du rectangle d’empagement.

Mais on sait que le terme désigne également le procédé qui consiste à aligner le texte courant à la fois à gauche et à droite, de sorte que les lignes pleines présentent la même longueur. Le plus souvent, ce procédé repose au moins pour l’essentiel sur la variation, ligne après ligne, de l’espace entre les mots ; les espaces-mots utilisées sont alors dites « justifiantes » : leur chasse varie afin de donner à chaque ligne pleine la même longueur. C’est la seule méthode de justification connue des logiciels de traitement de texte, bien qu’il en existe d’autres, généralement utilisées conjointement avec la variation du blanc intermot, que l’on présentera par la suite et qui permettent d’améliorer sensiblement le gris du texte.

L’un des critères les plus déterminants pour juger de la qualité d’un gris typographique est ainsi la régularité du blanc intermot. Si la chasse des espaces justifiantes varie nécessairement, elle doit le faire le moins possible et sous certaines conditions. Non seulement il résulte de la variation excessive du blanc intermot des colonnes de texte inesthétiques, mais une trop grande variation nuit au confort de lecture.

Coupez !

Le principal moyen de maintenir dans des limites acceptables cette variation de la chasse des espaces justifiantes n’est autre que la coupure de certains mots en fin de ligne, qu’on appelle également « division » (et souvent improprement « césure »).

Ce serait une fort mauvaise idée que de l’interdire comme le font certains, surtout dans un texte justifié composé de lignes courtes à moyennes. Désactiver la coupure de mot automatique de son logiciel ne saurait à mon sens s’envisager que pour des lignes d’une longueur supérieure à 75 caractères, et avec un bon programme de PAO, pas un simple traitement de texte — tout en sachant que les lignes de plus de 75 caractères ne sont pas recommandables, surtout pour un roman. En deçà de ce nombre, pourtant, c’est la garantie d’obtenir un gris typographique inesthétique, voire catastrophique, car le meilleur système de composition au monde ne saurait ici faire de miracle : le blanc intermot variera de manière trop importante au sein des alinéas, avec même des lignes aux mots beaucoup trop écartés (nommées dans le jargon « lignes lavées » ou « lignes blanches »).

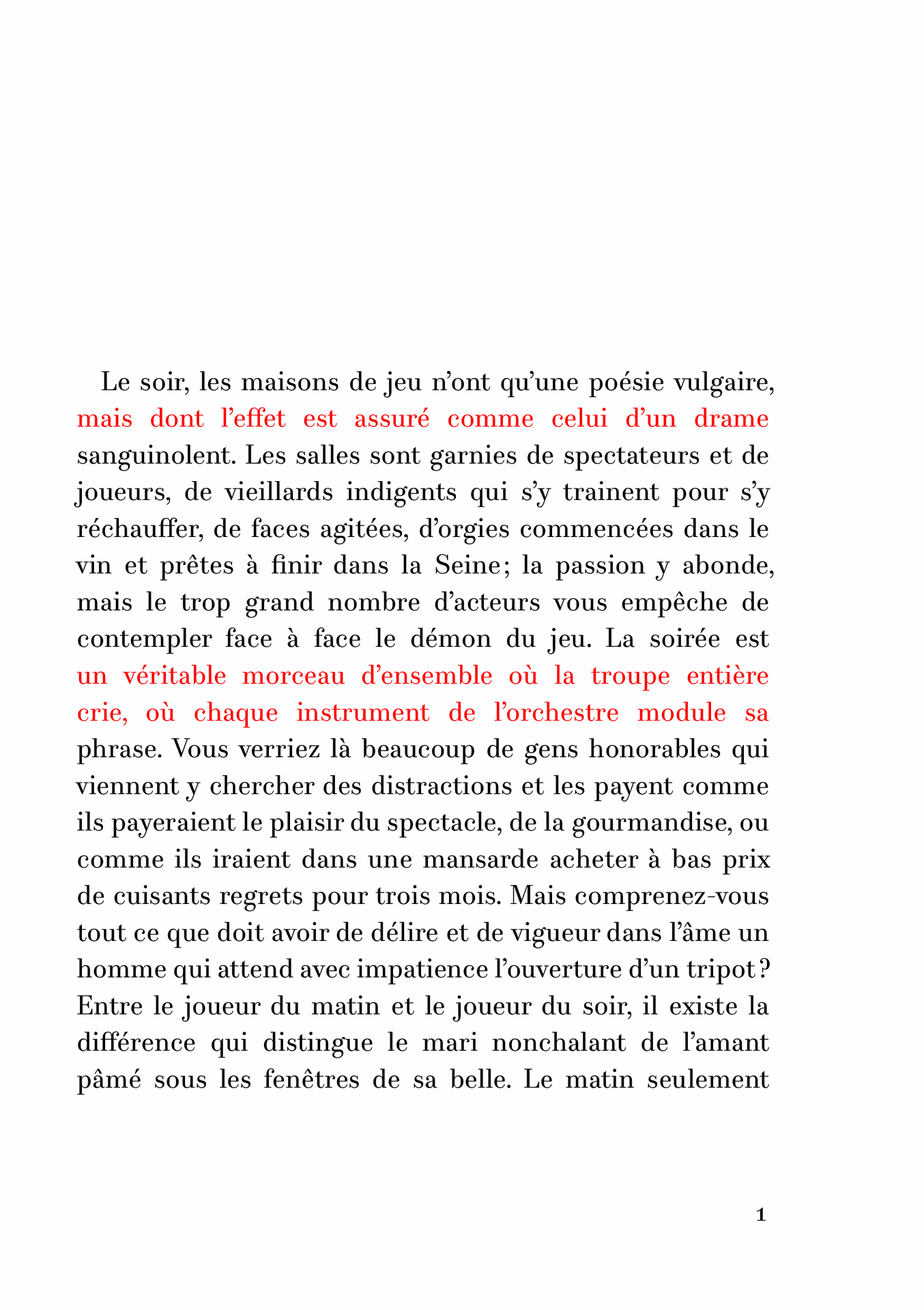

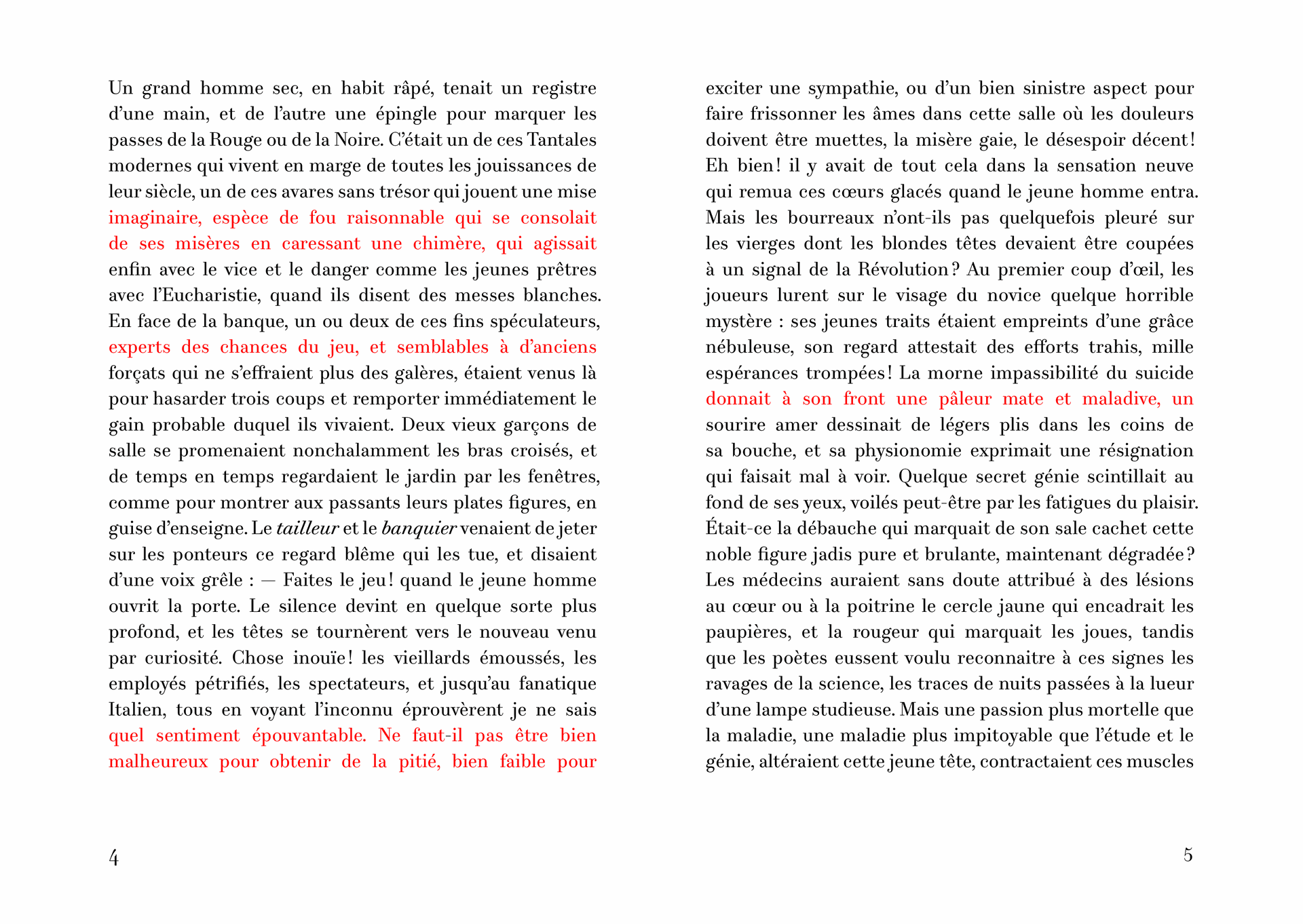

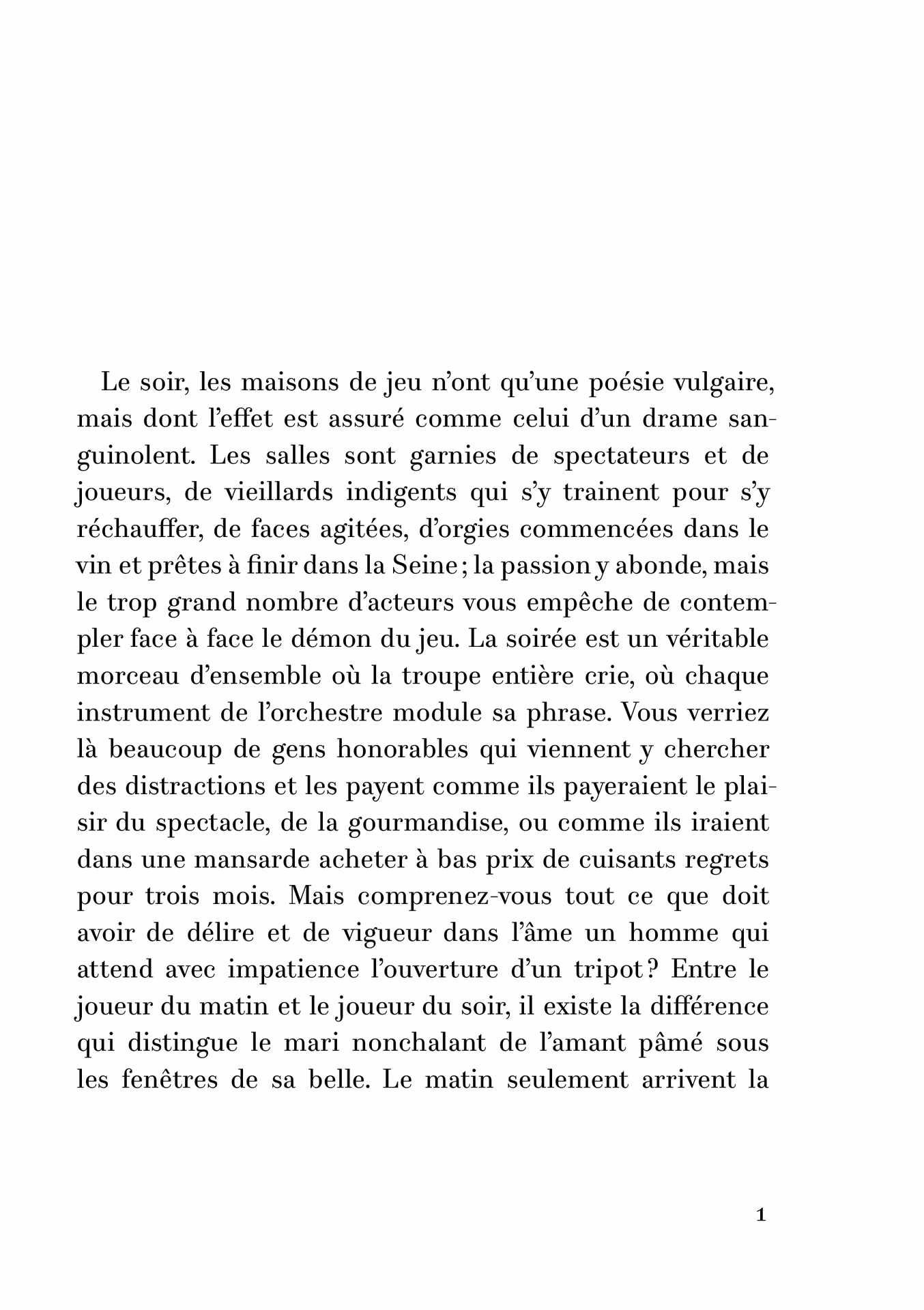

Dans les exemples suivants, on a choisi une police chassant beaucoup (le magnifique Trianon de Loïc Sander), dans l’intention précisément de compliquer la tâche du système de composition et de multiplier les exemples de lignes lavées.

Division interdite : on déplore un grand nombre de lignes lavées.

De l’interdiction des divisions, non seulement il résulte des pages visuellement déplaisantes, mais la lecture s’en trouve bien plus perturbée qu’elle l’aurait été par quelques coupures de mot. Certes, il convient d’éviter la multiplication de ces dernières sur une même page, en particulier sur plusieurs lignes consécutives. Néanmoins, certains alinéas courts laissent peu de marge de manœuvre au système de composition : deux à trois divisions successives sont alors considérées comme acceptables.

Division autorisée : il subsiste deux lignes lavées, qui requerront des interventions manuelles.

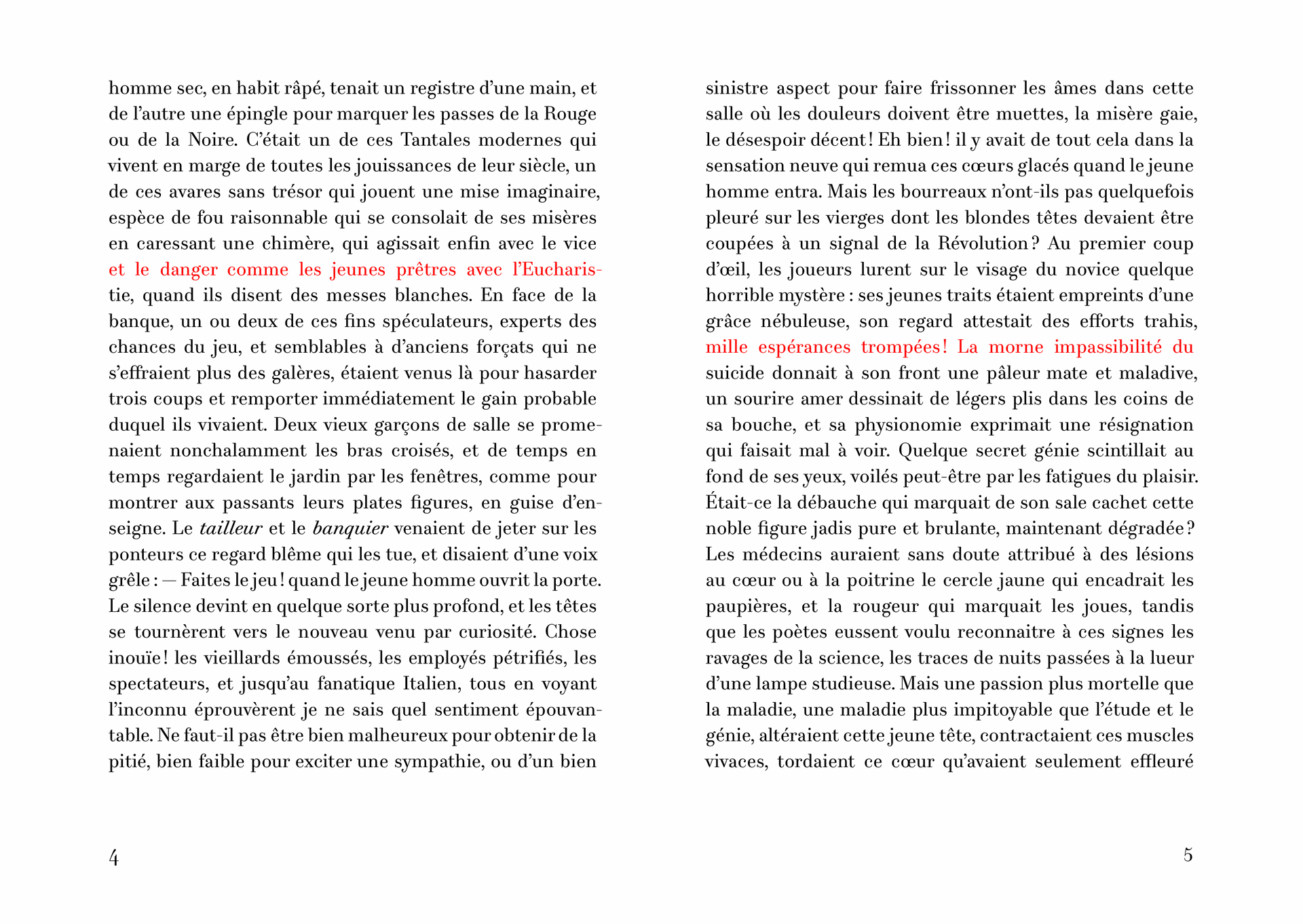

Quoi qu’on pense des coupures de mot, les lignes lavées constituent un défaut bien pire : non seulement lorsqu’on les considère isolément, mais aussi parce que leur succession augmente considérablement le risque de voir apparaître d’autres défauts majeurs comme des trouées blanches à travers la colonne de texte appelées « lézardes » (ondulantes), « rues » (obliques) et « cheminées » (verticales), qui ruinent le gris typographique et risquent de perturber la lecture.

Trouées verticales dans la colonne de texte (police sans empattements).

Paramétrer le blanc intermot

La chasse normale de l’espace-mot d’une fonte donnée a été définie par le créateur de cette dernière. Celle-ci dépend en particulier de la chasse moyenne de la fonte et du type de police (avec ou sans empattements). Ainsi, l’espace-mot augmente normalement en proportion de la chasse : une police qui chasse peu appelle des blancs intermots réduits ; une police qui chasse beaucoup appelle à l’inverse des blancs intermots plus importants. De même, les polices aux axes verticaux et celles sans empattements (souvent les mêmes) réclament a priori de plus grandes espaces intermots. Les créateurs de caractères bien évidemment savent tout cela.

Il peut néanmoins arriver que l’on trouve la chasse de l’espace-mot inadaptée : ou trop faible ou trop importante. On devrait alors redéfinir cette espace par défaut, ce que permettent de faire les bons logiciels de PAO.

Parfois, il ne s’agit pas tant de corriger un défaut que de donner au texte une couleur particulière, par exemple en vue d’imiter le gris typographique de livres anciens ou en fonction de besoins particuliers (livres pour enfants ou encore pour lecteurs présentant des déficiences visuelles). Il convient cependant d’avoir bien conscience qu’avec le blanc intermot augmente considérablement le risque de voir se former lézardes, rues et cheminées.

Un bon gris typographique procure une sensation de confort visuel, de stabilité et d’harmonie. S’il s’agit de la priorité de la composition typographique, quantité d’accidents de composition sont susceptibles de venir perturber la lecture, qui pour beaucoup sont sans rapport avec le gris typographique. Le prochain billet s’attellera à les présenter.

Introduction à la microtypographie. — Gris typographique